走进历史,试论清朝对汉族的政策,以及汉族文化的保护与发展

发布时间:2024-09-16

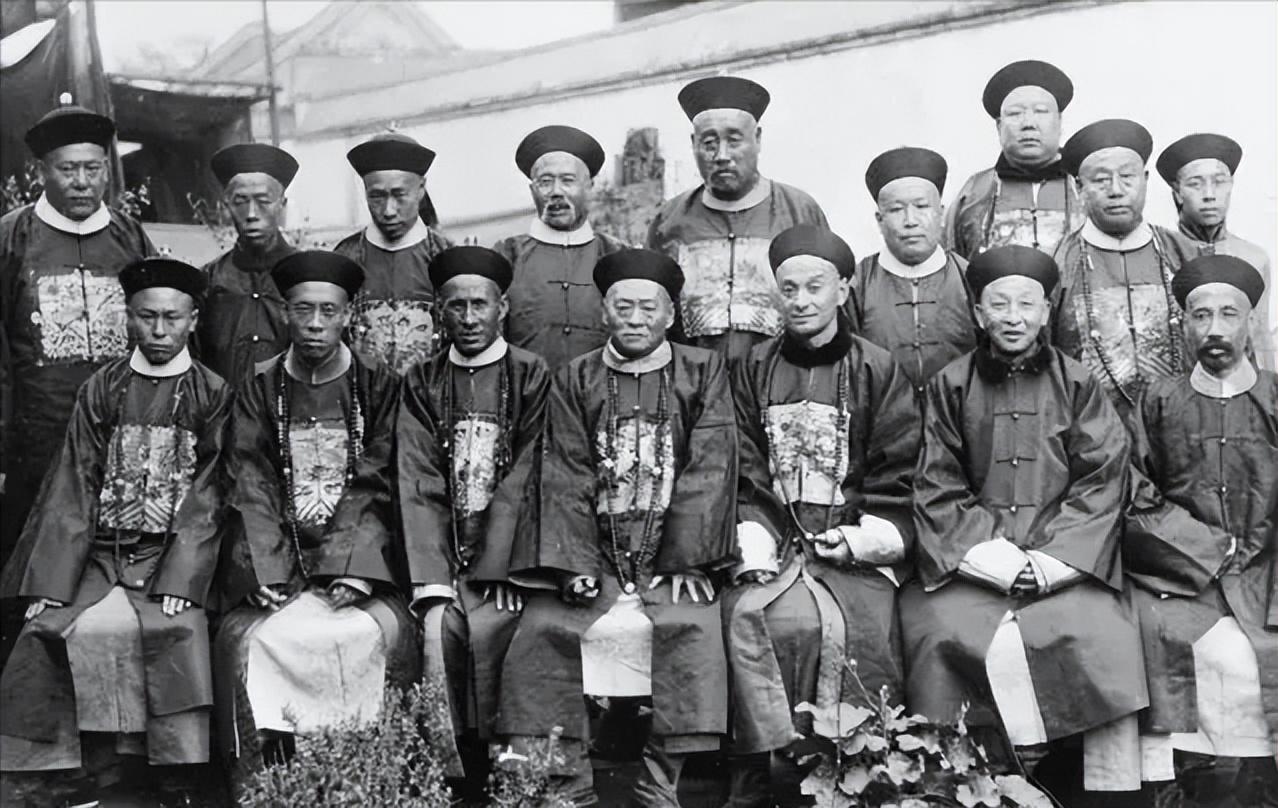

清朝入主中原后,采取了一系列汉化政策,既保护和发展了汉族文化,又实现了满汉文化的融合。这些政策不仅巩固了清朝的统治,也对中国历史产生了深远影响。

清朝的汉化政策主要体现在以下几个方面:

首先,清朝大力推崇儒家文化。康熙帝开始,清朝皇帝都将儒学作为必修课。乾隆帝在宫中常穿汉服,以示对汉文化的尊重。清朝还恢复了科举制度,选拔汉族知识分子进入统治阶层,这不仅赢得了汉族士人的支持,也促进了满汉文化的交流融合。

其次,清朝在官方文书和日常生活中推广汉语。从清初开始,所有施政文书至少以汉文、满文两种文字发布。到乾隆中期,满人几乎全部以汉语为母语,满文逐渐成为仅用于官方历史记载的书面文字。

再次,清朝在建筑、服饰等方面也逐渐采用汉族风格。清代皇家建筑完全使用汉族建筑样式。在服饰方面,虽然清朝强令汉人男子改变发式,但这更多是为了显示统治权威,而非真正排斥汉族服饰文化。事实上,清代服饰的样式虽然多以满族服饰为基础,但也吸收了汉族服饰的纹样、色彩等特点。

然而,清朝的汉化政策并非全盘接受,而是有选择性的。正如一些日本学者所指出的,清朝只是推行对自己有利的汉化措施,并尽可能保留本族文化。这种“双向进行”的文化政策,既体现了清朝统治者的政治智慧,也反映了满汉文化融合的复杂性。

值得注意的是,清朝对不同民族采取了不同的政策。以蒙古族为例,清朝给予了蒙古人诸多优惠政策,包括政治上的高位、军事上的重用,以及社会文化方面的通婚和教育机会。相比之下,清朝在新疆地区实行了较为严格的军政隔离制度,这不仅影响了当地的社会发展,也为后来的新疆问题埋下了隐患。

清朝的文化政策具有明显的双重性。一方面,它通过汉化政策巩固了统治,促进了满汉文化的融合;另一方面,它又在某些地区实行隔离政策,导致了文化差异和社会隔阂。这种双重性反映了清朝统治者在处理民族关系时的复杂考量,既要维护统治,又要平衡各方利益。

总的来说,清朝的汉化政策在保护和发展汉族文化的同时,也实现了满汉文化的融合,为中华民族多元一体格局的形成做出了重要贡献。然而,清朝在不同地区采取的不同政策,也为我们留下了深刻的历史启示:如何在维护国家统一的同时,尊重和保护各民族的文化特色,仍是一个值得我们深思的问题。