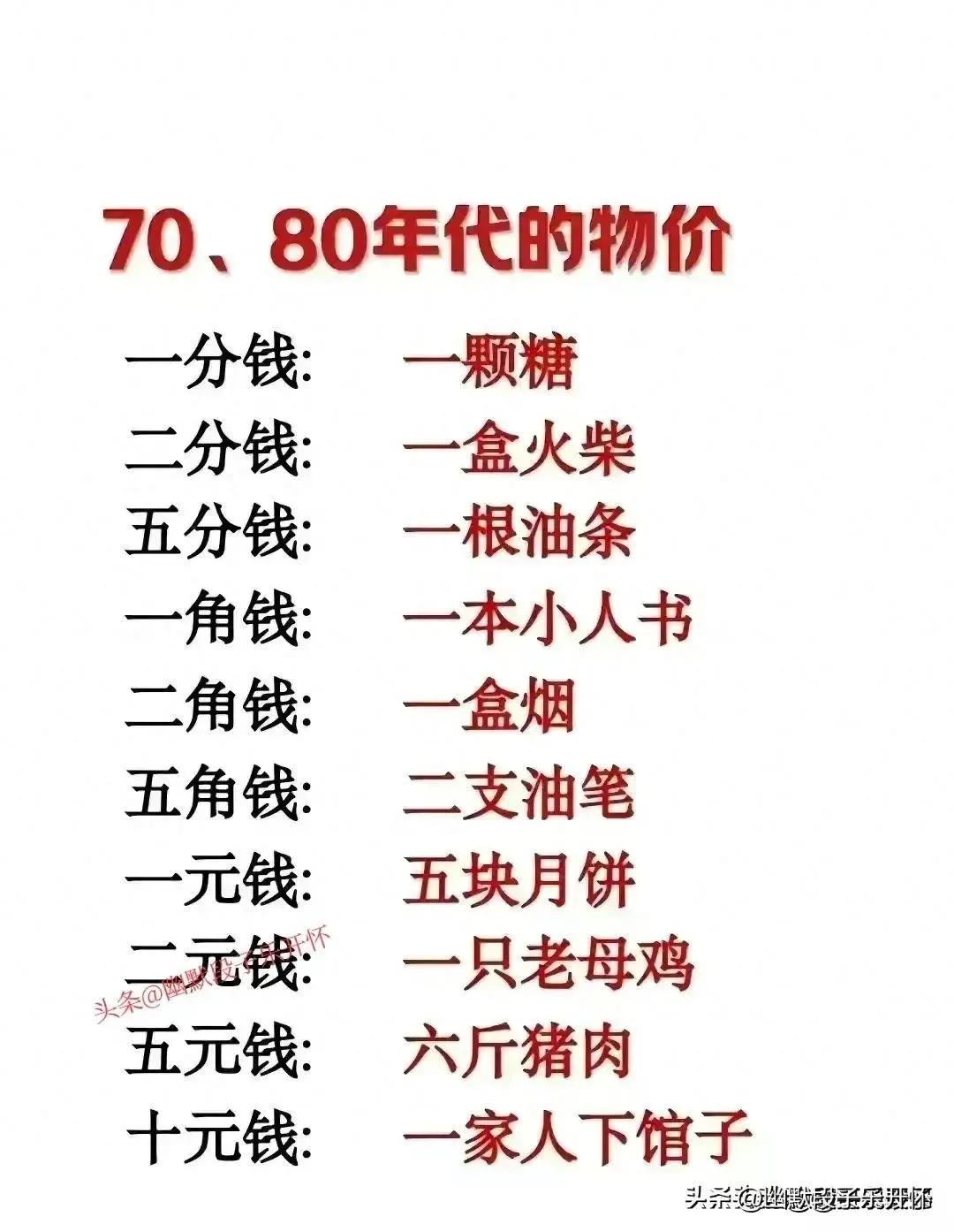

70、80年代的物价,对照一下,看看当时物价水平。

发布时间:2024-09-02

70、80年代的中国,物价水平与今天相比可谓天壤之别。以1986年吉林省长春市为例,一斤白菜的价格仅为0.027元,相当于现在的一毛钱都不到。而在当时,一碗汤的价格大约是3分到5分钱,一个普通工人一个月的工资在30元到80元之间。

当时的物价水平之低,可以从一些日常消费品的价格中窥见一斑。1984年,一台12寸的黑白电视机售价440元,相当于一个普通工人一年的收入。一台海鸥牌DF相机453元,而一台聂耳牌钢琴则高达2292.50元,几乎是普通家庭难以企及的奢侈品。

然而,低物价背后反映的是当时整体经济水平的落后。70年代末,中国刚刚开始改革开放,经济基础薄弱,物资匮乏。直到80年代中期,许多商品仍然需要凭票供应,如粮票、布票、煤票等。这种计划经济体制下的低物价,实际上是国家对基本生活必需品实行补贴的结果。

随着改革开放的深入,中国经济开始快速发展。1979-2012年,中国GDP年均增长9.8%,远高于同期世界经济2.8%的增速。经济总量从1978年的3645亿元跃升至2012年的518942亿元。这种高速增长带来了物价水平的逐步提升,但也反映了人民生活水平的显著改善。

以食品价格为例,1978年中国人均粮食产量为318.5公斤,到2012年已增至436.5公斤,增长36.9%。与此同时,肉类产量从1979年的1100万吨增长到2012年的8387万吨,增长6.9倍。这种产量的大幅提升,使得曾经被视为奢侈品的肉类逐渐成为普通家庭的日常消费品。

然而,物价的上涨也带来了新的挑战。随着市场经济的发展,一些商品的价格开始市场化,不再受到严格的政府控制。这导致了部分商品价格的快速上涨,如1988年的“抢购风潮”就反映了人们对物价上涨的担忧。

尽管如此,从长远来看,物价的适度上涨反映了中国经济的持续增长和人民生活水平的不断提高。今天,中国已经成为世界第二大经济体,人均GDP超过1万美元。与70、80年代相比,中国的物价水平虽然大幅提高,但人民的购买力也有了质的飞跃。

回顾70、80年代的物价水平,不仅让我们感慨时代的变迁,更让我们认识到改革开放给中国带来的巨大变化。从计划经济到市场经济,从物资匮乏到商品丰富,中国用短短几十年时间走完了发达国家上百年的历程。这种变化不仅体现在物价水平上,更深刻地改变了每一个中国人的生活。