精明的太后!慈禧明知义和团并非刀枪不入,为什么还要重用?

发布时间:2024-09-03

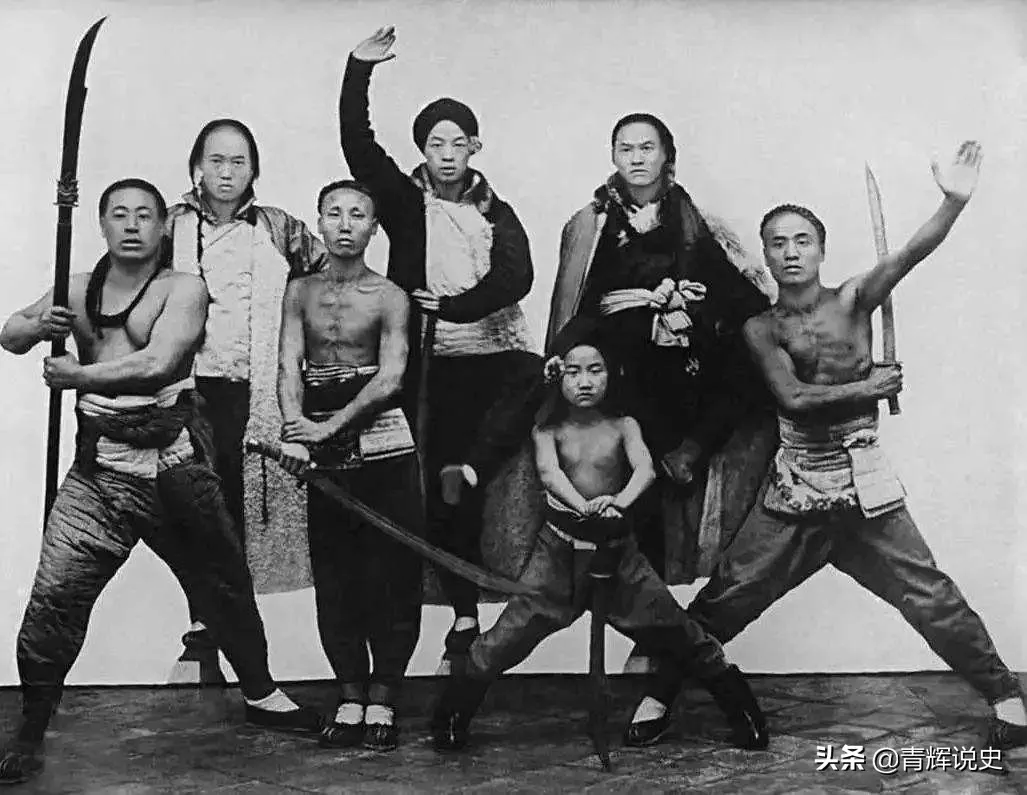

1900年,义和团运动在中国北方掀起了一场声势浩大的反洋教、反外国势力的浪潮。这场运动虽然最终以失败告终,但它在中国历史上留下了深刻的印记。令人不解的是,慈禧太后明知义和团并非刀枪不入,却仍然重用他们。这种看似矛盾的行为背后,究竟隐藏着怎样的政治考量?

首先,慈禧太后重用义和团,很大程度上是出于政治上的需要。19世纪末,中国面临着严重的内忧外患。对外,西方列强不断扩张在华势力,试图瓜分中国;对内,光绪皇帝发动的戊戌变法虽然失败,但维新派的影响力仍然存在。在这种情况下,慈禧太后需要寻找一种力量来对抗外国势力,同时也要巩固自己的统治地位。义和团的出现,恰好满足了她的这两个需求。

其次,义和团在民间有一定的影响力。他们打着“扶清灭洋”的旗号,吸引了大量民众的加入。慈禧太后希望通过利用义和团,来巩固自己的统治基础。正如一位历史学家所言:“义和团运动的正义性首先表现在它的目的和宗旨上是爱国的。它是数十年来中国人民在反对资本、帝国主义教会侵略的‘反洋教斗争’中成长壮大起来的;到中日甲午战争以后面临亡国灭种的瓜分危机时就发展成为这个规模壮阔的救亡图存的群众性运动。”

再者,义和团的排外情绪正好符合慈禧太后对抗外国势力的需求。1900年1月,慈禧太后发动己亥建储,试图废黜光绪皇帝,但遭到列强的反对。这加深了她对外国势力的仇恨。义和团的口号“天无雨、地焦旱,全是教堂遮住天”,正好迎合了慈禧太后对抗外国势力的心理。

最后,慈禧太后重用义和团,也是出于一种策略上的考虑。她希望通过利用义和团来对抗外国势力,同时也可以借此机会削弱光绪皇帝的势力。正如一位历史学家所言:“慈禧太后遂依荣禄建议,于1900年1月24日以光绪皇帝名义颁诏,称其不能诞育子嗣,乃收继端郡王载漪之子,15岁的溥儁为义子,称大阿哥,史称己亥建储。”

然而,慈禧太后对义和团的重用最终导致了一场灾难。1900年6月,义和团攻入北京,开始大规模屠杀外国人和中国基督徒。这引发了八国联军的入侵,最终导致了义和团运动的失败和《辛丑条约》的签订。

慈禧太后明知义和团并非刀枪不入,却仍然重用他们的行为,反映了她在面对内外交困的局面时的一种无奈选择。这种选择虽然在短期内为她带来了政治上的利益,但最终却给中国带来了巨大的灾难。这段历史告诉我们,政治决策必须基于理性和长远考虑,而不能仅仅出于短期的政治需要。