中国人不再喊“爹娘”,而统一叫“爸妈”这一现象始于何时?

发布时间:2024-09-01

中国人对父母的称呼,从“爹娘”到“爸妈”的转变,折射出一部浓缩的文化史。这一看似简单的语言变化,实际上经历了数千年的演变过程,反映了中国社会的深刻变迁。

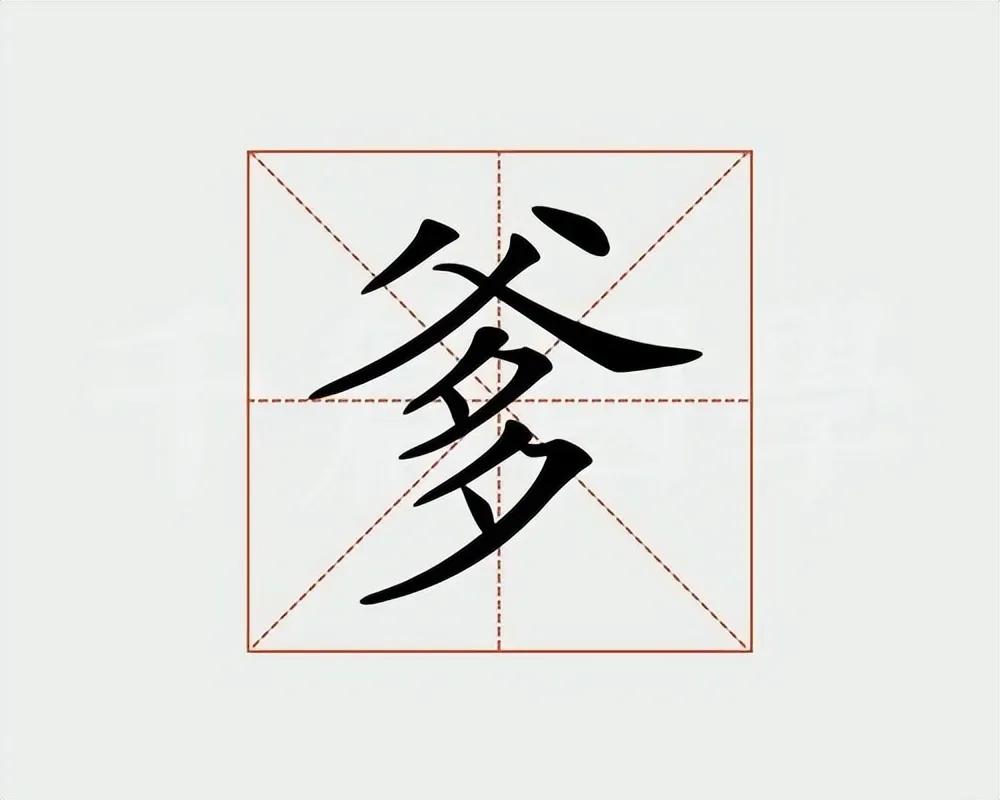

“爸”和“妈”这两个称呼并非外来词汇。早在东汉时期,中国最早的百科全书《广雅》中就有记载:“爸者,父也;妈者,母也。”这说明“爸妈”这一称呼在中国有着悠久的历史渊源。然而,直到清朝末期,这一称呼才开始在全国范围内广泛使用。

这一变化的背景,与中国历史上多次民族融合和文化交流密切相关。魏晋南北朝时期,北方游牧民族大量内迁,与中原汉族文化相互交融。鲜卑语中的“阿干”(兄)、“阿摩敦”(母)、“莫贺”(父)等称呼,可能对汉语产生了影响。到了唐朝,随着丝绸之路的繁荣,中西方文化交流日益频繁,一些外来词汇逐渐融入汉语。

清朝时期,满族入主中原,带来了自己的语言和文化。满语中“阿玛”(父亲)、“额娘”(母亲)的称呼,与汉语中的“爸妈”发音相近。这种语言上的相似性,可能加速了“爸妈”这一称呼的普及。

然而,真正促使“爸妈”成为全国性称呼的关键因素,是近代以来的民族国家建设和语言政策。1912年中华民国成立后,开始推行国语(即普通话)政策。1955年,新中国正式将“国语”改称为“普通话”,并大力推广。这一政策的实施,使得“爸妈”这一简洁、易懂的称呼迅速在全国范围内普及。

尽管“爸妈”成为主流称呼,但中国各地仍保留着丰富多彩的方言称呼。在北方,父亲被称为“爹”、“大”、“拜”等;在南方,称呼更加多样,如赣方言称父亲为“爷”,母亲为“伊爷”;吴语称父母为“阿爷”、“阿娘”;粤语称父亲为“老窦”。这些方言称呼的存在,见证了中国语言文化的多样性。

从“爹娘”到“爸妈”的转变,不仅是一个语言现象,更是一个文化现象。它反映了中国从传统社会向现代社会转型的过程,体现了民族融合、文化交流对语言的深远影响。正如陈寅恪先生所言:“凡解释一字即是作一部文化史。”通过解读“爸妈”这一称呼的演变,我们得以窥见中国文化的深厚底蕴和变迁轨迹。