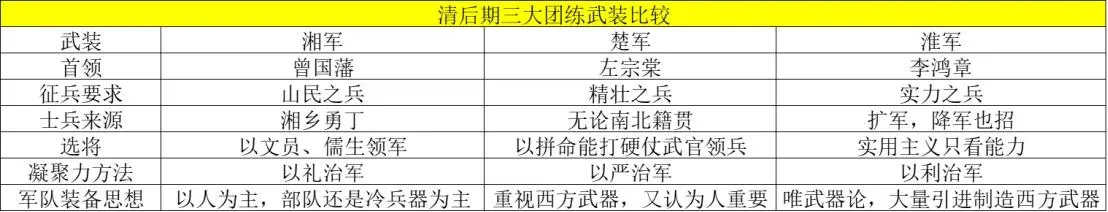

湘军、楚军、淮军三大团练武装,淮军的以利治军让清王朝最终选定

发布时间:2024-09-02

李鸿章创建的淮军,以其独特的“以利治军”策略,在晚清军事史上留下了浓墨重彩的一笔。这支源自安徽的私人武装,不仅在装备和战术上实现了现代化,更以其实用主义精神深刻影响了清朝的军事制度和权力格局。

淮军的“以利治军”首先体现在其装备的现代化上。与传统的湘军不同,淮军积极引进西方先进武器,聘请外国教官训练士兵。李鸿章在上海组建淮军时,就邀请英国人训练部队,并购置了大量洋枪洋炮。这种做法使得淮军在短时间内迅速成长为一支装备精良、战斗力强的地方武装。到1864年,淮军已发展到六七万人的规模,成为清军中最具现代化特征的部队。

淮军的实用主义精神不仅体现在装备上,更贯穿于其整个组织和运作模式。与湘军强调“选士人领山农”的组织原则不同,淮军在将领和士兵的选拔上更加注重实战能力。正如李鸿章所言,他更倾向于“参用痞子手段”来应对复杂局面,这种实用主义态度使得淮军在战场上屡建奇功。

淮军的崛起对清朝的权力格局产生了深远影响。随着淮军势力的扩大,李鸿章逐渐掌握了地方军政大权,形成了所谓的“淮系”集团。这种地方实力派的崛起,进一步加剧了清朝“内轻外重”的局面。正如学者罗尔纲所言,这种局面导致了“督抚专政”的形成,地方督抚的权力日益膨胀,中央政府的控制力则不断削弱。

淮军的“以利治军”策略虽然在短期内增强了清朝的军事实力,但长期来看也埋下了军阀割据的隐患。淮军将领如刘铭传、张树声等人逐渐形成了自己的势力范围,为后来北洋军阀的形成奠定了基础。这种地方军阀势力的崛起,最终加速了清朝的灭亡。

淮军的兴衰,折射出晚清社会的复杂变迁。它既是清朝应对内忧外患的产物,也是推动清朝军事制度变革的重要力量。然而,淮军的“以利治军”策略也暴露了清朝中央集权体制的脆弱性,为后来的军阀割据埋下了伏笔。在评价淮军的历史作用时,我们既要看到它在镇压太平天国、抵抗外侮等方面发挥的积极作用,也要认识到它对清朝统治基础的冲击。淮军的历史,是晚清中国从传统向现代转型过程中一个充满矛盾和复杂性的缩影。