林觉民——理想的火种,民族的英雄

发布时间:2024-08-29

1911年4月26日夜,24岁的林觉民在广州一家客栈里,提笔写下两封诀别信。一封是给父亲的,另一封则是给新婚不久的妻子陈意映的。在给妻子的信中,他写道:“吾今以此书与汝永别矣!……汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!”这封《与妻书》不仅是一封情深意重的家书,更是一份革命者的宣言,彰显了林觉民舍生取义、为国捐躯的崇高精神。

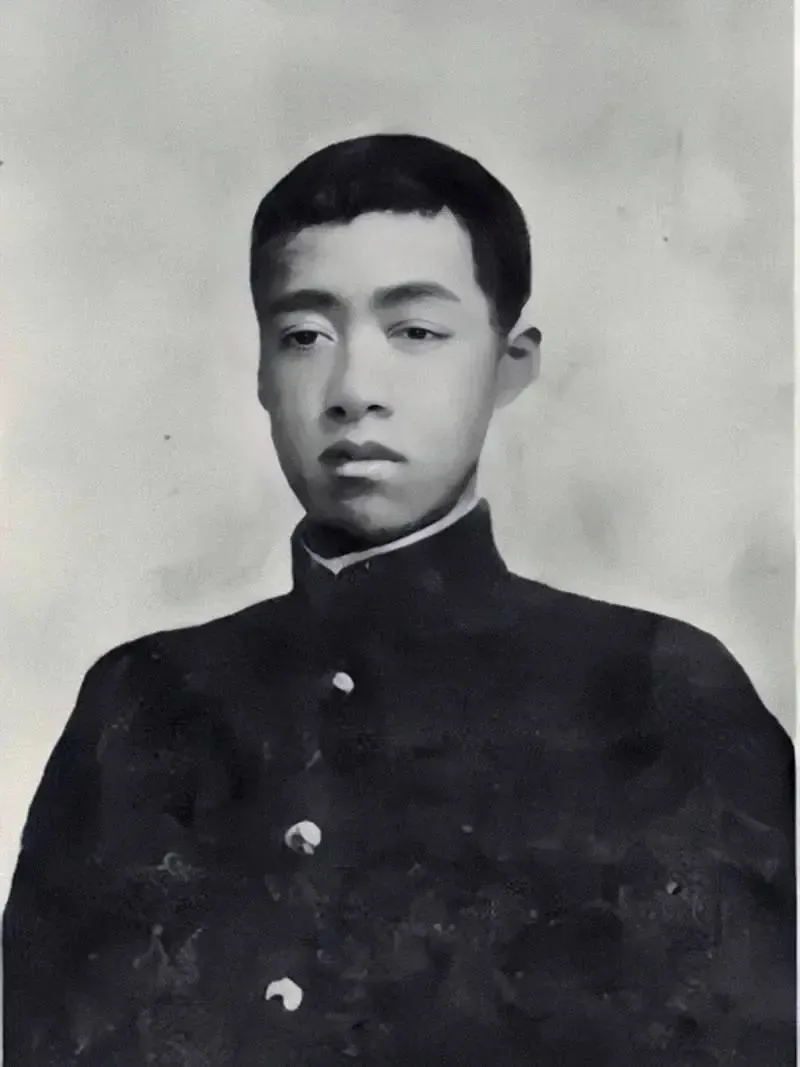

林觉民,这位“黄花岗七十二烈士”之一的年轻革命者,生于1887年,成长于民主革命思想萌芽的年代。1900年,年仅13岁的林觉民在科举考试中写下“少年不望万户侯”七个大字,毅然放弃功名利禄,展现了他不凡的志向。1905年,他与才女陈意映结为连理,两人情投意合,度过了一段幸福时光。然而,林觉民并未沉溺于个人小家庭的温馨,而是将目光投向了更广阔的天地。

1907年,林觉民远赴日本留学,期间加入同盟会,结识了黄兴等革命志士,逐渐将革命事业视为毕生追求。1911年,他参与筹划广州起义,明知此行凶多吉少,仍义无反顾。在起义前夜,他写下了那封感人肺腑的《与妻书》,表达了对妻子的深情与对国家命运的忧虑。

4月27日,广州起义爆发。林觉民与同伴们手持简陋武器,向广州总督署发起进攻。然而,由于内奸告密,起义最终失败,林觉民在巷战中受伤被捕。面对死亡,他泰然自若,慷慨赴死。正如他在《与妻书》中所言:“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。”

林觉民的牺牲,是无数革命先烈为民族独立、国家富强而奋斗的缩影。他的故事,让我们看到了一个有血有肉的革命者形象:他既有对家人的深情,又有对国家民族的大爱;他既有文人的儒雅,又有战士的刚毅。林觉民用生命诠释了“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛”的崇高境界。

今天,当我们回顾林觉民的事迹时,不禁会思考:在和平年代,我们该如何传承和发扬他的精神?林觉民的精神,不仅是为国捐躯的牺牲精神,更是勇于担当、追求理想的奋斗精神。在实现中华民族伟大复兴的新征程中,我们每个人都应该像林觉民那样,将个人理想与国家命运紧密相连,为实现中国梦贡献自己的力量。

林觉民虽然只活了短短24年,但他留下的精神财富却跨越时空,激励着一代又一代中国人。他的故事告诉我们,真正的英雄,不是那些追求个人名利的人,而是那些为了更崇高的理想而奋斗、甚至牺牲的人。在新时代,我们更应该铭记林觉民等革命先烈的事迹,传承他们的精神,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。