毛主席遗体保护幕后:从769保护室到纪念堂,8大措施确保永久保存

发布时间:2024-09-18

1976年9月9日,毛泽东主席逝世。面对这一重大历史事件,中国科学家们面临着一项前所未有的挑战:如何长期保存毛主席的遗体,以供后人瞻仰。在那个科技相对落后的年代,这项任务不仅是一项政治使命,更是一次对科技创新的严峻考验。

中国科学家创新防腐技术确保遗体保存

毛主席遗体保护的第一道难关是防腐处理。徐静等专家在短时间内提出了一个大胆的方案:采用大剂量注射防腐液的方法。这种方法虽然在当时存在一定的风险,但最终取得了成功。正如徐静回忆:“大剂量注入防腐剂是正确的,否则后患无穷。”

然而,防腐只是第一步。为了长期保存遗体,科学家们还需要解决温度控制、湿度调节、氧气隔离等多个复杂问题。他们创造性地提出了“气态与液态相结合”的方法,即暴露的部分在气态中,隐蔽的部分在液态中;瞻仰的时间在气态中,非瞻仰的时间在液态中。这种方法不仅保证了遗体的长期保存,还满足了公众瞻仰的需求。

水晶棺制作彰显中国科技实力

在遗体保存过程中,水晶棺的制作是一个重大突破。当时,中国还没有掌握水晶棺的制作技术,但这并没有难倒中国的科学家们。他们从原材料开始,选取了江苏东海的优质水晶,经过高温烧制和精细打磨,最终成功制作出了符合要求的水晶棺。这一成就不仅解决了遗体保存的问题,还推动了中国在材料科学和制造技术方面的发展。

多学科协作攻克遗体保存难题

毛主席遗体的长期保存是一项跨学科的复杂工程,涉及解剖学、组织学、病理学、材料科学等多个领域。科学家们在短时间内组建了多学科团队,共同攻关。他们不仅借鉴了国际上的先进经验,还结合了中国传统的防腐技术,如马王堆古尸的保存经验。这种跨学科的合作模式,为后来中国科技发展中的协同创新提供了宝贵经验。

科技创新与民族情感的完美结合

毛主席遗体的长期保存,不仅是一项科技成就,更是中国人民对毛主席深厚情感的体现。科学家们在极端压力下,以高度的责任感和使命感,完成了这项艰巨的任务。正如徐静所说:“我们只能努力去探索。”这种探索精神,正是中国科技发展的重要动力。

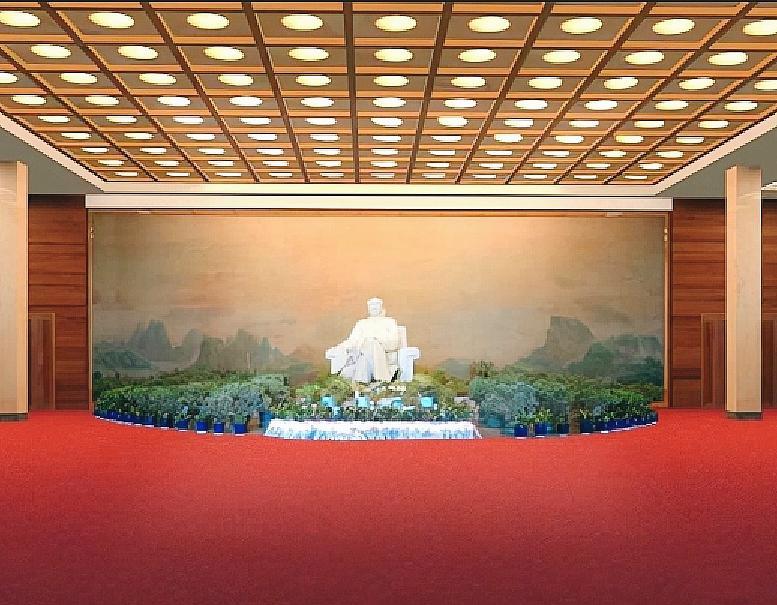

从769保护室到毛主席纪念堂,中国科学家们用他们的智慧和汗水,创造了一个奇迹。这个奇迹不仅保存了一位伟人的遗体,更见证了中国科技在特殊时期的飞跃发展。它告诉我们,在面对重大挑战时,科技创新和民族情感可以完美结合,创造出令人惊叹的成果。