中国俄罗斯族形成历史

发布时间:2024-09-15

在中国56个民族中,有一个特殊的群体——俄罗斯族。他们虽然人数不多,却见证了中俄关系的百年变迁,成为了连接两国文化的重要纽带。

俄罗斯族的形成可以追溯到清朝时期。早在17世纪,就有沙俄士兵因战争被俘后定居中国。康熙年间,百余俄罗斯士兵随军队从黑龙江迁居北京,成为今天北京罗、何、姚、田、贺五姓俄罗斯族人的先祖。然而,真正大规模的俄罗斯人移居中国始于19世纪末至20世纪初。

这一时期,中俄关系经历了剧烈的波动。1860年《中俄北京条约》的签订,使沙俄获得了在中国东北和新疆的特权。随着沙俄势力的扩张,大批俄罗斯农民、商人和手工业者涌入中国。到20世纪初,新疆北部的伊犁、塔城等地已现俄罗斯化现象,通行俄语、俄文,使用俄制度量衡。

然而,1917年俄国十月革命的爆发改变了这一切。大批反对新政权的俄罗斯人逃往中国,形成了所谓的“白俄”群体。据统计,1932-1938年间,就有19000余名俄罗斯人随华侨进入新疆。这一时期,俄罗斯族在中国的人数达到顶峰。

新中国成立后,俄罗斯族的命运再次与中俄关系紧密相连。1955-1957年,随着中苏关系的改善,大批保留俄国国籍的俄罗斯人返回苏联,导致新疆俄罗斯族人口剧减。此后,俄罗斯族逐渐融入中国社会,形成了独特的华俄混血群体。

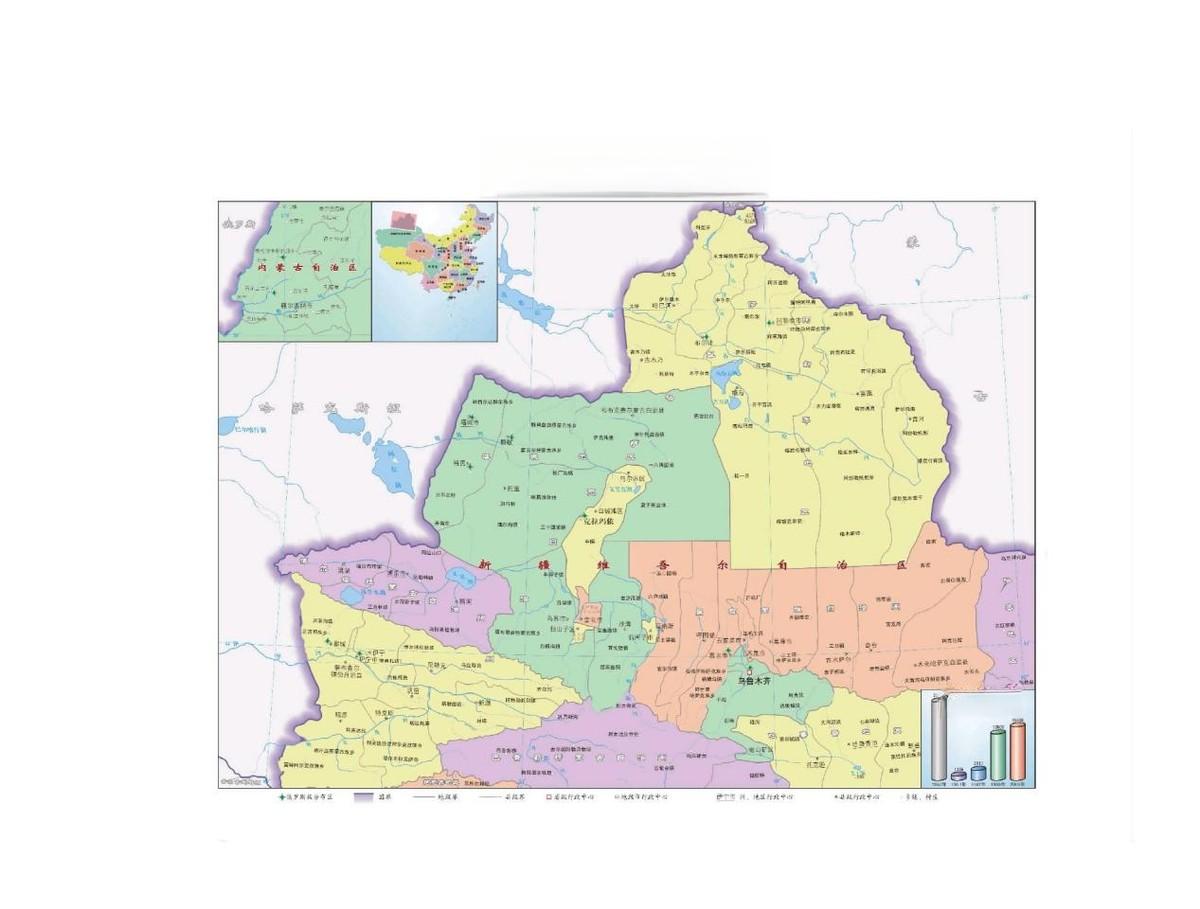

目前,中国俄罗斯族主要分布在新疆、内蒙古和黑龙江等地。根据2020年第七次全国人口普查数据,俄罗斯族总人口为16136人。其中,新疆维吾尔自治区最多,有8935人;内蒙古自治区次之,有5020人。内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市的恩和俄罗斯族民族乡,是我国唯一的俄罗斯族民族乡,有俄罗斯族1075人。

尽管人数不多,俄罗斯族在中国的历史贡献却不容忽视。在新疆,俄罗斯族人带来了先进的生产技术和工艺,促进了当地农业、畜牧业和手工业的发展。他们还推动了新疆近代汽车运输事业的发展,培养了新疆第一代少数民族驾驶员和修理技工。在教育方面,俄罗斯族办学较早,各类教育的普及率远远高于其他民族。

然而,随着时代的变迁,俄罗斯族也面临着身份认同和文化传承的挑战。一方面,他们需要适应中国社会的发展;另一方面,又要保持自身的文化特色。这种双重身份使俄罗斯族成为连接中俄文化的独特桥梁。

今天,当我们回顾俄罗斯族在中国的历史时,不禁会想到:一个民族的命运,往往与国家之间的关系息息相关。在当今复杂的国际环境下,俄罗斯族的存在或许能为我们思考如何处理民族关系、促进文化交流提供一些启示。