如何区分护国运动和护法运动?

发布时间:2024-09-18

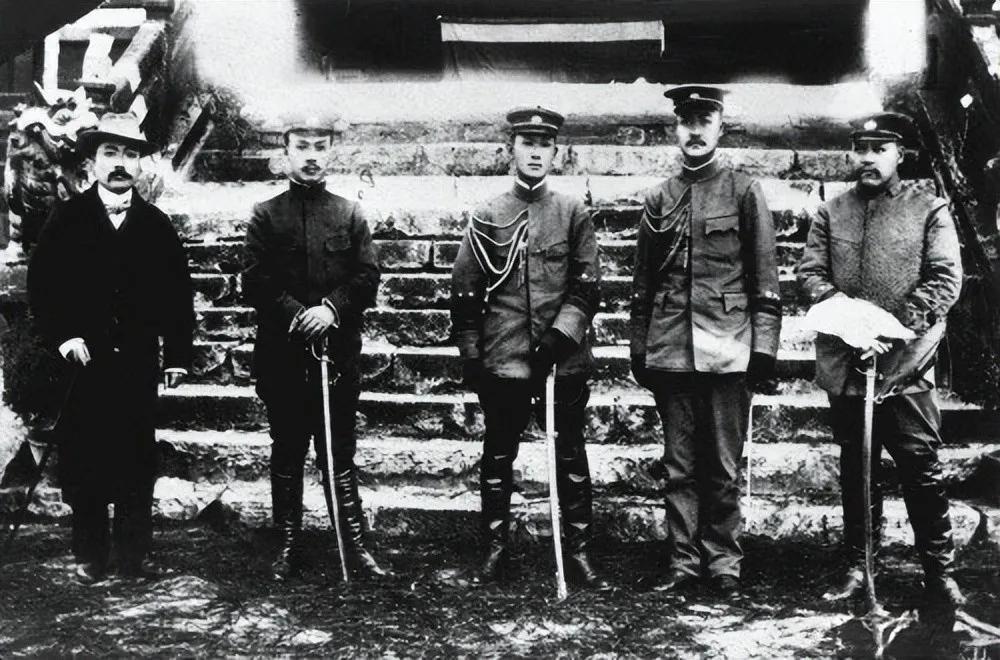

1915年至1916年间,中国政坛掀起了一场轰轰烈烈的护国运动。这场运动的导火索是 袁世凯在1915年12月宣布接受帝制 ,意图恢复封建帝制。 以蔡锷、唐继尧等人为首的南方将领在云南宣布独立 ,并出兵讨袁。 护国军在四川、湖南等地与北洋军展开激战 ,最终迫使袁世凯在内外压力下宣布取消帝制,并于数月后病逝。护国运动的成功不仅挫败了袁世凯复辟帝制的阴谋,也为中国民主共和制度的维护做出了重要贡献。

然而,仅仅一年后,中国又爆发了另一场重要的政治运动——护法运动。这次运动的背景是袁世凯死后,北洋政府内部权力斗争激烈。1917年, 段祺瑞主导的北洋政府废除了《中华民国临时约法》 ,解散了国会。面对这一局面, 孙中山领导的革命党人联合南方军阀 ,发起了旨在维护《临时约法》和恢复国会的护法运动。

护法运动的规模和影响都超过了之前的护国运动。孙中山在广州成立了护法军政府,并自任大元帅。然而,这场运动并未能实现其目标。南方军阀与北洋政府最终达成妥协,孙中山被迫离开广州,护法运动宣告失败。

尽管护国运动和护法运动都以维护共和制度为目标,但两者之间存在显著差异。首先,护国运动主要反对袁世凯个人的帝制企图,而护法运动则是针对整个北洋政府的倒行逆施。其次,护国运动在军事上取得了决定性胜利,而护法运动则以失败告终。最后,护国运动的领导者主要是地方军阀,而护法运动则由孙中山这样的全国性政治领袖主导。

这两场运动不仅体现了中国近代史上民主与专制的斗争,也反映了当时复杂的政治生态。护国运动的成功在一定程度上遏制了帝制复辟的企图,而护法运动的失败则暴露了中国政治现代化进程中的诸多问题。尽管如此,这两场运动都为中国后来的革命和政治变革积累了宝贵的经验和教训。