古代进士也分三六九等,进士及第进京做官,同进士出身只能去边疆

发布时间:2024-09-02

科举制度是中国古代一项重要的选官制度,它不仅为寒门子弟提供了改变命运的机会,也深刻影响了中国社会的政治生态和文化传统。在这一制度下,进士被细分为不同的等级,其仕途发展也因此呈现出显著差异。

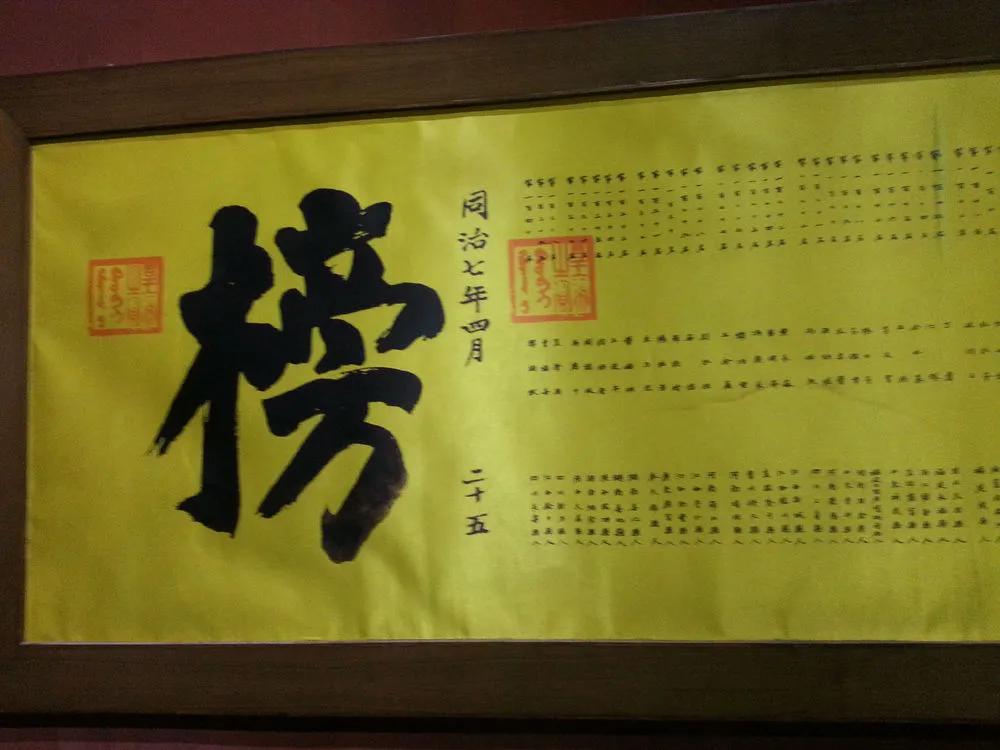

科举制度的等级划分主要体现在殿试的结果上。殿试是科举考试的最高级别,由皇帝亲自主持。根据考试成绩,进士被分为三个等级:一甲、二甲和三甲。其中,一甲仅有三人,即状元、榜眼和探花,他们被称为“进士及第”。二甲和三甲的进士则分别被称为“进士出身”和“同进士出身”。

这种等级划分直接影响了进士们的仕途发展。一甲进士,尤其是状元,往往能获得较高的起始官职。例如,状元可以直接被授予翰林院修撰的职位,相当于今天的县处级干部。而榜眼和探花也能获得正七品的官职。翰林院作为朝廷的重要机构,为这些新科进士提供了广阔的发展平台。他们不仅能够接受系统的培养,还能通过与皇室和高官的交往,为未来的仕途积累宝贵的人脉资源。

相比之下,二甲和三甲进士的起始职位则相对较低。二甲进士需要通过额外的考试才能获得正式的官职,而三甲进士则往往被分配到边远地区任职。这种差异化的待遇反映了科举制度对人才的分层选拔理念。

然而,进士的仕途发展并非完全由考试成绩决定。历史上不乏二甲、三甲进士最终成就斐然的例子。例如,清代名臣曾国藩最初只是三甲“同进士出身”,但他凭借自己的才华和努力,最终成为湘军领袖和两江总督。这说明科举制度虽然存在等级划分,但并非“一考定终身”。个人的能力和努力仍然是决定仕途发展的关键因素。

科举制度对古代中国社会产生了深远影响。它打破了世袭制和门阀制度的束缚,为寒门子弟提供了向上流动的机会,从而促进了社会阶层的流动。同时,科举制度也强化了儒家思想在社会中的主导地位,塑造了中国知识分子“学而优则仕”的价值观念。

然而,科举制度也存在一些弊端。考试内容过于注重经典文化,忽视了实际才能的考察,导致一些优秀人才被边缘化。此外,科举考试的高淘汰率和激烈竞争也给考生带来了巨大的心理压力。

尽管如此,科举制度仍然为现代人才选拔制度提供了有益的启示。它强调公平竞争、择优录取的原则,以及通过考试选拔人才的理念,至今仍具有现实意义。在当今社会,我们应当借鉴科举制度的精华,同时克服其弊端,建立更加科学、公平、多元的人才选拔机制,为国家的发展提供坚实的人才支撑。