古代中国的医药与草药疗法

发布时间:2024-09-02

中医药学作为中华文明的瑰宝,源远流长,博大精深。从远古时期的“神农尝百草”,到现代的科学研究,中医药走过了一条漫长而辉煌的发展之路。

中医药的起源可以追溯到远古时代。传说中的神农氏为了寻找能够治病的草药,亲自尝遍百草,鉴别药毒,确定药性。这一传说虽然带有神话色彩,却生动地反映了先民们探索自然、寻找治病良方的艰辛历程。随着人类文明的进步,中医药逐渐从经验积累走向理论总结。

春秋战国时期,中医药理论开始形成。扁鹊提出了“望、闻、问、切”四诊合参的方法,奠定了中医临床诊断的基础。秦汉时期,《黄帝内经》的问世标志着中医理论体系的初步形成。这部著作全面系统地阐述了人体的解剖、生理、病理以及疾病的治疗原则与方法,提出了“治未病”的预防医学理念,确立了中医学的思维模式。

隋唐时期,中医药学达到鼎盛。唐政府组织编纂的《新修本草》是世界上第一部由政府颁行的药典,比欧洲同类著作早800多年。唐代医学家孙思邈集毕生之精力,著成《备急千金要方》和《千金翼方》,对临床各科、针灸、食疗、预防、养生等均有论述,可谓集唐以前方书之大成。

宋元时期,中医药学继续繁荣发展。政府设立“太医局”作为培养中医人才的最高机构,还专设“校正医书局”,对历代重要医籍进行了搜集、整理、考证和校勘。这一时期还出现了许多具有创新精神的医学流派,如“寒凉派”刘完素、“攻下派”张从正等。

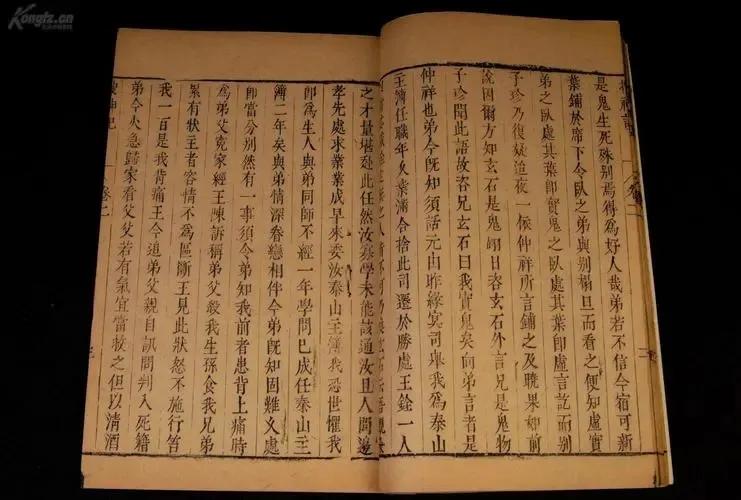

明清时期,中医药学迎来了又一个高峰。李时珍历时27年编纂的《本草纲目》收载药物1892种,附方10000多个,采用当时最先进的分类法,蕴含进化论思想,被誉为“中国百科全书”。这部巨著不仅是一部药物学著作,更是一部研究动植矿物的博物学巨著,对世界药物学的发展产生了深远影响。

中医药对世界医学的贡献是多方面的。早在唐代,《新修本草》就被日本官方规定为学医的必读课本。明代时,我国中医已经开始应用“人痘接种法”预防天花,成为世界医学免疫学的先驱。清代医家王清任根据尸体解剖和临床经验写成《医林改错》,改正了古代医书在人体解剖方面的一些错误,强调了解剖知识对医生的重要性。

进入现代社会,中医药面临着新的机遇与挑战。一方面,中医药在治疗某些疾病方面显示出独特优势,如在2003年抗击非典和2020年抗击新冠肺炎疫情中都发挥了重要作用。另一方面,中医药也面临着如何与现代医学接轨、如何用现代科学方法解释其作用机制等挑战。

展望未来,中医药的发展需要在传承中创新,在创新中发展。既要保持中医药的特色优势,又要积极吸收现代科学技术的成果;既要重视临床实践,又要加强基础研究;既要面向国内,又要走向世界。只有这样,中医药才能在新时代焕发出新的生机与活力,为人类健康事业做出更大贡献。