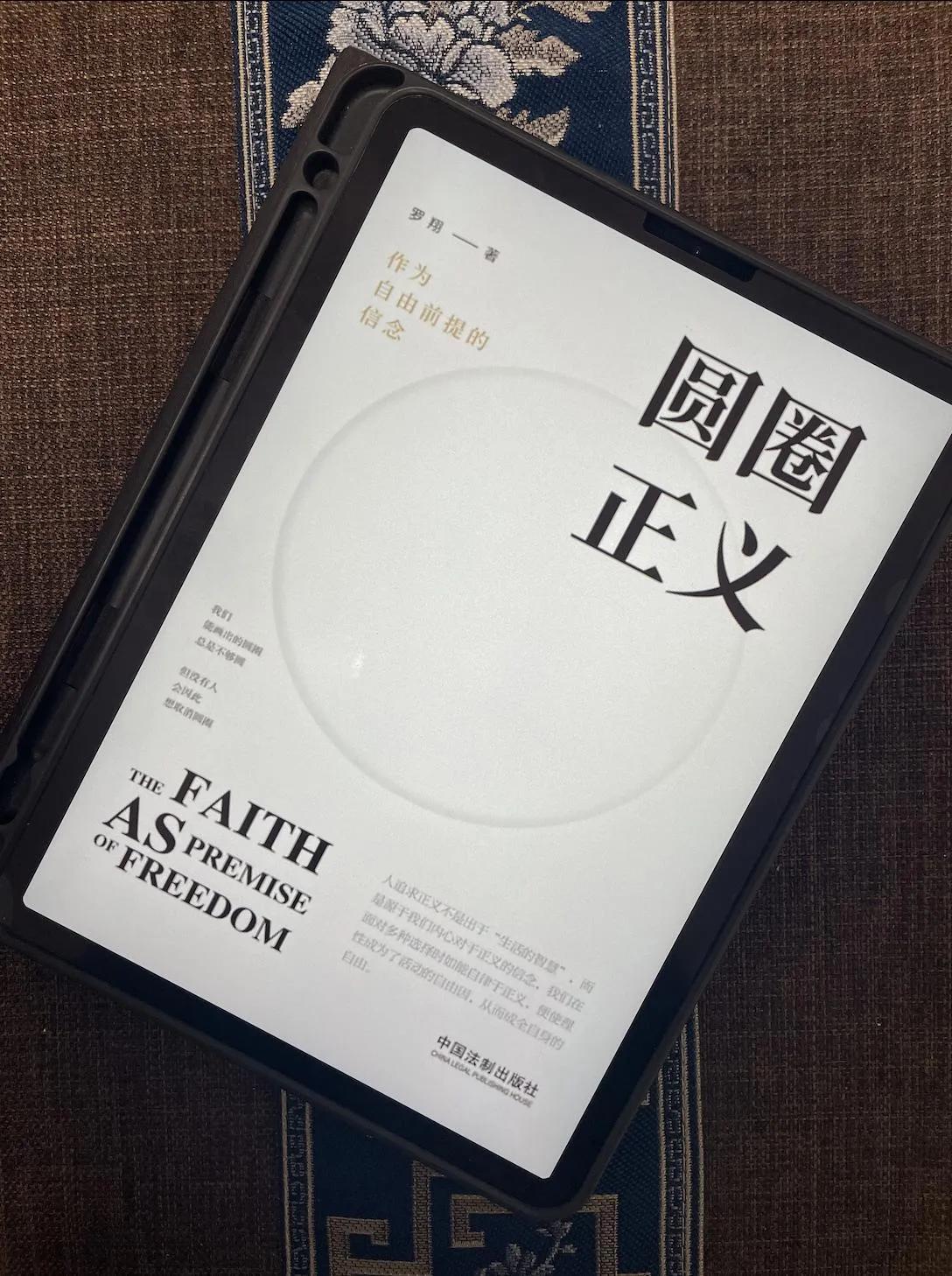

《圆圈正义》:罗翔老师的法律观

发布时间:2024-09-03

罗翔教授在《圆圈正义》中以一个生动的比喻开启了他对正义的思考:不同的人画出不同的圆圈,代表着对正义的不同理解和追求。这个比喻不仅揭示了正义的复杂性,也体现了罗翔老师对正义的不懈追求。

在罗翔看来,正义就像一个完美的圆,是我们永远追求但可能永远无法完全达到的目标。他提出了三种画圆的态度:随意乱画、放弃画圆、自认为画出了完美圆圈。这三种态度对应着三种不同的正义观,而罗翔主张我们应该跳出这些局限,竭力追求客观的正义。这种观点体现了罗翔对法律本质的深刻理解:法律永远在追求正义,虽然不能至,但心向往之。

罗翔的法律观建立在对人性恶的假设之上。他认为,正是因为人性中存在阴暗面,所以我们需要用法律来约束权力,防止权力滥用。他引用了“把权力关进制度的笼子里”这一说法,强调法治的基本要义在于用公开的规则约束权力,让民众有合理的预期,免于恐惧。这种观点在分析“雷洋案”、“江歌案”等社会热点案件时得到了充分体现,罗翔一再强调法律的价值观不应与民众的道德期待相背离。

在讨论法律与道德的关系时,罗翔提出了一个引人深思的观点:法律只是对人的最低道德要求。他通过对“见死不救”是否应该立法的讨论,指出法律无法期待所有人都能不计利害地遵守道德戒律。相反,我们必须考虑个体在不同情境中的迫不得已,接受每个个体无可奈何的悲情诉说。这种观点体现了罗翔对法律的思辨与对人性的温情。

《圆圈正义》中另一个引人注目的观点是关于爱的具体的人而非抽象人类的讨论。罗翔引用卢梭和罗素的例子,指出抽象的人类只是一种完美的概念,而具体的人则不完美,有可鄙之处。他呼吁我们应当爱一个个具体的人,而非停留在对抽象人类的爱中。这种观点不仅体现了罗翔对人性的深刻洞察,也反映了他对法律实践的思考:法律应该关注具体的人,而非停留在抽象的概念中。

总的来说,《圆圈正义》传达了罗翔老师对法律的深刻理解和对正义的不懈追求。他主张法律应该追求客观的正义,建立在对人性恶的假设之上,同时不应与民众的道德期待相背离。罗翔强调法律只是对人的最低道德要求,呼吁我们应当爱具体的人而非抽象的人类。这些观点共同构成了罗翔独特的法律观,为我们理解法律与正义的关系提供了新的视角。

罗翔在书的扉页上写道:“做法治之光”,这不仅是他对读者的期待,也是他本人的实践。通过《圆圈正义》,罗翔教授不仅普及了法治理念,更激发了我们对正义的思考和追求。正如他所说,我们应该坦然面对人性的弱点,理解法治的理念,一起成为法治之光,向着正义前行。