1937年南京保卫战,为何十几万国军被日军一触即溃?发生了什么?

发布时间:2024-09-02

1937年12月13日,南京沦陷。这场历时仅8天的保卫战,以国军的惨败告终。15万大军为何一触即溃?这场悲剧背后,折射出国民党军队在抗战初期的诸多问题。

首先,军事决策的失误是导致溃败的首要原因。蒋介石在是否守城的问题上摇摆不定。11月12日,他召开第一次防卫会议,提出“南京是国际观瞻所系,守是应该守一下的”。然而,11月26日,他又在日记中写道:“南京孤城不能守,然不能不守,对国对民殊难为怀也。”这种矛盾的态度直接影响了整个作战计划的制定。

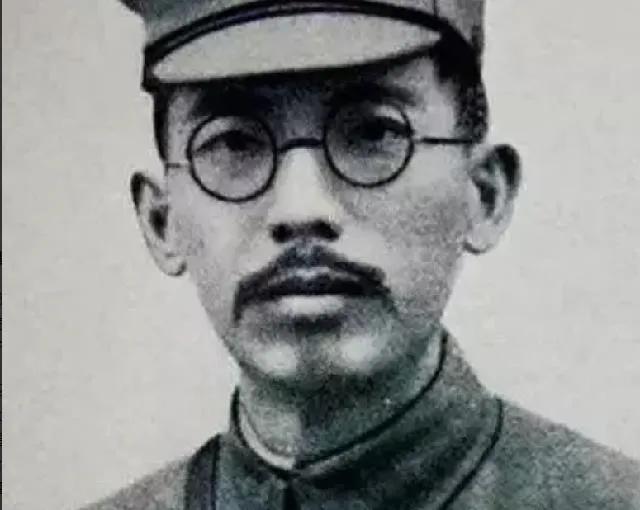

更致命的是,蒋介石选择了唐生智担任南京卫戍司令官。唐生智虽有爱国热情,但长期没有带兵,缺乏实战经验。白崇禧回忆说:“唐生智自告奋勇担任南京防守之重责,委员长令我协助唐侦察南京城内外之地形。时至冬令,白雪飘飞,唐率领参谋人员,我亦与唐同坐汽车先至城外汤山、栖霞、乌龙炮台、秣陵等地视察阵地;翌日继续巡视城内之蒋山、雨花台、天堡城等地。两天之视察,我发现唐之身体衰弱不堪,身着重裘,至平地,犹可下车看看;爬高山,便托我代为侦察。寒风白雪之中,我见他虚弱之身体,不禁为南京防守之担心,为他自己担心。”

其次,指挥系统的混乱加剧了溃败的程度。唐生智缺乏实战经验和威望,导致其命令难以得到有效执行。12月12日,唐生智下达全军撤退的命令,但如何撤退、从哪里撤退,他心中并无明确计划。命令前后颠倒,完全混乱。主将没有主心骨,各支守军的军长、师长们也乱了,不知道咋办。此前一直有序抗战的国军,由此开始大溃败。

第三,部队士气低落是溃败的重要因素。参加南京保卫战的部队,多是甫由淞沪战场撤下,有的部队伤亡过半,至少也在三分之一以上,而沿途撤退,上有敌机,后有追兵,士气非常低落。以久战疲敝之师来保卫南京,这是唐生智面临的最大挑战。

第四,战略战术的不当也是导致溃败的原因之一。唐生智命令部队分散防守各个阵地,导致兵力分散,处处挨打。相比之下,日军则集中优势兵力,逐个击破。这种战术上的失误,使得国军在局部战场上始终处于劣势。

第五,后勤保障的不足直接导致了溃败的加剧。唐生智下令收缴所有船只,以示“破釜沉舟”的决心。然而,他却私自藏了一艘小火轮,为自己留好了后路。这种自私自利的行为,严重打击了部队的士气。当撤退命令下达时,大量部队被困在江边,无船可渡,只能任由日军屠杀。

最后,日军在兵力、装备、士气等方面的明显优势,也是国军溃败的重要原因。日军投入了20万兵力,拥有制空权和重火力优势。相比之下,国军虽然有8万兵力,但其中3万是新兵,且装备落后,士气低落。

南京保卫战的惨败,暴露了国民党军队在抗战初期的诸多问题:决策摇摆、指挥混乱、士气低落、战术不当、保障不足。这些问题,不仅导致了南京的沦陷,也给整个抗战带来了深刻教训。历史的悲剧,值得我们深思。