什么是汽车自动驾驶,如何通俗易懂的理解其功能及原理

发布时间:2024-09-18

自动驾驶汽车正在悄然改变我们的出行方式。但很多人仍然对这项技术感到困惑:自动驾驶汽车究竟是如何工作的?它真的能像人类驾驶员一样安全驾驶吗?让我们从人类驾驶员的角度出发,来一探自动驾驶系统的奥秘。

自动驾驶汽车如何模拟人类视觉

人类驾驶员主要依靠双眼来观察路况。自动驾驶汽车则配备了多种传感器,相当于长满了“眼睛”。最常见的传感器包括摄像头、激光雷达(LiDAR)和毫米波雷达。这些传感器各有优势:摄像头可以识别颜色和形状,就像人类的眼睛;激光雷达可以生成3D环境地图,弥补了人类在深度感知上的不足;毫米波雷达则能在恶劣天气下保持良好的工作状态。

然而,这些传感器也会产生矛盾的信息。这就需要一种名为“传感器融合”的技术来综合判断,就像人类大脑会综合双眼的信息来形成准确的视觉感知。通过这种方式,自动驾驶系统往往能比人类驾驶员更全面、更准确地感知周围环境。

AI算法助力自动驾驶决策超越人类

人类驾驶员的大脑负责分析路况并做出决策。自动驾驶系统也有自己的“大脑”,通常由复杂的AI算法组成。这些算法可以分为两类:基于规则的专家系统和基于学习的AI系统。

基于规则的专家系统就像一本厚厚的驾驶手册,规定了各种情况下应该如何操作。而基于学习的AI系统则更像一个经验丰富的老司机,能够根据大量数据和模拟训练来做出更灵活、更智能的决策。例如,一些先进的自动驾驶系统已经能够通过分析其他车辆的行驶轨迹来预测它们的意图,这是许多人类驾驶员都难以做到的。

高精度地图助力自动驾驶精准定位

人类驾驶员需要知道自己在哪里,才能决定去哪里。自动驾驶系统同样需要精准的定位。除了传统的GPS定位,自动驾驶汽车还依赖于高精度地图和SLAM(同时定位与建图)技术。

高精度地图包含了道路的详细信息,精度可达厘米级。SLAM技术则允许车辆在未知环境中实时构建地图并定位自己。这些技术的结合,使得自动驾驶汽车能够在复杂的环境中准确导航,远远超过了人类驾驶员的空间认知能力。

人机协作提升自动驾驶安全性

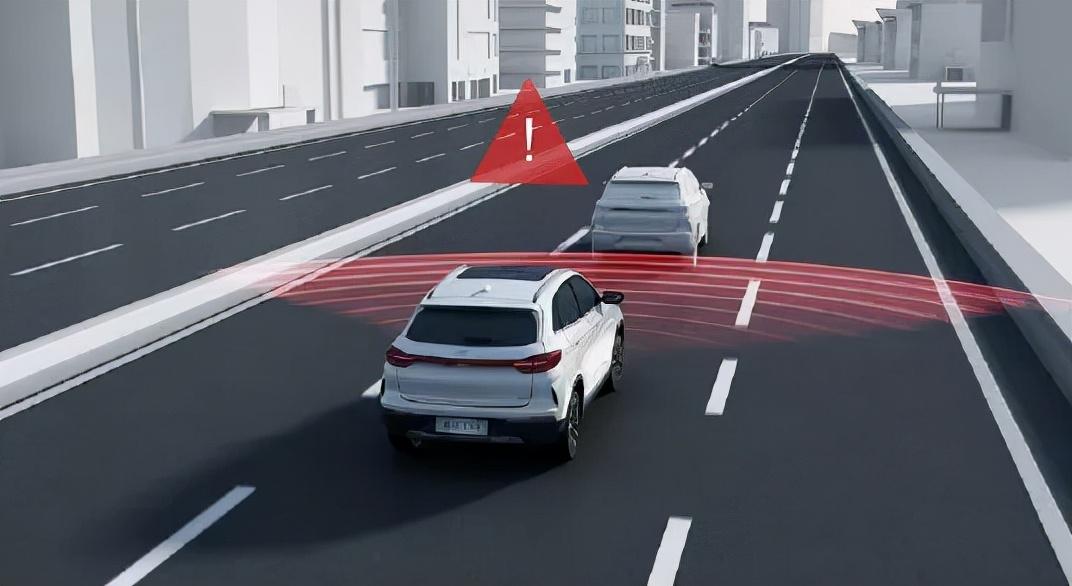

尽管自动驾驶技术已经相当先进,但在某些情况下,人类驾驶员的介入仍然是必要的。这就需要一套高效的人机交互系统。例如,当自动驾驶系统遇到无法处理的情况时,它会通过声音、图像等方式提醒人类驾驶员接管控制权。

更有趣的是,一些先进的系统还能通过分析驾驶员的面部表情和生理数据来判断其疲劳程度,并适时提醒休息。这种人机协作的方式,既发挥了自动驾驶的优势,又保留了人类驾驶员的灵活性,大大提高了行车安全性。

总的来说,自动驾驶系统通过模拟和超越人类驾驶员的感知、决策和执行能力,正在逐步实现安全、高效的自动驾驶。虽然目前还无法完全取代人类驾驶员,但随着技术的不断进步,我们有理由相信,未来的道路将变得更加安全、智能和高效。