历代《春山图》:水墨春天VS青绿春天

发布时间:2024-09-03

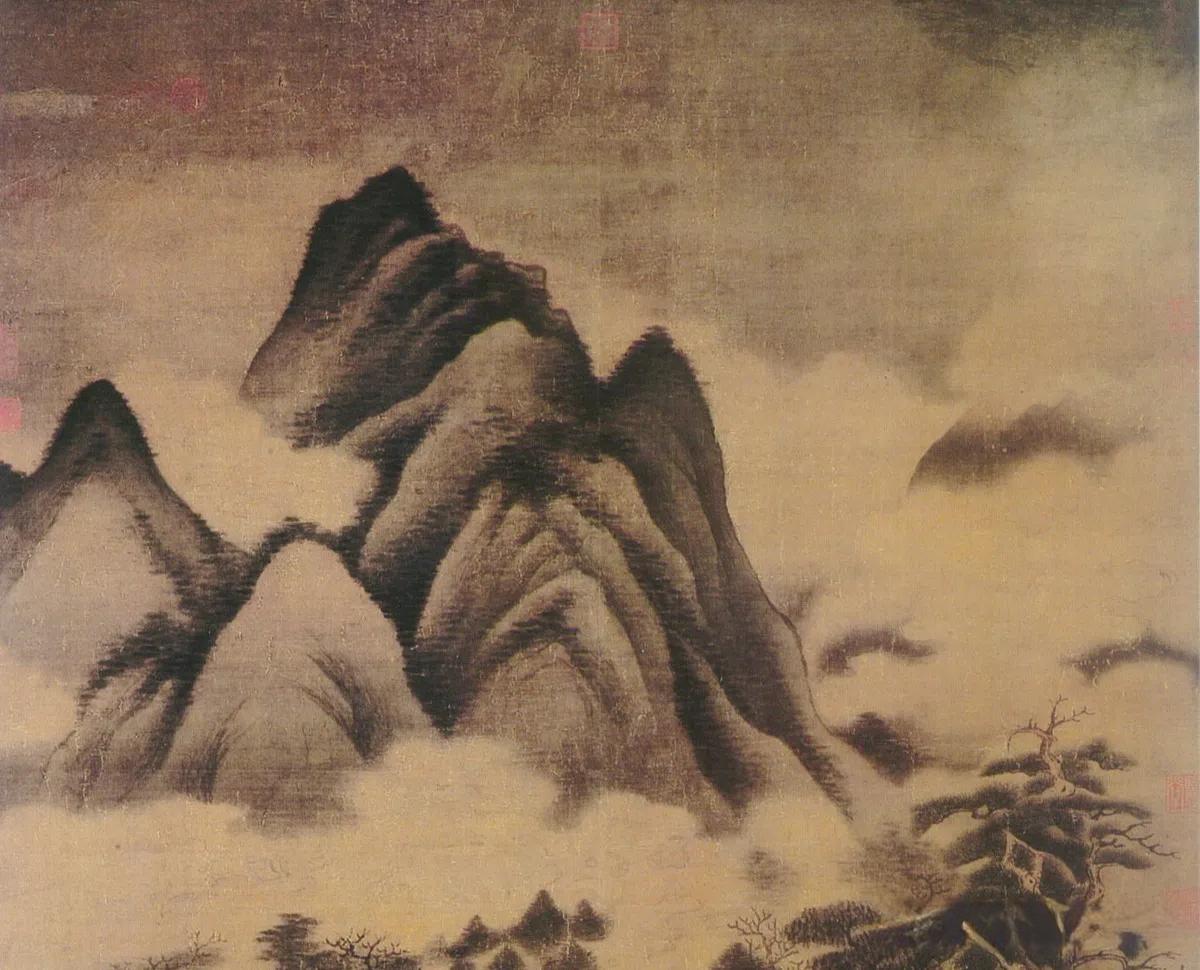

《春山图》是中国古代山水画中的经典之作,历代画家以不同的风格和技法描绘春日山川的秀美,其中水墨和青绿两种风格最为突出。这两种风格不仅体现了画家们对自然的不同理解,也反映了中国山水画在不同时期的艺术追求。

水墨风格的《春山图》以淡雅含蓄著称。如元代商琦的《春山图》卷,远景峰峦叠翠,烟笼雾罩;近景丛林杂树,着春染绿。画家先以浓墨勾轮廓,然后以汁绿晕染石面,既显示出岩石的纹理结构,又洋溢出山川间的一派春意。这种技法不仅展现了岩石的质感,更营造出一种朦胧的意境,体现了中国文人追求的“意到笔不到”的艺术境界。

相比之下,青绿风格的《春山图》则以绚丽夺目见长。南宋赵伯驹的《春山图》轴通幅以青绿为主调,生动地表现出春日触目皆绿的景致。画家用精细的线条勾勒出山石树木的形态,再以石青、石绿等矿物质颜料层层晕染,使得画面色彩鲜明而富有层次。这种技法不仅展现了春天的生机勃勃,也体现了宫廷画师追求的富丽堂皇的艺术效果。

两种风格在表现手法上存在明显差异。水墨画注重笔墨的韵味,追求“以形写形,以色貌色”的写实效果;而青绿山水则更强调色彩的装饰性,追求“青绿为质,金碧为文”的华丽效果。正如元代画家饶自然所言:“用重青绿者,三四分是墨,六七分是色。淡青绿者,六七分墨,二三分是色。”这生动地概括了两种风格在用色上的不同侧重。

然而,两种风格并非截然对立,而是相互影响、相互融合。如元代高克恭的《画春山晴雨》轴,既吸收了米家云山的技法,又融入了董源、李成的笔法,创造出一种既含蓄又绚丽的新风格。这种融合体现了中国山水画在发展过程中不断吸收、创新的特点。

两种风格背后的文化内涵也值得深思。水墨画往往与文人画联系在一起,体现了文人追求的淡泊名利、超然物外的生活态度;而青绿山水则更多地与宫廷画联系在一起,反映了皇家追求的富丽堂皇、雍容华贵的审美趣味。这两种风格的并存,恰恰反映了中国传统文化中儒释道思想的交融。

总的来说,《春山图》中的水墨与青绿两种风格,不仅展现了中国山水画在表现技法上的丰富多样性,也反映了中国传统文化中对自然、对人生的深刻思考。它们共同构成了中国山水画的美学体系,为后世画家提供了丰富的创作灵感和艺术滋养。