中医舌诊与脉诊结合的临床意义

发布时间:2024-09-19

中医诊断的核心在于“望、闻、问、切”四诊合参,其中舌诊与脉诊的结合尤为重要。这种结合不仅体现了中医的整体观念,更是提高诊断准确性、制定个性化治疗方案的关键。

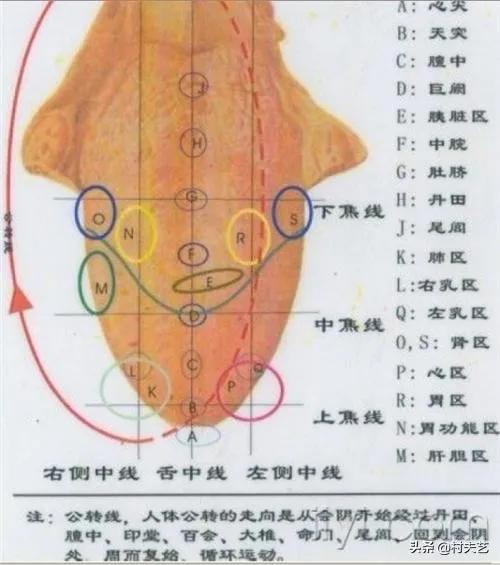

舌诊是通过观察舌头的状态来推断人体健康状况的方法。中医认为,舌头是脏腑功能的外部反映,特别是与心、脾、胃等脏腑关系密切。正常舌象应为淡红色,润泽而富有弹性,舌苔薄白且均匀。通过观察舌质的颜色、形状、湿润度和弹性,以及舌苔的颜色、厚度、干湿和腻滑等,可以反映体内气血的盛衰、津液的盈亏以及脏腑的虚实。

脉诊则是通过触摸手腕桡动脉的搏动,观察脉象的细微变化来判断人体生理状态和疾病情况。中医将脉象分为二十八种,每种都有特定的含义和对应的病症。例如,浮脉多主表证,沉脉多主里证,迟脉多主寒证,数脉多主热证等。脉诊的操作相对简单,但要求医生具备丰富的经验和敏锐的洞察力。

舌诊与脉诊的结合使用,可以相互印证,提高诊断的准确性。正如《辨舌指南》所言:“舌诊与脉诊是辨证的主要依据,所谓的辩证,就是从许多实际问题中概括起来的原则,是认识客观事物的方法,它必须与各种具体疾病结合起来才有真正的意义。”例如,在诊断感冒时,如果出现脉浮、舌苔薄白,两者主证相符,即可确定为感冒。进一步区分风寒或风热感冒时,脉象与舌象的变化也会有所不同。

然而,有时也会出现脉象与舌象反映的主病不一致的情况。在这种情况下,需要结合其他症状进一步分析,决定取舍。例如,臌证病人可能出现脉弦、舌苔光绛无苔的情况,这需要医生综合判断,舍去不符合实际情况的舌象,而取脉象进行治疗。

随着现代医学的发展,中医诊断也面临着新的机遇和挑战。一方面,中医诊断的独特方法和精准性受到越来越多的认可;另一方面,中医诊断的标准化和规范化亟待加强。目前,许多医院和诊所都开设了中医科或中医门诊,为患者提供中医诊断和治疗服务。同时,中医诊断也逐渐融入现代医学体系,成为多学科交叉融合的重要领域之一。

总的来说,中医舌诊与脉诊的结合使用,体现了中医“整体观念”和“辨证施治”的核心理念。通过这种结合,医生可以更全面地了解患者的病情和病势,为制定个性化治疗方案提供有力依据。在未来的发展中,我们需要不断推动中医诊断的现代化和国际化进程,让中医诊断更好地服务于人类健康事业。