班氏三兄妹:千年传颂的传奇人物

发布时间:2024-09-16

建武三十年(54年),正在洛阳求学的青年

班固

收到一个噩耗:他的父亲班彪在担任望都(今属河北保定)太守期间去世。

年仅23岁的班固非常悲痛,感到自己失去了依靠,于是辞别洛阳太学,回到家乡为父亲守孝。

班固详细阅读了父亲留下的《续太史公书》,在惊叹父亲用尽半生心血续写汉史的精辟见解之外,还发现许多地方没有详细描述。

他决心钻研修史,完成父亲班彪的愿望。

从那时起,他日夜闭门读书,然而,麻烦却找上门来。

有人向汉明帝刘庄告发班固在家私自撰写汉朝历史。

刘庄立即下诏指示班固所在的郡守将其逮捕送至京兆狱,并没收了他家的书稿。

班固莫名其妙地被关押进了大牢。

班固莫名其妙地被关押进了大牢。

此时,班固那位日后名震西域的弟弟班超还是个无名之辈,听到消息,担心哥哥在严刑拷问下含冤受辱,他急忙赶到京城,上书求见皇帝。

刘庄召见了他,班超详细解释了班固修史的初衷,同时郡守也送来了班固的书稿。

刘庄一看,不得了。

剧情大逆转。

刘庄自幼通读《春秋》,治国有方,十分爱才。

听完班超的解释后,刘庄对班固的修史宗旨深表认同,阅读书稿后更是赞赏班固的历史学识和文采。

于是,刘庄任命班固为兰台令史,负责当朝历史的修撰工作。

在此期间,班固完成了《世祖本纪》《列传》《载记》(后被收入《东观汉记》)。

刘庄深感班固才华横溢,遂下旨让他把家中未完成的史书继续写下去,这便是我国第一部纪传体断代史——《汉书》。

班固,章学诚评价他为“整齐一代之书,文赡事详,要非后世史官所能及”

。

班固,章学诚评价他为“整齐一代之书,文赡事详,要非后世史官所能及”

。

他的成就源于家庭传承的史学、文学修养。

扶风班氏以其智商和实事求是的精神,在汉代留下了浓墨重彩的一笔。

班氏起源

根据《汉书·叙传》记载,班固自述先祖为楚国令尹子文。

子文生下来被弃野外,被老虎哺育成人,因此有了“班”姓。

秦灭楚后,子文的后裔迁居晋、代之间,这种起源故事颇为奇幻。

但学者认为,依据《春秋左传注·宣公四年》记载,子文儿子的“班”字未被延续,这种说法可能是后人的附会。

秦汉时期,伪托先祖之风盛行。

例如《汉书·王莽传》记载王莽自称“王氏虞帝之后也”,《汉书·扬雄传》记录扬雄称“其先出自有周伯侨”。

从班氏七世祖班壹到高祖班回,是班氏家族逐渐富强和入仕的过程。

从班壹开始,班氏迁居楼烦(今山西西北部),在泥阳(今甘肃宁县)建祖庙,靠经营畜牧业发家,成为货殖高手。

班壹的儿子班孺因行侠仗义,多受称颂。

班孺的儿子班长步入仕途,官至上谷太守。

班长的子孙班回成为长子(今山西长治)县令。

班回之子班况,有四名子女,其家族因而为后世留名。

飞黄腾达

班氏一族的腾达绕不开汉成帝刘骜的宠妃

班婕妤

。

当时班氏显赫至极,光禄大夫谷永在上疏中提到“建始、河平之际,许、班之贵...女宠至极,不可尚矣。” 班婕妤的父亲班况因孝廉被荐任官,政绩卓著,升迁至上河农都尉,后任左曹越骑校尉。

班婕妤是真名已不可考的传奇女子,初入宫为“少使”,因美貌和才情倍受汉成帝宠爱。

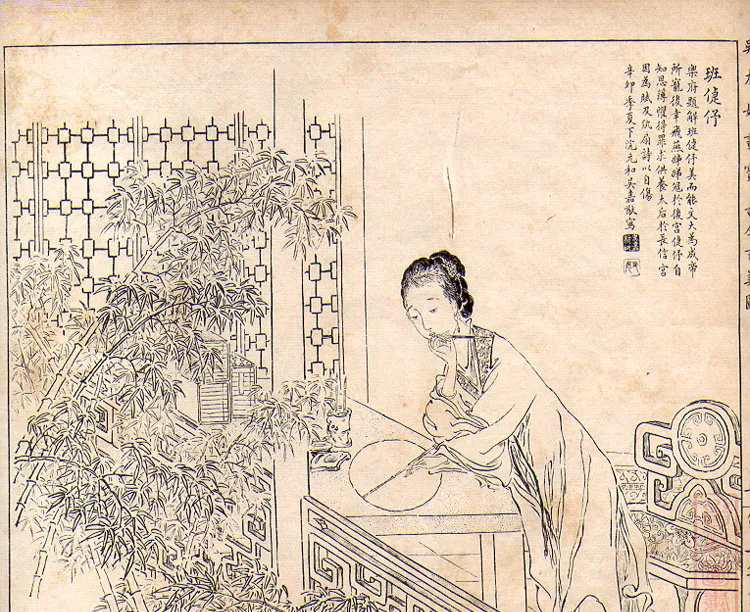

▲班婕(倢)妤(伃),[清]吴友如绘。

▲班婕(倢)妤(伃),[清]吴友如绘。

图源:首都图书馆古籍插图库 热恋期间,汉成帝曾想与班婕妤同车出游,她推辞说:“古画中贤君身边坐的是名臣,亡国之君身边才有受宠女。

因此不愿同车。”汉成帝听后称赞她。

太后王政君也闻讯,对她大加赞赏,称她为“今有班婕妤”。

然而帝王钟情短暂,随着赵飞燕姐妹入宫,班婕妤失宠,并被诬陷“挟媚道,祝诅后宫”。

审问时班婕妤冷静,只说:“善良尚未得福,为何做邪事?鬼神若无知,祷告也无用。”汉成帝再次被她折服,赐百两黄金安慰。

班婕妤请求侍奉太后,避开宫廷争斗。

在长信宫中,她郁闷无处发泄,写下汉赋**《自悼赋》

、五言诗

《怨歌行》**,抒发宫中女子的悲惨和哀伤。

惟人生兮一世,忽一过兮若浮。

已独享兮高明,处生民兮极休。

勉虞精兮极乐,与福禄兮无期。

——班婕妤《自悼赋》(节选) 班婕妤的短赋和五言诗具有革新意义,影响了班氏家庭的文学传统和现实主义精神。

班伯、班斿和班稚三位兄弟皆为人才,班稚即班固的祖父。

班伯在地方治理方面有才,班斿曾与刘向一起校书,并将中秘藏书的副本带回家,为后来的班彪提供了丰富资料。

最小的弟弟班稚,与王莽友好,但因反对谶纬之学,被王莽弹劾,被迫退出仕途。

班稚闭户闲居,其仕途观念亦影响了班彪。

修史之志

班彪

自幼好学,随父亲游学长安,与刘向、刘歆等许多大儒有交往,对他的学术思想影响深远。

曾参予三辅大乱时,班彪离开长安到天水投奔隗嚣,但因两人政治看法不同而离开。

班彪后与窦融成为朋友,支持刘秀统一天下,曾参与朝廷相关讨论,受到刘秀赏识,却辞官返乡专心写史。

班彪觉得《太史公书》未完整续写,决定编写**《续太史公书》**(《史记后传》),耗时十年完成。

尽管该书已散佚,其思想和风格在班固《汉书》中有体现。

王充评价“班叔皮(班彪)续《太史公书》...仆亦不任厕技于彼列,故密尔自娱于斯文。”这充分说明班彪续书的高水平。

一代良史

班固,天资聪颖,小学时就能诵读诗文,13岁时王充见他时称其为“此儿必记汉事”。

长大后,博览古籍,“九流百家之言,无不穷究”。

他因父亲之死修史,因祸得福,被任命为兰台令史,开始编修《汉书》。

任内班固深得皇帝宠爱,多次被召入宫读书并呈上赋颂,朝廷有大事商议时,班固参加论辩,受到恩宠。

任内班固深得皇帝宠爱,多次被召入宫读书并呈上赋颂,朝廷有大事商议时,班固参加论辩,受到恩宠。

遇谗言“讥以无功”,他写了篇文章回应:“斯所谓见势利之华,暗道德之实...仆亦不任厕技于彼列”。

尽管如此,班固仍感慨如东方朔、扬雄,认为自己生不逢时。

班固因母亲病逝辞官,永元初年(89年)随大将军窦宪西征匈奴,参与军务谋划。

班固关心西域事务,跟随窦宪出征,写下《封燕然山铭》《窦将军北征颂》,赞颂窦宪功绩。

班固关心西域事务,跟随窦宪出征,写下《封燕然山铭》《窦将军北征颂》,赞颂窦宪功绩。

窦宪败退后,班固因家奴惹祸,被洛阳令种兢捕关,死于狱中,年仅61岁。

班固不仅史学成就高,在文学上也有贡献,尤其是汉赋,如《幽通赋》《两都赋》《终南山赋》。

他倡导“史以致用”,总结经验供后人借鉴,提升史书编撰水平,体现班氏家族实事求是的精神。

投笔从戎

无名小辈班超因救兄心切,上书皇帝引起注意,任命为兰台令史。

他志不在文书,永平十六年(73年)随窦固北征匈奴,投笔从戎,展开西域都护传奇一生,镇守西域31年,为汉室稳定作出巨大贡献。

面临匈奴威胁,班超凭智慧与勇气逐步收复西域南路国家,成为汉廷在西域的最高行政和军事长官。

永元三年(91年),任命为西域都护。

永元七年(95年),封为定远侯,史称“班定远”。

永元十二年(100年),思乡心切的班超上书请求归乡,妹妹班昭也上书请求。

永元十二年(100年),思乡心切的班超上书请求归乡,妹妹班昭也上书请求。

71岁的班超病逝,朝廷派人吊唁。

班超在西域的贡献无愧其初心之志。

王夫之评价:“古今未有奇智神勇而能此者。”

才女修史

班固、班超两兄弟文武皆备,名留青史。

他们的妹妹

班昭

,出嫁曹寿,博学高才。

丈夫早逝后她恪守礼节。

▲班昭,又称曹大家,[清]上官周绘。

▲班昭,又称曹大家,[清]上官周绘。

图源:首都图书馆古籍插图库 班固去世时,《汉书》未完,汉和帝召请班昭补完。

班昭也参与朝政,被称为“大家”,并封其子为关内侯,官至齐相。

班昭逝世时,皇太后哀悼,派使者监护治丧事宜。

班昭以才学成就和操守为班家增光添彩。

扶风班氏,自汉朝班况起,人才济济,既修史又平定边疆,实为罕见的家族。

参考文献:

[汉]班固:《汉书》,中华书局,2007年 [南朝宋]范晔:《后汉书》,中华书局,2007年 刘清扬:《诸班史迹考》,西北大学出版社,2018年 侯文学:《班固年表》,《南京师范大学文学院学报》,2015年第4期