《毛公鼎》铭文高清+释文

发布时间:2024-09-16

1843年,陕西岐山的一个普通村民在挖土时意外发现了一件青铜器。这件看似普通的青铜器,却成为了中国青铜器史上的一颗明珠——毛公鼎。

毛公鼎高53.8厘米,口径47.9厘米,重34.5公斤。它圆形的鼎身,两只立耳,深腹外鼓,三只蹄足,口沿装饰着环带状的重环纹。造型端庄稳重,饰纹简洁有力,古雅朴素。但真正让毛公鼎名垂青史的,是它腹内那长达497字的铭文。

这篇铭文被誉为“抵得一篇尚书”,是西周晚期一篇完整的册命书。它记载了周宣王时期,周王命毛公处理国家大小事务,并赐予他诸多器物。铭文不仅详细描述了周王对毛公的册命,还反映了西周晚期的政治、经济和社会状况,具有极高的史料价值。

毛公鼎的出土,引起了收藏界的轰动。它先后被多位收藏家珍藏,其中包括著名的金石学家陈介祺。陈介祺对毛公鼎进行了深入研究,并写成了《毛公鼎释文》。然而,毛公鼎的命运并非一帆风顺。在清朝末年和民国时期,它几经辗转,甚至险些落入日本人之手。

抗日战争爆发后,毛公鼎被收藏家叶恭绰秘密转移到上海。为了保护这件国宝,叶恭绰的侄子叶公超甚至不惜以身犯险,被日本宪兵逮捕。最终,叶公超以声东击西之计,成功将毛公鼎运出上海,辗转至香港,再交还给叶恭绰。这段惊心动魄的经历,充分体现了中国人对文化遗产的珍视和保护。

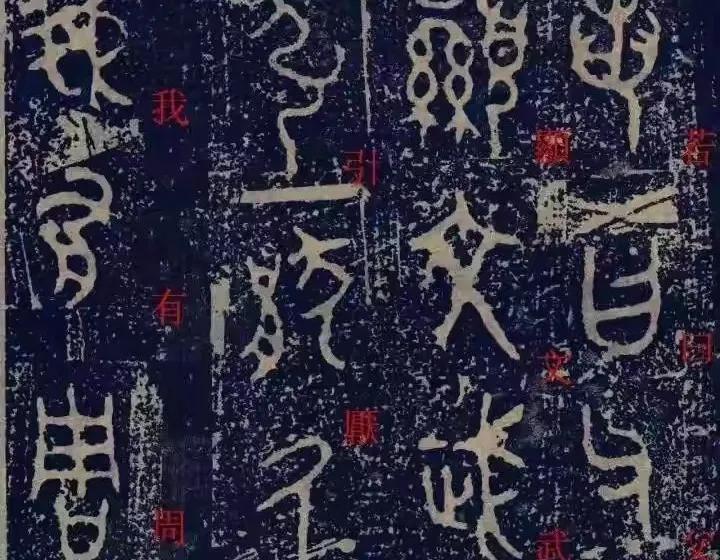

毛公鼎的铭文不仅是重要的历史文献,其书法艺术价值同样不可小觑。它代表了西周晚期金文书法的最高成就,字体端庄稳重,笔法圆润流畅,结构严谨而不失灵动。正如清代书法家李瑞清所言:“毛公鼎为周庙堂文字,其文则尚书也,学书不学毛公鼎,犹儒生不读尚书也。”

如今,毛公鼎收藏于台北故宫博物院,成为了镇馆之宝。它不仅是一件珍贵的文物,更是中华文明源远流长的见证。通过这件青铜器,我们得以窥见三千年前西周王朝的风貌,感受那个时代的政治智慧和文化魅力。毛公鼎的故事,不仅是一部青铜器的传奇,更是一部中华文明的缩影。