看看恩师杨昌济如何评价一代伟人毛泽东!

发布时间:2024-09-19

1913年春天,20岁的毛泽东以第一名的成绩考入湖南公立第四师范。次年,第四师范合并到第一师范,毛泽东被编入第八班。在这所被誉为“湖南亚高学府”的学校里,毛泽东度过了五年半的青春时光,这段经历对他的一生产生了深远的影响。

在众多老师中,杨昌济对毛泽东的影响最为深远。杨昌济,号怀中,是一位从英国归来的留学生。他不仅学识渊博,更有着高尚的人格和坚定的信念。毛泽东曾回忆道:“给我印象最深的老师是杨昌济,他是一位从英国回来的留学生,我后来同他的生活有密切的联系。”

杨昌济对毛泽东的评价极高。他在日记中写道:“余因以农家多出异才,引曾涤生、梁任公之例以勉之。”杨昌济期望毛泽东能像曾国藩、梁启超一样出类拔萃。这种期望无疑给了毛泽东极大的鼓舞和动力。

在杨昌济的影响下,毛泽东开始深入研究伦理学。他阅读了蔡元培翻译的《伦理学原理》,并写下了长达1.2万余字的批注。这些批注不仅展现了毛泽东对伦理学的深刻理解,更反映了他独特的读书方法和思考方式。正如李锐先生所言:“他不是被动地接受书中的观点,而是一面读一面想,遇到他以为能够赞同的观点,就表示接受,有时还加以发挥或大做文章;遇到他不能同意的观点,就提出自己的意见来。”

毛泽东在湖南第一师范的学习经历,不仅打下了深厚的学问基础,更重要的是,他开始形成自己的思想方法和政治见解。他关注社会现实,关心国家命运。1911年,毛泽东从东山小学来到长沙,第一次见到报纸。从此,他养成了读报的习惯,通过报纸了解国际和国内形势的发展变化。

1918年4月14日,毛泽东与蔡和森等人发起成立了新民学会。这个组织的宗旨是“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”。新民学会的成立,标志着毛泽东开始从个人思考转向集体行动,从书本学习转向社会实践。

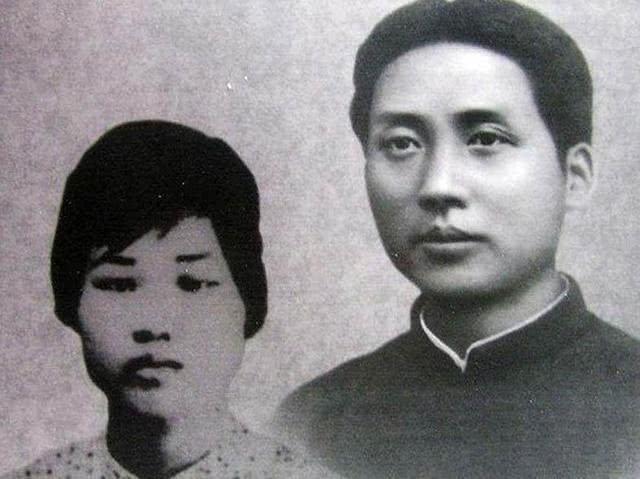

杨昌济不仅是毛泽东的老师,后来还成为了他的岳父。1918年,杨昌济带着毛泽东和女儿杨开慧去北京,并推荐毛泽东到北大图书馆担任管理员。这段经历为毛泽东打开了新的视野,使他有机会接触到更多的新思想。

1920年,杨昌济因病去世。在北大为杨昌济举行的追悼会上,毛泽东庄重地宣读了《治丧辞》,读到悲痛处,他不禁泪如泉涌。这不仅体现了毛泽东对恩师的深厚感情,更彰显了杨昌济对毛泽东一生的深远影响。

毛泽东后来在美国著名记者斯诺的谈话中称,杨昌济是对他影响最大的老师。这种影响不仅体现在知识的传授上,更体现在人格的塑造和思想的启迪上。杨昌济的教育理念和人格魅力,为毛泽东后来成为一代伟人奠定了坚实的基础。