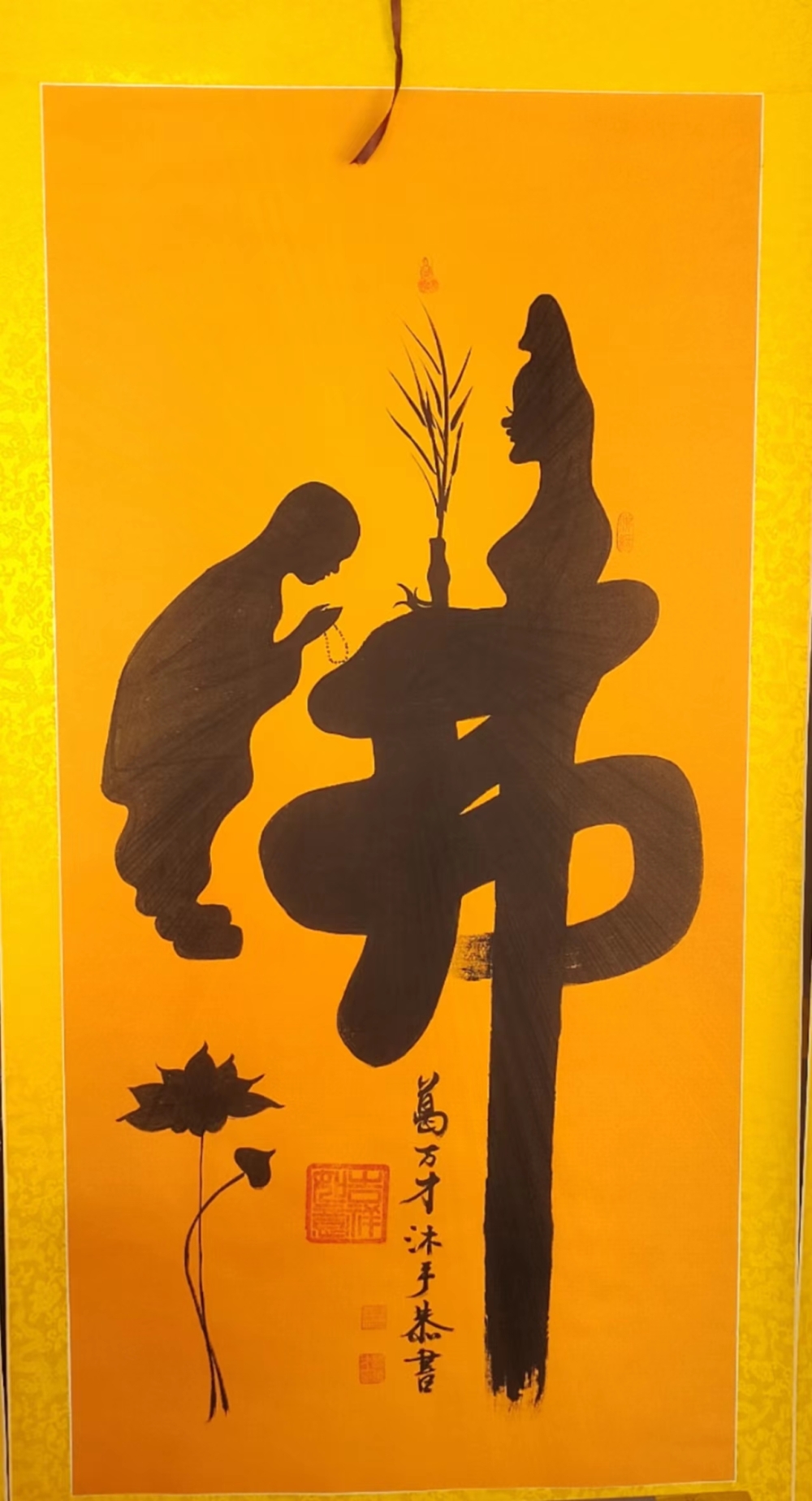

佛教菩萨——弥勒佛,弥勒佛为什么称为弥勒菩萨?布袋和尚是谁?

发布时间:2024-09-16

弥勒佛与弥勒菩萨,这两个看似矛盾的称呼,实际上揭示了佛教信仰在中国本土化过程中的一段有趣历史。

弥勒,梵文Maitreya的音译,意为“慈氏”。在佛教经典中,弥勒既是菩萨,又是未来佛。作为菩萨,弥勒现住兜率天,为天人说法;作为未来佛,弥勒将在释迦牟尼佛涅槃后五十六亿七千万年下生人间,在龙华树下成佛,度化众生。

这种双重身份源于佛教经典的记载。《弥勒上生经》描述了弥勒菩萨在兜率天的修行,而《弥勒下生经》则讲述了弥勒成佛度众的场景。这种“上生”与“下生”的信仰,构成了弥勒信仰的核心。

然而,弥勒信仰在中国的传播并非一帆风顺。隋唐时期,弥勒信仰与阿弥陀佛的西方净土信仰曾有过激烈的竞争。随着民间利用弥勒下生预言发动起义,朝廷开始打压弥勒信仰。到了明清时期,弥勒信仰逐渐式微,让位于弥陀净土信仰。

就在弥勒信仰似乎要在中国消亡之际,一个名叫契此的僧人出现了。契此,后人尊称为布袋和尚,以其大腹便便、笑口常开的形象,成为了弥勒菩萨在中国的化身。

布袋和尚的传说始于五代,盛于宋代。据《宋高僧传》记载,契此“形裁腲脮,蹙頞皤腹,言语无恒,寝卧随处。”他常背负一只布袋,四处化缘,见物则乞,醯酱鱼葅皆入口,又分少许食物放入布袋中。这种随性自在的生活方式,与弥勒菩萨“大肚能容,容天下难容之事;笑口常开,笑世上可笑之人”的形象不谋而合。

契此圆寂前留下的偈语:“弥勒真弥勒,化身千百亿,时时示时人,时人自不识”,更被后人解读为他就是弥勒菩萨的化身。从此,布袋和尚的形象逐渐取代了传统的弥勒菩萨像,成为了中国人心中弥勒的代表。

这种变化反映了佛教在中国本土化的过程。弥勒从一个遥远的未来佛,变成了一个亲切可感的“笑佛”。他的形象不再是庄严神圣的菩萨,而是一个和蔼可亲、笑口常开的胖和尚。这种转变不仅让弥勒信仰更加贴近普通百姓,也赋予了它新的内涵。

在中国传统文化中,“大肚能容”象征着宽容大度,“笑口常开”则代表着乐观豁达。布袋和尚的形象,正是这种文化精神的体现。它不仅是一种宗教信仰,更是一种生活态度和处世哲学。

今天,当我们走进寺院,看到那尊袒胸露腹、笑迎天下的弥勒佛像时,我们看到的不仅是佛教的慈悲精神,更是中国文化包容、乐观的特质。弥勒佛与弥勒菩萨的称呼之别,正是这种文化融合的生动写照。