历朝历代中医药著作简介—唐朝时期(20)

发布时间:2024-09-16

唐朝是中国中医药发展的一个重要时期。在这一时期,不仅出现了世界上第一部由国家政府颁行的药典《新修本草》,还诞生了被誉为“东方医学圣典”的《千金要方》和《千金翼方》。

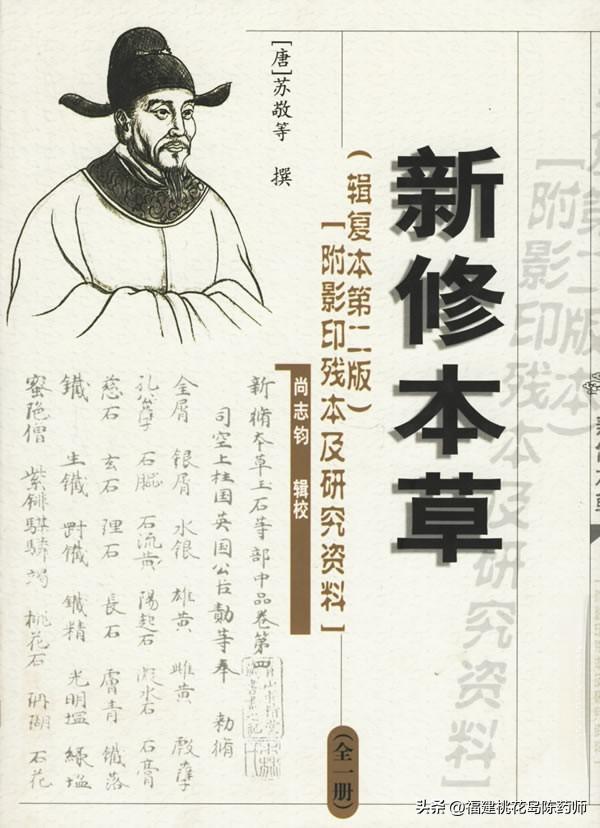

《新修本草》的编撰始于唐高宗显庆四年(659年),由苏敬等20余位专家集体完成。这部著作共54卷,收录药物844种,不仅详细描述了各种药物的性味、功效、主治,还附有精美的药物图谱。《新修本草》的问世,标志着中国药物学进入了新的发展阶段,其科学性和实用性远远超过了之前的本草著作。值得一提的是,《新修本草》比欧洲最早的政府药典早了近800年,充分体现了唐朝在医药领域的先进性。

与《新修本草》相比,孙思邈的《千金要方》和《千金翼方》则更多地体现了中医临床实践的智慧。孙思邈,这位被誉为“药王”的医学大家,毕生致力于医学研究和实践。他的这两部著作共60卷,收录了近8000个药方,内容涵盖了内、外、妇、儿、五官等各个医学领域。孙思邈在书中不仅详细阐述了各种疾病的诊断和治疗方法,还特别强调了预防医学的重要性,提出了“上医医未病之病,中医医欲病之病,下医医已病之病”的著名观点。

《千金要方》和《千金翼方》的另一个重要特点是将医学与儒、道、佛三家思想相结合。孙思邈在书中不仅讨论了医术,还涉及了养生、食疗、针灸等多个方面,体现了中医“整体观念”和“辨证论治”的核心思想。这两部著作不仅在中国医学史上占有重要地位,还对日本、朝鲜等周边国家的医学发展产生了深远影响。

唐朝中医药的发展并非孤立的。这一时期,唐朝政府高度重视医学教育和人才培养,设立了太医署等医疗机构,建立了系统的医学教育体系。同时,唐朝的对外开放政策也为中医药的发展注入了新的活力。来自印度、阿拉伯等地的医学知识和药物不断传入中国,丰富了中医药的内容。另一方面,中国的医学知识也通过遣唐使、僧侣等途径传播到日本、朝鲜等地,促进了东亚医学圈的形成。

总的来说,唐朝的中医药著作不仅代表了当时医学发展的最高成就,也为后世医学的发展奠定了坚实的基础。它们不仅是医学文献,更是中华文明的重要组成部分,体现了中国古代“天人合一”的哲学思想和“以人为本”的人文关怀。