《十二公民》不是一部合格的改编电影

发布时间:2024-09-02

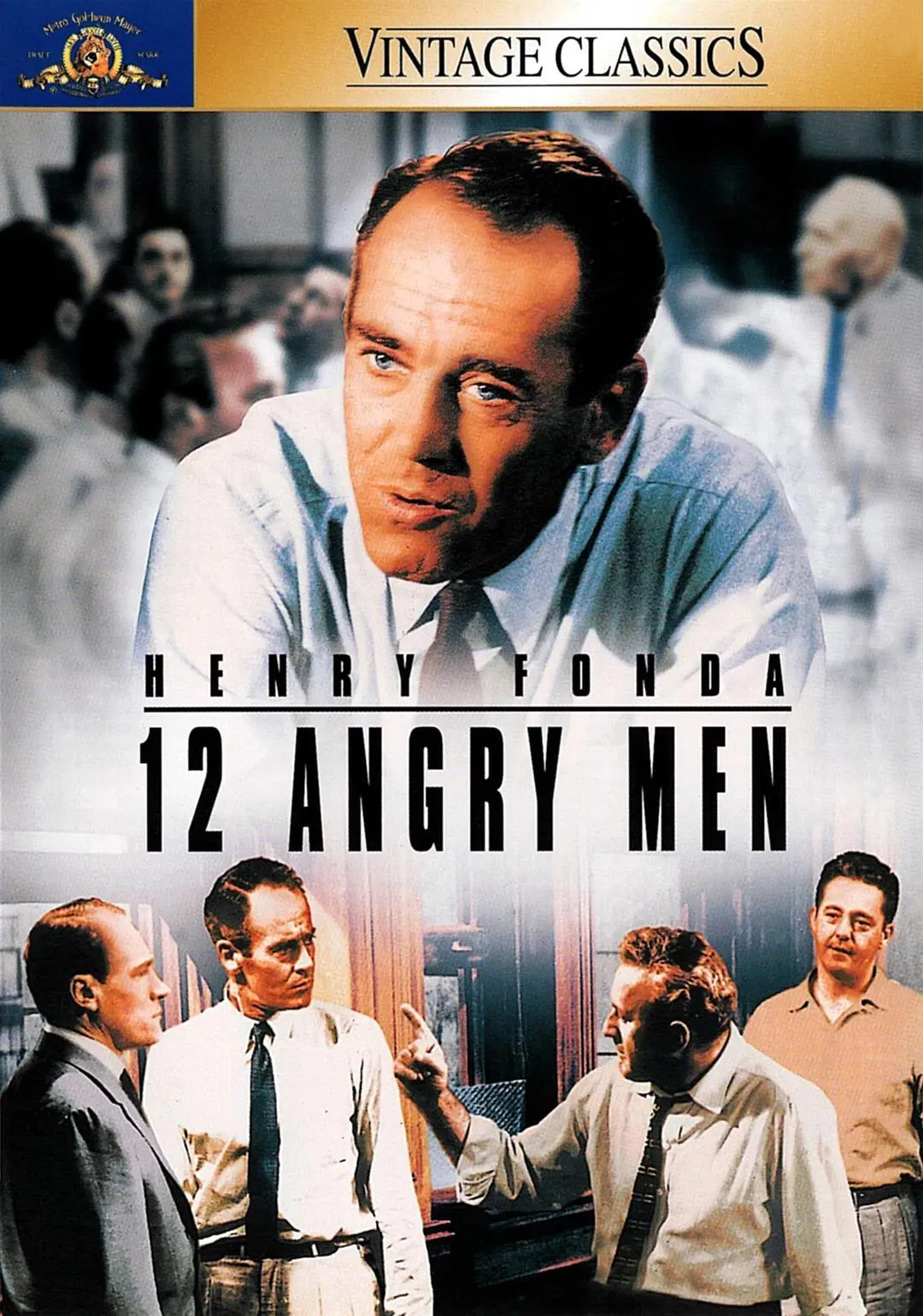

《十二公民》自上映以来,引发了广泛讨论。这部改编自好莱坞经典《十二怒汉》的影片,究竟是否算得上一部合格的改编作品?这个问题值得我们深入探讨。

《十二公民》在本土化改编方面做出了不少努力。导演徐昂将故事背景设定为一所政法大学的模拟法庭,巧妙地解决了中国没有陪审团制度的问题。影片中的12位陪审员来自社会不同阶层,包括出租车司机、房地产商人、急诊科医生等,这种设定更贴近中国社会现实。此外,影片还将案件背景改为“富二代弑父案”,这一改动不仅增加了故事的戏剧性,也巧妙地融入了中国社会的热点议题。

然而,这种改编也带来了一些问题。原版《十二怒汉》的核心在于探讨人性、正义和偏见,而《十二公民》在融入中国元素的同时,似乎过于强调社会问题的展示,反而淡化了原作的精神内核。例如,影片中频繁出现的地域歧视、仇富心理等话题,虽然反映了中国社会的某些现实,但也分散了观众对案件本身的注意力。

从艺术成就来看,《十二公民》无疑是成功的。影片集结了一批实力派演员,何冰、韩童生等人的精湛表演为影片增色不少。导演徐昂巧妙地运用了空间转换,从模拟法庭到学校仓库,这种设置既符合中国国情,又增加了影片的节奏感。影片的高潮部分,当8号陪审员(何冰饰演)拿出与案件中相同的弹簧刀时,那种戏剧张力几乎可以与原版媲美。

然而,作为一部改编作品,《十二公民》也存在一些不足。例如,影片在处理某些细节时显得过于刻意,如10号陪审员对河南人的歧视,这种处理虽然反映了社会现实,但也显得有些生硬。此外,影片在结尾揭示8号陪审员的真实身份为检察官,这一设定虽然增加了戏剧性,但也引发了观众对“模拟法庭”真实性的质疑。

总的来说,《十二公民》是一部值得一看的影片。它在本土化改编方面做出了有益尝试,成功地将一个西方经典故事与中国社会现实相结合。然而,作为一部改编作品,它在保留原作精神内核方面还有提升空间。《十二公民》的成功之处在于它引发的讨论,无论是关于法律正义,还是关于中国社会问题,这些讨论都具有重要的现实意义。但同时,我们也应该认识到,一部优秀的改编作品,不仅要在形式上符合本土文化,更要在精神上忠实于原作的核心价值。

《十二公民》的争议恰恰反映了中国电影在改编外国经典时面临的挑战。它提醒我们,在追求本土化的同时,也要尊重原作的精神内核。只有这样,才能创作出真正优秀的改编作品,而不是仅仅停留在表面的“中国化”。