40年前,香港歌星为什么要抢着翻唱日本歌曲?

发布时间:2024-09-02

20世纪80年代,香港乐坛掀起了一股翻唱日本歌曲的热潮。从谭咏麟到张国荣,从梅艳芳到林忆莲,几乎每一位当红歌手都曾翻唱过日本歌曲。这种现象并非偶然,而是有着深刻的历史背景和文化原因。

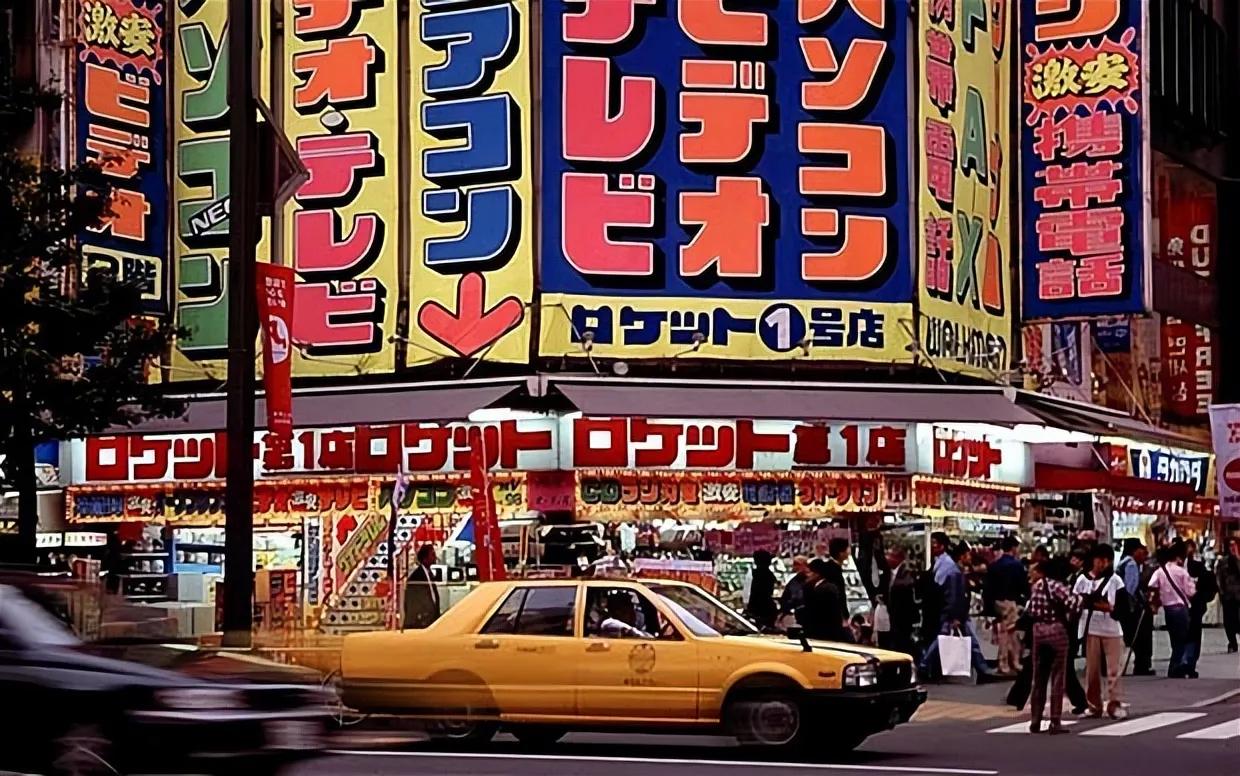

日本音乐对香港的影响可以追溯到20世纪70年代。当时,香港电视台开始大量引进日本电视剧,如《青春火花》、《柔道龙虎榜》等,为香港观众打开了了解日本文化的一扇窗。随着日剧的流行,日本流行音乐也开始进入香港市场。1982年和1983年,五轮真弓、谷村新司等日本歌手的唱片在香港获得了金唱片或白金唱片的销量认证,标志着日本流行音乐在香港的崛起。

到了80年代中期,日本流行音乐在香港达到了全盛时期。中森明菜、松田圣子等日本偶像歌手在香港拥有大量粉丝。1989年,中森明菜有7张专辑作品获得香港IFPI的金唱片或白金唱片认证,成为当时在香港最受欢迎的日本歌手。除了唱片销量,香港电视台还会转播日本的大型音乐节目,如每年除夕的《红白歌唱大赛》,这些节目在香港也拥有很高的收视率。

那么,为什么日本流行音乐会在香港如此受欢迎呢?主要原因有二:一是新鲜感,二是偶像文化。在80年代初,香港乐坛的代表性女歌手如徐小凤、甄妮等,主要以唱功而非视觉形象取胜,年龄也相对成熟。相比之下,日本的偶像歌手如中森明菜、近藤真彦等,以年轻、青春的形象出道,为香港乐坛带来了全新的视觉冲击。此外,日本流行音乐在音乐风格上也更加多元,吸收了欧美摇滚、电子音乐等元素,与当时香港流行的传统中国风歌曲形成鲜明对比。

面对这种市场需求,香港唱片公司纷纷购买日本歌曲的版权,重新填词后让本地歌手翻唱。这种做法既节省了创作成本,又能快速推出符合市场口味的作品。据已故制作人黎小田回忆:“那时候流行改编日本歌,张国荣、谭咏麟也一样。陈淑芬跟日本大洋公司有联系,拿版权容易。我们听了一些日本歌觉得好,就改编为广东歌。”

然而,这种大量翻唱日本歌曲的做法也给香港乐坛带来了一些负面影响。一方面,它挤压了本地原创音乐的空间,导致一些有才华的创作人难以脱颖而出。另一方面,过度依赖翻唱也使得香港乐坛在一段时间内缺乏鲜明的本土特色。正如音乐人黄霑在2003年去世前所说:“其实人间尽耳聋。”这句话既表达了他对香港乐坛现状的失望,也反映了他对音乐创作的执着追求。

尽管如此,我们也不能完全否定翻唱行为的价值。事实上,许多经典的香港流行歌曲都是翻唱自日本歌曲,如张国荣的《风继续吹》、梅艳芳的《夕阳之歌》等。这些翻唱作品经过重新填词和演绎,往往能焕发出新的生命力,成为广为传唱的经典。

随着时间的推移,香港乐坛逐渐形成了自己的特色。原创音乐开始受到重视,一批优秀的创作人如黄霑、顾嘉辉等脱颖而出。同时,香港音乐也吸收了日本音乐的精华,形成了独特的粤语流行音乐风格。这种融合不仅丰富了香港的音乐文化,也为整个华语乐坛注入了新的活力。

回顾这段历史,我们可以看到,音乐文化的交流与融合是推动艺术创新的重要动力。日本音乐对香港的影响,既带来了挑战,也创造了机遇。它不仅丰富了香港的音乐文化,也为香港乐坛的国际化发展奠定了基础。今天,当我们回望这段历史时,应该以开放包容的态度看待这种文化交流,既珍惜本土文化的独特性,也积极吸收外来文化的精华,共同推动音乐艺术的繁荣发展。