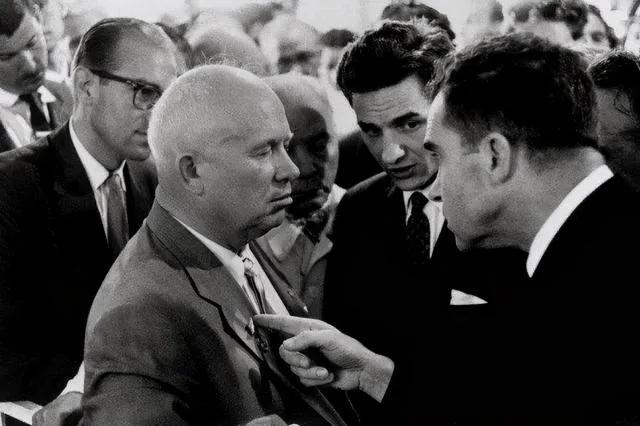

执政11年的赫鲁晓夫,有一次改变苏联国运的机会,为何失败了

发布时间:2024-09-03

1953年斯大林去世后,苏联面临着严重的经济和社会危机。农业产量停滞不前,人民生活水平低下,政治体制僵化。在这样的背景下,赫鲁晓夫上台执政,试图通过一系列改革来改变苏联的命运。

赫鲁晓夫改革旨在打破斯大林模式

赫鲁晓夫改革的核心目标是打破斯大林模式的束缚,推动苏联社会向前发展。他在1956年的苏共二十大上作“秘密报告”,揭露斯大林时期的暴行,开启了去斯大林化的过程。这一举动不仅震撼了苏联国内,也对整个社会主义阵营产生了深远影响。

多领域改革尝试未能根本解决问题

在经济领域,赫鲁晓夫试图通过提高农产品收购价格、开垦荒地、推广玉米种植等方式来振兴农业。同时,他还将部分中央直属企业下放给加盟共和国管理,试图提高工业效率。在政治领域,他废除了国家安全机关的审判特权,扩大了中央委员会的规模,试图减少权力过度集中的问题。

改革缺乏系统性且政策反复无常

然而,赫鲁晓夫的改革最终以失败告终。失败的原因主要有以下几点:

首先,改革缺乏系统的理论指导和整体规划。赫鲁晓夫往往根据个人意志制定政策,缺乏长远的战略考量。

其次,改革措施缺乏连贯性和稳定性。例如,在农业政策上,赫鲁晓夫先是大力推广玉米种植,后又不得不承认这一政策的失败。这种反复无常的做法严重损害了政策的可信度。

再次,赫鲁晓夫个人的性格缺陷也影响了改革的成效。他冲动易怒,缺乏耐心和细致的规划能力,这导致许多改革措施难以得到有效执行。

改革失败加剧苏联体制弊端

赫鲁晓夫改革的失败,不仅未能解决苏联面临的问题,反而加剧了体制的弊端。改革的失败使得苏联错过了一个重要的发展机遇期,为后来的停滞和最终的解体埋下了隐患。

赫鲁晓夫的下台标志着苏联改革的第一次尝试宣告失败。此后,苏联虽然在勃列日涅夫时期实现了短暂的繁荣,但始终未能从根本上解决体制问题。直到戈尔巴乔夫时期,苏联才再次启动大规模改革,但为时已晚,最终导致了苏联的解体。

赫鲁晓夫改革的失败,不仅是苏联历史上的一个重要转折点,也为其他国家的改革提供了宝贵的经验教训。它告诉我们,改革必须建立在坚实的理论基础之上,需要有长远的战略规划,同时要保持政策的连贯性和稳定性。只有这样,改革才能真正推动国家和社会的进步。