细数现代军衔等级、名称由何而来?这些你都知道吗?

发布时间:2024-09-18

军衔,这个看似简单的称号背后,蕴含着丰富的历史和文化内涵。从最初的雇佣军指挥官到现代军队的等级制度,军衔的演变反映了军事组织和社会结构的变迁。

军衔制度的起源可以追溯到15-16世纪的意大利和法国。 当时,随着资本主义萌芽的出现,雇佣军成为国家的主要军事力量。这些非贵族出身的指挥官迫切需要一种与军职相对应的阶位称号,以保障自己的社会地位和待遇。这种需求推动了军衔制度的诞生,它将军队职务与军衔等级相对应,形成了两大体系。

在中国,军衔制度的引入相对较晚。 1904年,清政府开始推行西欧式军衔制 ,经过六年的努力,于1910年形成了完整的军衔体系。这个体系分为三等九级,从上等第一级的正都统到下等第三级的协军校。值得注意的是, 1909年还增设了“大将军”和“将军”两个荣誉头衔。

民国时期,军衔制度经历了多次变革。1912年,南京临时政府废除了清朝的军衔制度,重新颁布了新的军衔制。这个时期军衔制度的演变可以用“起起伏伏,变来变去”来形容,但总体上逐渐走向健全和完善。

到了 1935年,国民党政府对军衔进行了修订,形成了六等十八级的军衔体系。 其中最引人注目的是增设了“特级上将”这一最高军衔,仅授予给陆海空三军的最高军事长官。蒋介石是唯一获得这一军衔的人。

新中国成立后,军衔制度也经历了起伏。1955年,中国人民解放军开始全面实行军衔制度,基本仿照苏联军衔制度进行设定。然而, 1965年军衔制度被取消,直到1984年才重新恢复。

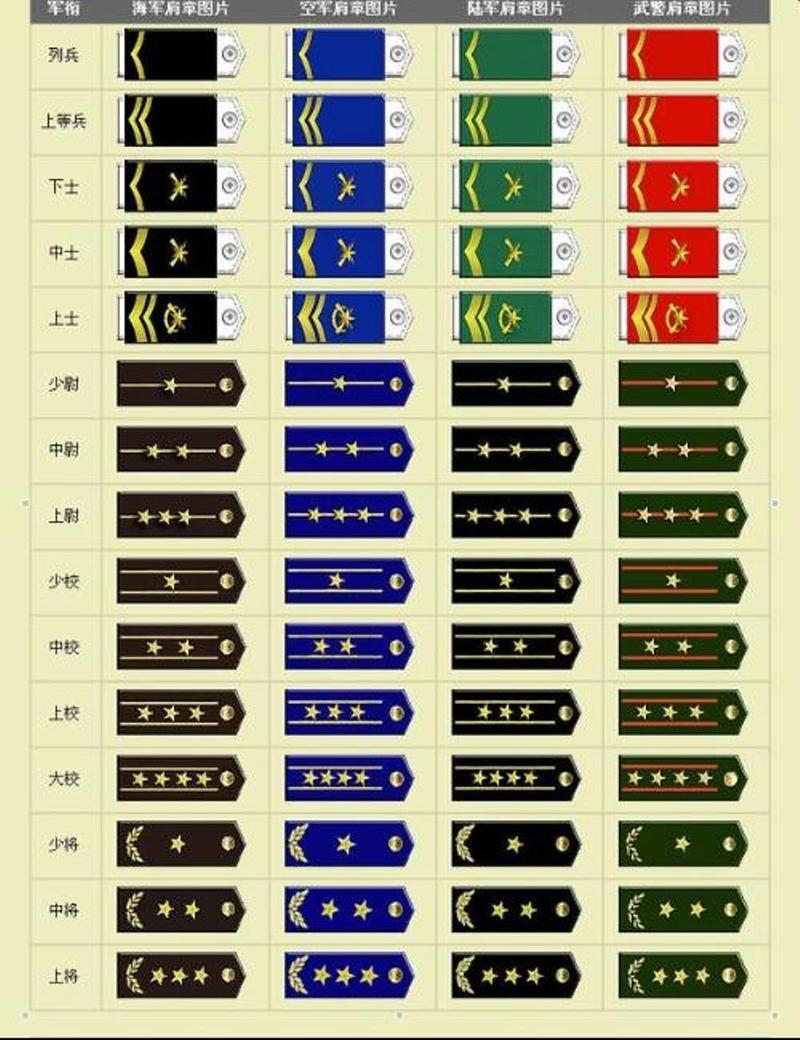

现代军衔等级的设置遵循一定的原则。 通常包括将官、校官、尉官、士官和士兵几个等级。每个等级又细分为几个级别,如将官分为上将、中将、少将等。这种分级体系不仅便于管理,也体现了军人的地位和荣誉。

值得注意的是,不同国家的军衔制度存在差异。例如, 苏联军衔里没有准将和大校 ,而中国则设置了大校军衔,以适应正师职军官数量较多的实际情况。

军衔制度的演变反映了军事组织和社会结构的变迁。从最初的雇佣军指挥官到现代军队的等级制度,军衔不仅是一种荣誉称号,更是军队管理和指挥的重要工具。了解军衔制度的历史和现状,有助于我们更好地理解军队的组织结构和运作机制。