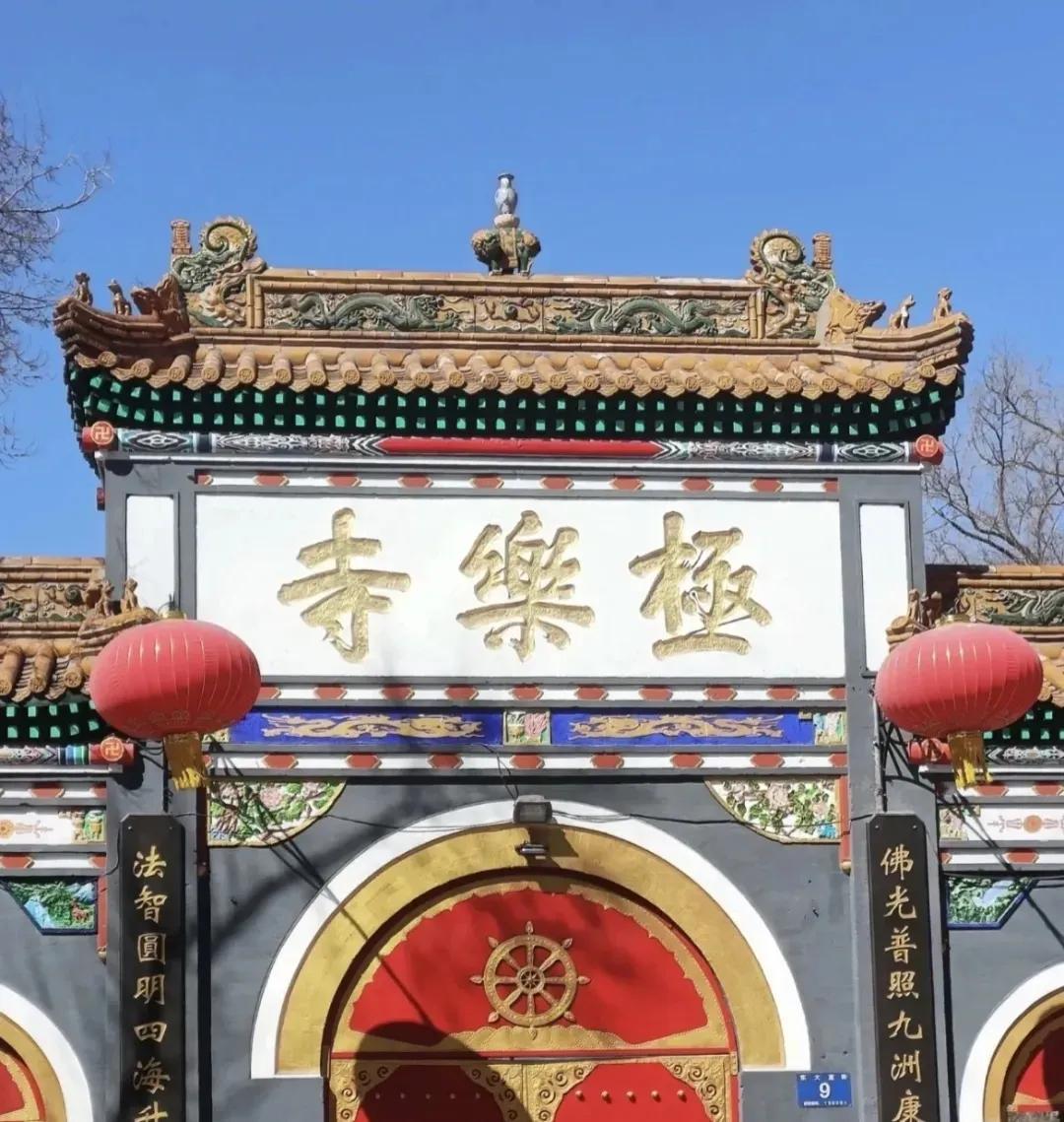

东北四大寺庙—哈尔滨极乐寺

发布时间:2024-09-15

哈尔滨极乐寺,这座始建于1923年的佛教寺院,不仅是东北三省四大著名佛教寺院之一,更是哈尔滨市重要的文化遗产和精神地标。它见证了哈尔滨近百年来的沧桑巨变,也成为了连接传统与现代的纽带。

极乐寺的兴建有着深厚的历史背景。20世纪初,随着中东铁路的修建,哈尔滨成为多国侨民聚集地,各种宗教建筑拔地而起。为了平衡洋教堂的影响力,当地信众呼吁建立一座佛寺。1921年,由中东铁路稽察局局长陈飞青首倡,极乐寺的建设正式提上日程。1923年6月17日,极乐寺工程动工,1924年10月26日建成开光。

极乐寺的建筑布局体现了中国传统寺院的特色。寺院座北朝南,主要建筑沿中轴线分布,包括山门、天王殿、大雄宝殿和三圣殿等。其中,大雄宝殿是全寺最大的殿堂,供奉释迦牟尼佛。东院内建有著名的七级浮屠塔,高29.7米,是极乐寺的标志性建筑之一。整个寺院占地53500平方米,建筑面积3000平方米,分为正院、东跨院、西跨院和塔院四部分。

作为东北佛教文化的重镇,极乐寺在推动佛教文化传播方面发挥了重要作用。1924年,极乐寺创办了佛学院,培养了大批僧才。1925年,哈尔滨佛教总会成立,设于极乐寺内。1935年,哈尔滨佛教总会改称滨江省佛教总会,继续在极乐寺办公。这些举措不仅促进了佛教文化的传承,也为哈尔滨乃至东北地区的宗教文化交流搭建了平台。

极乐寺对当地社会的影响是多方面的。首先,它成为了重要的文化活动场所。每年农历四月初八、十八、二十八的庆佛日,极乐寺都会举行盛大的庙会,吸引众多信徒和游客。其次,极乐寺在特殊时期也发挥了独特作用。1945年,抗日将领卢冬生将军遇害后,其棺椁曾寄放在极乐寺内。这不仅体现了极乐寺的社会影响力,也彰显了其在特殊时期的社会责任。

然而,极乐寺的发展并非一帆风顺。1966年,极乐寺在文化大革命中遭到严重破坏,许多建筑被占用。直到1980年,国家才开始拨款对极乐寺进行修缮。1983年,极乐寺被国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院,标志着其保护和发展的新阶段。

如今的极乐寺,不仅保留了原有的建筑风貌,还在传承佛教文化、开展社会服务等方面发挥着积极作用。2010年,极乐寺被评为全国创建和谐寺观教堂先进集体,2015年,黑龙江省哈尔滨佛学院在极乐寺揭牌,这些都体现了极乐寺在新时代的活力和影响力。

哈尔滨极乐寺,这座历经风雨的佛教圣地,不仅是一座建筑,更是一部活生生的历史。它见证了哈尔滨的变迁,承载着东北佛教文化的传承,也成为了连接过去与未来的文化纽带。在新时代,极乐寺将继续发挥其独特的文化价值和社会功能,为哈尔滨乃至东北地区的文化发展贡献力量。