进士能享受哪些特殊待遇?至少有四点,是举人可望而不可及的

发布时间:2024-09-15

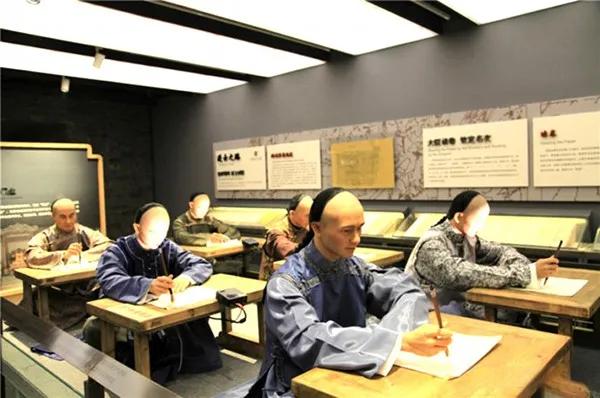

在中国古代科举制度中,进士和举人虽然只有一字之差,却代表着截然不同的社会地位和人生轨迹。进士,作为科举考试的最高荣誉,享有举人难以企及的特殊待遇和广阔前景。

首先,进士在政治仕途上拥有无可比拟的优势。以清代为例,每年全国仅有数百人能通过严格的科举考试成为进士。这种稀缺性使得进士在政治上拥有巨大优势。清初时,无论是二甲还是三甲进士,一旦授官,起点都非常高。顺治朝时,头两科进士授官时,起步竟然是正四品的知府,相当于现代的市委书记。相比之下,举人虽然也有机会进入仕途,但起点和晋升速度都远不及进士。

其次,进士在社会地位和影响力上也远超举人。在古代社会,“官”与“民”的差距非常大,几乎等同于种姓制度。而进士作为科举中的佼佼者,自然属于社会的顶层精英。他们不仅在政治上有广泛的选择权,还享有较快的晋升速度。在清代的官场上,进士往往能够以更短的时间内获得更高级别的职位,成为地方官员中的主要力量。

再者,进士在经济待遇上也享有特权。在职的在籍进士全家免税,这使得许多当地百姓愿意将自己的土地挂在进士名下,以免除赋税负担。相比之下,秀才、举人只有本人免税、不服役的特权。

最后,进士身份对个人和社会都产生了深远影响。对个人而言,成为进士意味着跻身政治和社会的顶层,拥有改变命运的机会。对社会而言,科举制度为国家选拔了大量人才,维护了社会的流动性和公平性。正如英国人第一次踏上中国土地时所赞叹的那样:“在你们国家,普通人居然可以通过学习来获得权力!”

然而,我们也应该看到,科举制度虽然为社会提供了向上流动的渠道,但也存在弊端。它过分强调文辞,忽视了实际才能的培养;同时,科举也成为维护封建统治的重要工具。1905年,清政府废除科举,标志着这一延续千年的选官制度的终结。

总的来说,进士身份在古代中国代表着极高的社会地位和政治资本。它不仅是个人荣耀的象征,更是改变命运、实现抱负的重要途径。尽管科举制度已成历史,但其影响至今仍在。它所体现的公平竞争、择优录取的理念,依然值得我们思考和借鉴。