战地天使:战争时期的医疗系统,基础急救包仅有两卷纱布

发布时间:2024-09-19

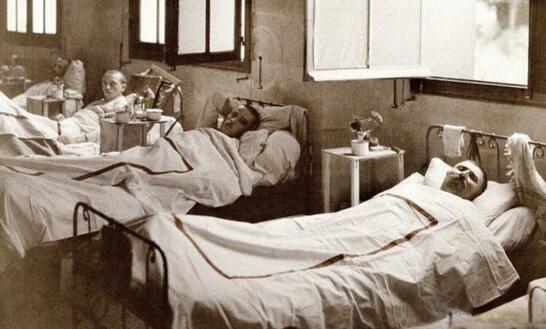

二战时期的战场上,一个基础急救包里仅有两卷纱布。 在这样极端匮乏的条件下,战地医护人员却创造了一个又一个生命奇迹。

在那个战火纷飞的年代,战地医疗面临着前所未有的挑战。根据史料记载,二战期间西方军队连以下医护兵所配备的基本医疗药材,对伤员实施战地医疗救治,一般遵循“止血——消毒——包扎——固定——转运”的五项步骤。然而,即便是在这样的标准化流程下, 医护人员依然需要面对物资短缺的困境。

以美军为例,医护兵装备的磺胺结晶粉剂每包只有12小袋,每袋5克。这意味着每一次使用都需要精打细算。更不用说,许多时候连这些基本的药品都难以保证供应。

面对这样的困境,战地医护人员展现出了惊人的创造力。 他们利用战场上的各种物品,如绷带、三角巾、止血钳等,实施快速简易处置。 有时甚至不得不使用战场上随手可得的材料,如干净的布料、树枝等,来替代正规的医疗用品。

东西方战场的医疗条件差异也十分明显。二战时期,西方各参战国的军队战地医疗条件明显优于东方。这主要是因为西方国家在第一次世界大战中积累了丰富的经验教训,建立了较为完善的前线医疗卫生体系。相比之下,东方国家军队由于缺少这一课,战地医疗条件整体落后。

然而,即便是在条件最为艰苦的东方战场上,也不乏令人动容的故事。在日军中,由于医疗物资匮乏,重伤员的处境极为艰难。有老兵回忆,对于前线的重伤员,如果战事不紧张,一般会让重伤员剖腹自尽,下不了手的就让其他士兵帮助。这种残酷的现实,恰恰凸显了战地医护人员在极端条件下坚持救死扶伤的可贵精神。

在如此艰难的环境中,战地医护人员依然在不断探索和创新。例如, 美军装备的科尔曼523型酒精炉,专门用于野战条件下对止血钳、手术刀等器材实施高温消毒。 这种创新不仅提高了救治效率,也大大降低了感染风险。

战地医疗的历史,不仅是一部人类在极端条件下求生的奋斗史,更是一部展现人性光辉的史诗。那些在炮火中坚守岗位、用有限资源创造生命奇迹的医护人员,无疑是真正的“战地天使”。

今天,当我们回顾这段历史时,不禁要问:在和平年代,我们是否还能保持这种在困境中求索、在逆境中创新的精神?战地医疗的历史告诉我们,无论条件多么艰苦,只要我们不放弃对生命的尊重和对医学的追求,就总能在绝望中找到希望,在困境中开辟新路。