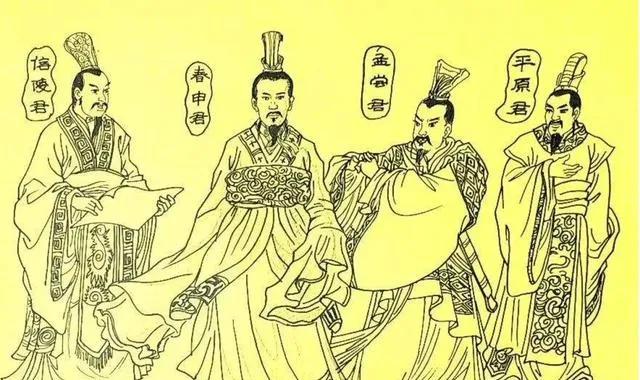

【杂说】战国四公子中,来自魏国的信陵君为何能够毫无争议地排在首位?

发布时间:2024-09-18

春秋战国时期是我国古代一段充满变革和动荡的年代,随着周天子的威信逐渐衰退,本应保卫天子的诸侯们开始彼此攻伐,扩展各自的势力。

在这一相对开放的社会环境中,大批不同主张的思想家涌现,他们通过为诸侯效力来实践自己的治国理念。

到了战国中后期,随着秦国通过变法迅速崛起,对东方六国构成了巨大威胁。

为了应对这种局面,一个特殊群体出现了,那就是以战国四公子为代表的贵族公子们。

这些公子通过豢养门客来网罗人才,并在各国间联合抗秦。

在这些人中,两次救赵、两次打败秦军的信陵君,无

两次救赵、两次打败秦军的信陵君,无疑排在首位。

国都城大梁](wxb://marking),即今河南省开封市一带,出身贵族,是魏昭王的小儿子。

公元前277年,魏昭王去世,魏安釐王即位,作为魏安釐王的异母弟弟,魏无忌被封于信陵(现河南省商丘市宁陵县),因此被称为信陵君。

据《史记》记载,信陵君谦虚宽厚、礼待贤士,因此各国人才争相投奔他,他的门客多达三千人。

信陵君门客众多,这不仅引起了其他诸侯的忌惮,还引起了兄长的猜忌。

一次,他与魏安釐王下棋,边关传来消息称赵国举兵犯境,魏安釐王准备召集群臣商议。

但信陵君淡定地说这只是赵王在边境打猎,并非来犯。

没过多久,果然消息显示赵王确实是在打猎。

魏安釐王问他如何得知,信陵君回答自己在赵王身边安插了眼线,因此能提前得知其行动计划。

弟弟的强大人脉不仅没让魏安釐王感到骄傲,反而让他更担心自己身边也有信陵君安插的人,害怕有朝一日被取代,不再让信陵君参与国事。

公元前260年,赵国在长平之战中战败,秦军包围了赵国都城邯郸。

魏安釐王派将军晋鄙率领十万大军援救,但在秦昭襄王的警告下命令停止进军。

面对这种局面,信陵君多次劝说魏安釐王推进军队,但未能成功。

无奈之下,信陵君凑集了百余辆战车,打算率领门客与秦军拼死一战。

出发前,信陵君的门客侯嬴建议魏安釐王的宠姬如姬偷窃兵符,信陵君依计行事,成功得到兵符,迅速前往晋鄙驻扎的邺城。

尽管拿出兵符,但晋鄙仍心存怀疑,不愿交出兵权,信陵君派门客朱亥杀死晋鄙,然后率领魏军前往邯郸。

出征前,信陵君下令:“

父子同在军中,父亲回;兄弟同在军中,兄长回;独子无兄弟的归家养亲。

” 到达邯郸城下,已经强弩之末的秦军无力抵挡魏赵联军,只得撤退。

邯郸之围解除后,赵王亲自到郊外迎接信陵君并称赞道:“

自古以来,没有贤人能超过公子。

” 信陵君和平原君常常齐名,但自此以后平原君不敢再与信陵君相比。

因为害怕魏安釐王追究窃兵符的责任,信陵君不敢回国,一直在赵国待了十余年。

信陵君离开后,秦国无所顾忌地大举进攻魏国,魏安釐王无奈只得派使者请信陵君回国。

返回大梁后,信陵君被魏安釐王拜为上将军,掌握魏国兵权。

他向各国求援,赵、楚、韩、楚三国纷纷出兵相助。

公元前247年,信陵君统率五国联军在黄河南岸击败秦国名将蒙骜。

随后,信陵君进军至函谷关,秦军紧闭关门不敢出战,史书记载:“

当时,公子威震天下。

”

无法在战场上击败信陵君,秦昭襄王转而施展离间计让魏安釐王再次猜忌信陵君。

中计的魏安釐王收回信陵君的兵权,五国联军失去统帅,各自返回,失去了击败秦国的机会。

自知被猜忌,信陵君不再关心政事,每日纵情享乐,四年后去世。

信陵君去世十八年后,魏国灭亡。

相比于其他三位战国四公子,信陵君成就远超仅仅招纳贤士。

他不仅偷取兵符救赵国,又毅然返回魏国与秦军对抗。

即便遭遇兄长猜忌,他也没有选择取代,而是默默接受。

作为魏国乃至东方诸国的最后顶梁柱,信陵君位列四公子之首,确实当之无愧。