晚清史丨为什么太平军和捻军选择反清,而义和团却选择扶清灭洋?

发布时间:2024-09-16

许多历史读者对近代的义和团运动持有诸多批评意见。

这些负面评价因立场不同而有所不同。

一些历史读者愤慨的是,当年的太平军和捻军选择了反清,但义和团却扶清灭洋,因此很多人认为义和团过于落后。

实际上,这种现象的根本原因在于:时代不同了。

1、

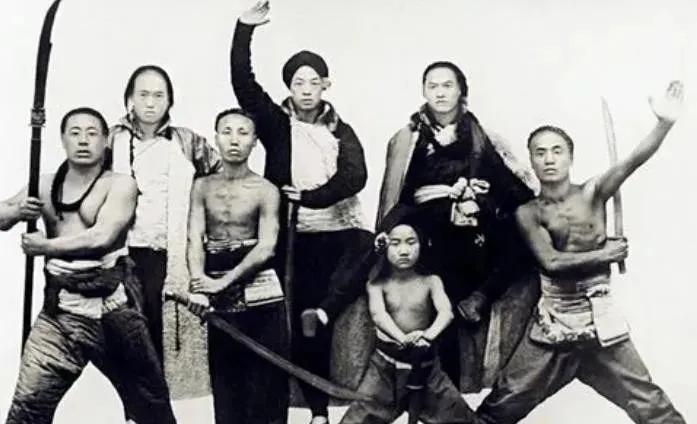

白莲教与义和团

通常认为,中国历史上最后一次由白莲教主导的农民起义,发生在清朝嘉庆初年。

尽管白莲教的分支天理教曾有过攻打紫禁城、谋害嘉庆帝的计划,但最终被清廷扑灭。

而自天理教冲击紫禁城后,历史上关于白莲教“大类”(如天理教、八卦教都算作白莲教的分支)造反的记录似乎销声匿迹。

甚至在道光、咸丰年间,起义者采用秘密宗教作为组织形式,也逐渐被新兴的拜上帝会取代。

太平天国运动期间,几乎没有白莲教大类的农民起义迹象。

但实际上,白莲教大类未曾消失,而是以另一种形式存在。

中国古代的秘密宗教结构在和平年代往往较为松散,许多时候以佛教、道教乃至民间信仰为掩护,具备化整为零的灵活性,经常处于去中心化的状态。

例如,直隶的白莲教未必同山东的白莲教有直接联系。

这样的去中心化模式,使官府即便想彻底铲除,也难以实现。

其实义和团本质上就是白莲教的一种变种。

2、义和团的转变

起初,义和团和其他晚清的秘密会道门一样,都以反清复明为宗旨。

当然,对于白莲教大类来说,反清是真反清,但复辟前朝只是一个口号。

例如,元末的韩宋虽号称反元复宋,但如果宋朝宗室真的求来皇位,大概率会被拒绝。

然而到了19世纪后期,中国社会的矛盾发生了变化。

起初,华夏百姓主要仇视统治的旗人老爷和汉族地主,但到了晚清,随着西方列强的渗透,洋人成了中国百姓头号仇敌。

关于义和团的发展,有这样一个现象:初期,穷人和旗人老爷、地主老爷打官司时,官府自然偏袒旗人或地主。

于是无奈之下,穷人寻求洋教的庇护,这样洋人介入后,官府不敢继续偏袒。

部分刁民发现了这个捞好处的渠道,纷纷皈依洋教,成为教民,并借此称霸乡里。

此时,官府不敢干涉和洋大人有关的事。

老百姓在教民的压迫下,将洋人和教民视为头号敌人。

在这样背景下,

义和团的口号也发生了变化:反清复明不再是头等大事,对付洋人才是重点。

因此,义和团的口号变成了“扶清灭洋”。

当然,反清和扶清也都只是口号。

尽管口号变了,清朝官府仍不信任义和团。

直到戊戌变法后,义和团卷入清廷高层的权力斗争中,慈禧太后开始利用义和团对抗洋人,但在洋枪面前,义和团难以匹敌。

慈禧太后逃到西安后,为与洋人和解,下令清军围剿义和团,义和团运动就此终结。

3、结语

从本质上看,义和团未像拜上帝会那样坚持反清,主要是因为在19世纪90年代的晚清社会,最主要的矛盾已不再是传统的地主阶级与农民阶级的矛盾,也不是旗人与汉人的矛盾,而是洋人与中国百姓之间的矛盾。

因此,面对主要矛盾,次要矛盾可以暂时搁置。