86岁钟南山被全网骂,他到底说了什么引发争议?

发布时间:2024-09-19

钟南山院士,这位86岁的中国工程院院士、著名呼吸病学专家,近期再次成为舆论焦点。然而,这一次,他不再是全民敬仰的“国士无双”,而是遭到了前所未有的质疑和批评。那么,钟南山院士到底说了什么,引发了如此大的争议?

回顾钟南山院士在疫情期间的言论,我们可以发现,他一直站在疫情防控的最前线,不断根据疫情变化调整自己的观点和建议。例如,在2021年8月,他指出国产疫苗对德尔塔毒株“有效,非常安全”,并强调需要83.3%的接种率才能达到群体免疫。而在2022年12月,他又表示“奥密克戎感染不可怕”,呼吁加强疫苗接种。

这些言论在当时都引起了广泛关注,但并没有引发大规模的争议。真正让钟南山院士陷入舆论漩涡的,是他对疫情形势的乐观判断。例如,他曾预测“春节期间得病的人数还会有增加,但只要把隔离和监控这两点做好,他不太相信会出现‘非典’那样大规模传播的情况”。然而,事实证明,奥密克戎变异株的传播力远超预期,导致多地疫情反复。

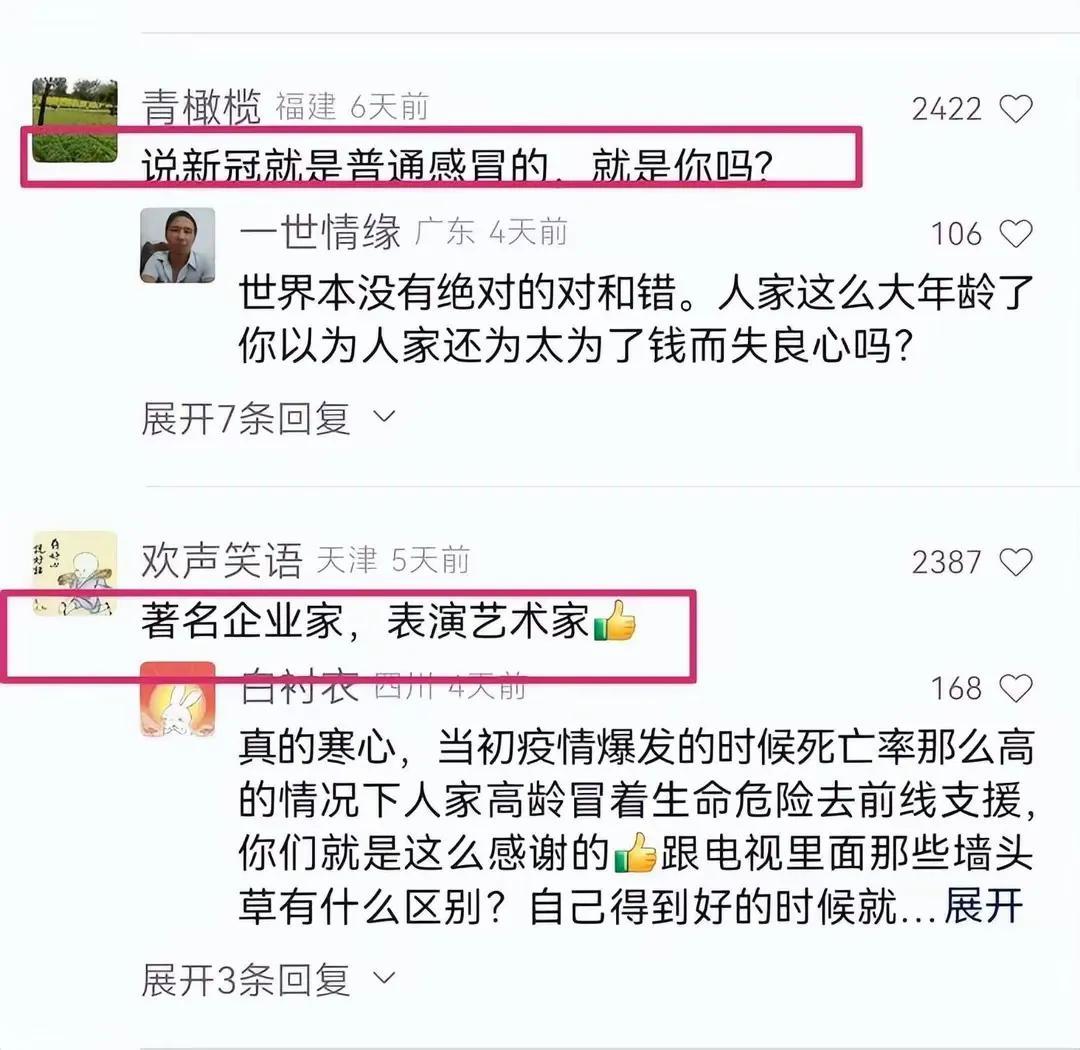

公众对钟南山院士态度的变化,反映了中国社会在面对重大公共卫生事件时的心理变化和舆论生态。在疫情初期,公众对权威专家的信任达到了顶峰,钟南山院士的每一句话都被视为金科玉律。然而,随着疫情的持续和反复,公众的耐心逐渐耗尽,对专家的期待也变得越来越苛刻。

这种变化反映出中国社会对权威专家的信任与质疑并存的复杂心态。一方面,公众仍然渴望得到专家的指导和建议;另一方面,他们又对专家的判断持怀疑态度,甚至出现了“专家说的都不准”这样的声音。

在这种情况下,如何在科学、政策和公众情绪之间找到平衡,成为了一个棘手的问题。钟南山院士的遭遇,或许可以给我们一些启示:在面对重大公共卫生事件时,专家需要更加谨慎地发表言论,既要基于科学事实,又要考虑到公众的心理承受能力。同时,公众也应该保持理性,既不要盲目崇拜专家,也不要全盘否定专家的意见。

总的来说,钟南山院士的争议,折射出的是中国社会在面对重大挑战时的复杂心态。它提醒我们,在追求科学真理的同时,也要关注社会心理的变化,只有这样,才能更好地应对未来的挑战。