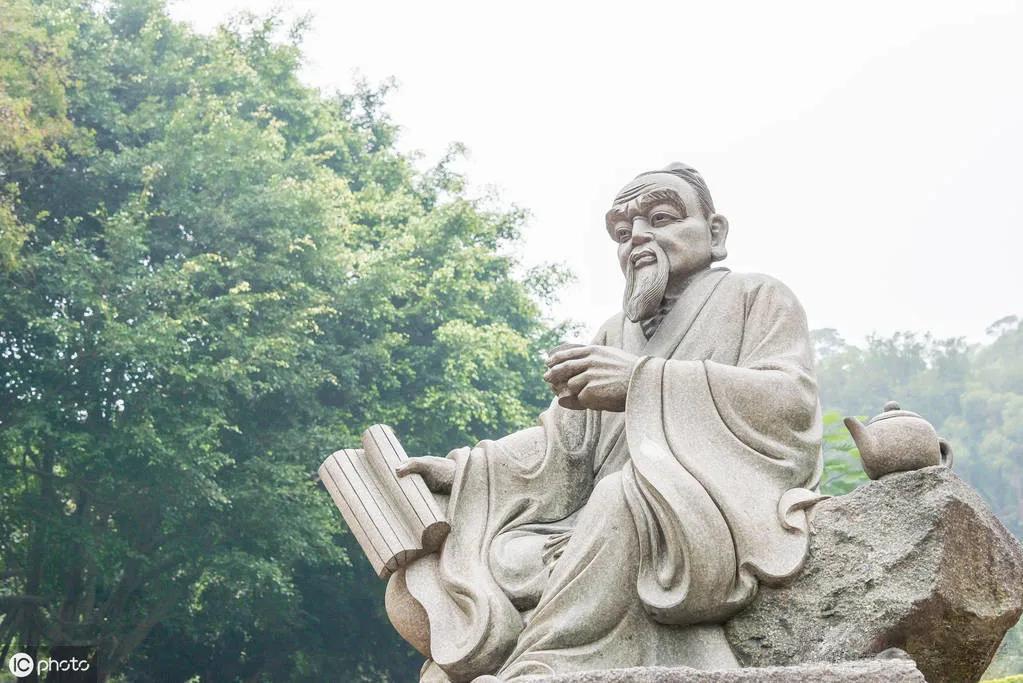

“茶圣”陆羽——为茶以及茶文化作出的贡献

发布时间:2024-09-02

陆羽,一个被遗弃在湖边的孤儿,却成为了中国茶文化的奠基人,被后世尊为“茶圣”。他的一生,就是一部茶文化的成长史。

陆羽生于唐代开元二十一年(733年),三岁时被竟陵西塔寺的智积禅师收养。在寺院里,他不仅学会了种茶制茶,更在放牛时用竹枝当笔,在牛背上练习写字,展现出了非凡的求知欲。然而,陆羽并不满足于寺院的生活,他渴望学习儒家经典,追求更广阔的人生舞台。

十三岁时,陆羽逃离寺院,加入戏班成为优伶。这段经历虽然看似与茶无关,却培养了他敏锐的观察力和对生活的深刻感悟。天宝五年(746年),陆羽的人生迎来了转机。竟陵太守李齐物赏识他的才华,资助他求学。陆羽从此开始了他的求学之旅,足迹遍布名山大川,考察茶事,结识名士。

在游历过程中,陆羽深入研究茶叶的种植、加工和饮用方法,积累了丰富的知识。他发现,当时人们饮茶的方式还很原始,往往将茶叶与其他食材混煮。陆羽认为,茶应该作为一种独立的饮品来欣赏,而不是与其他食材混杂。正是这种对茶的深刻理解和尊重,促使他开始撰写《茶经》。

《茶经》不仅是世界上第一部茶学专著,更是茶文化史上的一座丰碑。全书分为上中下三卷,共十章,系统地总结了唐代及以前的茶事。在书中,陆羽不仅详细介绍了茶的起源、种类、制作方法,还提出了“精行俭德”的茶道精神,将饮茶从日常生活习惯提升到了艺术和审美的层次。

陆羽在《茶经》中对茶的描述充满了诗意:“茶者,南方之嘉木也。”他用“瓜芦”、“栀子”、“白蔷薇”等花卉来比喻茶的形态,使读者仿佛能感受到茶的美。在煮茶方法上,陆羽提出了“煎茶法”,改进了传统的煮茶方式,使茶的品质得到了显著提升。

《茶经》的问世,极大地推动了唐代的饮茶风气。正如唐代封演在《封氏闻见记》中所记载:“自邹(今山东邹县)、齐(山东监淄)、沧(河北沧州)、棣(山东惠民)渐至京邑,城市多开店,煎茶卖之。”饮茶之风从南方蔓延到北方,甚至影响到了边疆地区。

陆羽对茶文化的贡献远不止于此。他统一了茶的名称,将含义混乱的“荼”字简化为“茶”,为后世茶事记载和研究带来了极大的便利。他还首创了茶道,将饮茶从一种生活习惯提升为一种文化活动。正如后世学者所评价的:“陆羽《茶经》始创煎茶法”、“陆羽《茶经》首创茶道”。

陆羽的影响不仅限于中国。《茶经》通过各种渠道传播到世界各地,推动了全球的饮茶之风。至今,日本、韩国等国家仍有多种语言的《茶经》版本流传。陆羽因此被后世尊为“茶神”、“茶仙”,成为茶文化的象征。

陆羽的一生,就是一部茶文化的成长史。他将茶从一种日常饮品提升到了文化高度,开创了中国茶文化的新纪元。他的《茶经》不仅是一部茶学专著,更是一部文化经典,影响了后世千余年。陆羽用自己的人生,诠释了什么是真正的“茶圣”。