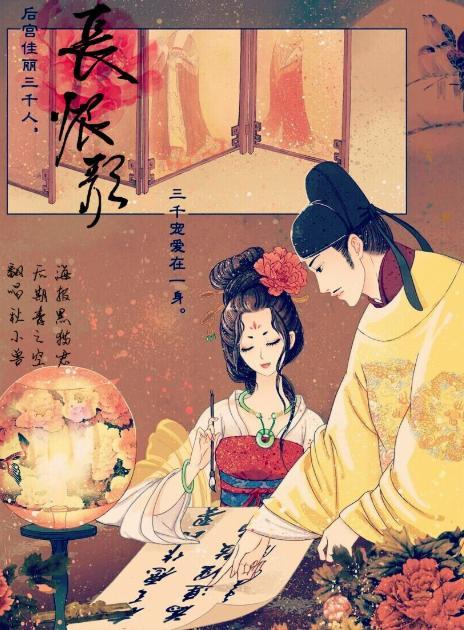

白居易的《长恨歌》:唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧,你知道多少?

发布时间:2024-09-18

白居易的《长恨歌》以唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧为主线,讲述了一段跨越生死的深情。这首长篇叙事诗不仅展现了两位主人公的复杂情感,更通过精湛的艺术手法,将一段历史事件转化为千古流传的动人故事。

诗的开篇就点明了主题:“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”唐玄宗对美色的渴望,最终导致了他与杨贵妃的相遇。然而,这段看似美好的爱情,却为两人带来了无尽的痛苦。诗中写道:“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。”描绘了两人初遇时的温馨场景,但随后的“从此君王不早朝”却又暗示了这段感情对国家造成的负面影响。

安史之乱爆发后,唐玄宗被迫带着杨贵妃逃离长安。在马嵬驿,面对士兵的逼迫,唐玄宗不得不下令处死杨贵妃。“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。”这一幕成为了整首诗中最悲壮的场景。杨贵妃的死,不仅结束了她与唐玄宗的爱情,也象征着一个时代的终结。

白居易巧妙地运用了对比和象征手法,将历史事件转化为富有诗意的叙述。例如,他用“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户”来描绘杨家因杨贵妃得宠而显赫一时的景象,同时也暗示了这种荣耀的短暂。而“天旋地转回龙驭,到此踌躇不能去”则生动地描绘了唐玄宗重返长安时的复杂心情。

《长恨歌》的艺术成就不仅体现在其叙事技巧上,更在于它对人物心理的细腻刻画。诗中写道:“行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。”短短两句,就将唐玄宗对杨贵妃的思念之情表现得淋漓尽致。这种对人物内心世界的深入挖掘,在当时的诗歌创作中是极为罕见的。

《长恨歌》对后世文学产生了深远的影响。元代白朴的杂剧《唐明皇秋夜梧桐雨》、明代吴世美的传奇《惊鸿记》、清代洪昇的传奇《长生殿》等,都在不同程度上受到了《长恨歌》的启发。这首诗不仅成为了唐代文学的代表作之一,更在中国文学史上占据了重要地位。

然而,《长恨歌》的意义并不仅仅在于其文学价值。它通过对历史事件的诗意化处理,引发人们对权力、爱情与责任的思考。唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧,既是对个人情感的歌颂,也是对统治者失职的批评。这种复杂的情感交织,使得《长恨歌》超越了单纯的爱情叙事,成为了一部具有深刻社会意义的作品。

白居易在《长恨歌》中所展现的不仅是对历史的回顾,更是对现实的反思。他通过对唐玄宗和杨贵妃故事的讲述,提醒后人警惕权力的滥用,珍惜真挚的感情。这种跨越时空的思考,使得《长恨歌》在今天依然具有重要的现实意义。

《长恨歌》的魅力在于它将一段复杂的历史,转化为一个动人的故事;将个人的情感,升华为对人性的探讨。它不仅是一首诗,更是一部关于爱情、权力与责任的史诗。在千百年后的今天,当我们重读这首诗时,依然能感受到其中蕴含的深刻情感和丰富内涵。