“五服”指的什么意思?

发布时间:2024-09-19

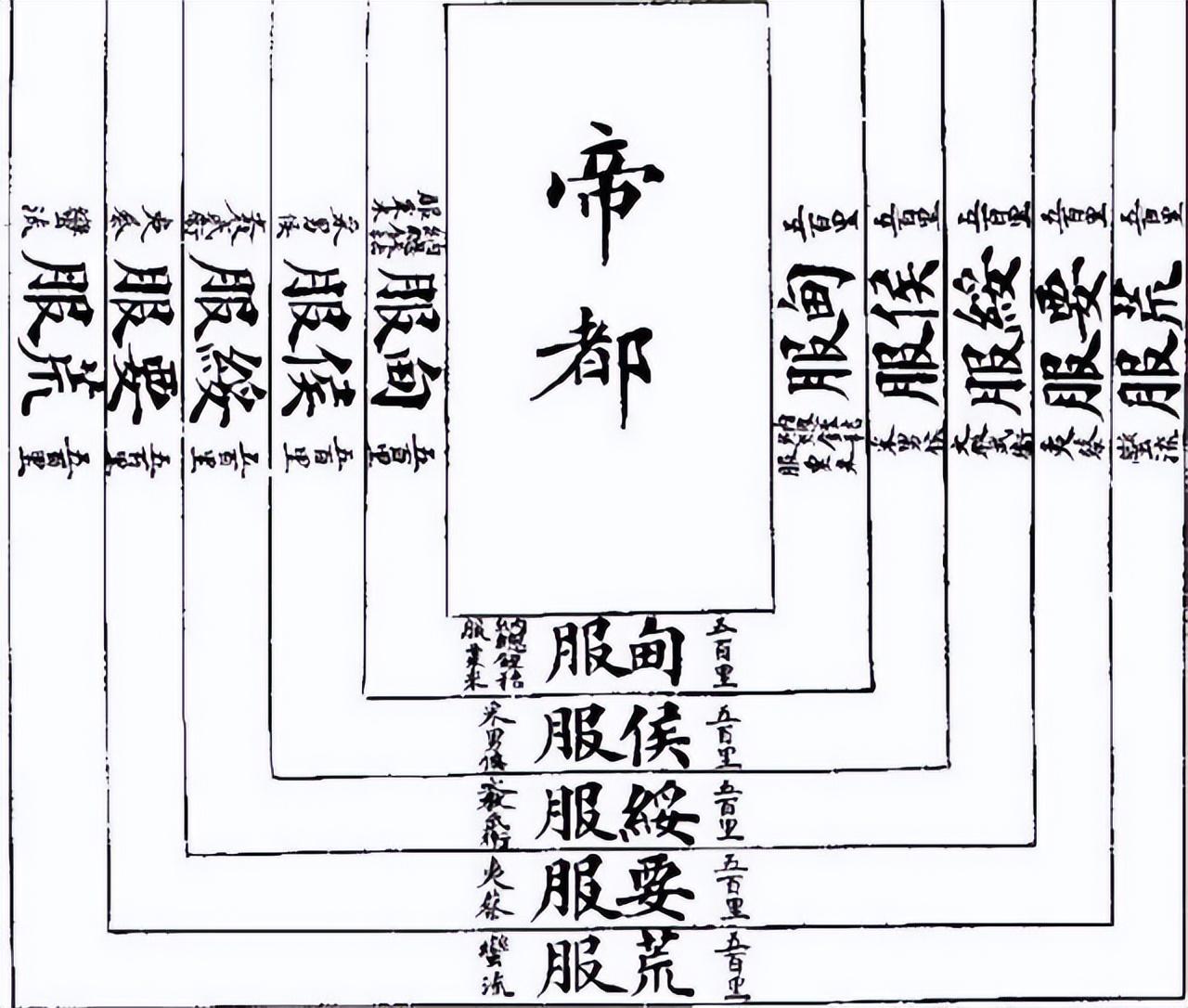

“五服”制度是中国古代丧服制度的核心,也是中国传统亲属关系的重要体现。这个制度将亲属关系按照亲疏远近划分为五个等级,每个等级对应不同的丧服和服丧期限。虽然这一制度在现代社会已经不复存在,但它所蕴含的文化内涵和伦理观念,仍然值得我们深入探讨。

“五服”制度的起源可以追溯到先秦时期。《仪礼·丧服》和《礼记·丧服小记》是最早完整论述丧服制度的文献。这一制度的核心是通过丧服的差异来体现亲属关系的亲疏。从最重的“斩衰”到最轻的“缌麻”,丧服的材质、制作工艺和服丧期限逐级递减,象征着亲属关系的逐渐疏远。

具体来说,“斩衰”是五服中最重的一种,适用于最亲近的亲属关系,如子为父、妻为夫等。丧服由最粗糙的生麻布制成,不缝边,服丧期限长达三年。其次是“齐衰”,适用于稍远一些的亲属,如子为母、孙为祖父母等,服丧期限为一年或更短。再往下是“大功”和“小功”,适用于更远的亲属,服丧期限分别为九个月和五个月。最后是“缌麻”,适用于最远的亲属关系,服丧期限仅为三个月。

“五服”制度不仅是一种丧服制度,更是中国传统社会亲属关系和伦理观念的集中体现。它将血缘关系的亲疏远近具象化,通过丧服的差异来强化家族内部的等级秩序和伦理规范。同时,这一制度也反映了中国古代社会的宗法制度和家族观念,体现了“亲亲”、“尊尊”的儒家伦理思想。

然而,随着社会的发展和文化的变迁,“五服”制度在现代社会已经逐渐消失。但在一些农村地区,人们仍然保留着一些丧服习俗。更重要的是,“五服”制度所蕴含的伦理观念和家族观念,在当代中国社会仍然有着深远的影响。

从某种意义上说,“五服”制度代表了中国传统社会的一种秩序和伦理。它通过丧服的差异来调节亲属关系,维护家族的和谐与稳定。在现代社会,虽然我们不再遵循严格的“五服”制度,但其中蕴含的尊重长辈、关爱亲属的精神,仍然值得我们继承和发扬。

总的来说,“五服”制度是中国传统文化的重要组成部分,它不仅是一种丧服制度,更是一种社会秩序和伦理观念的体现。在现代社会,我们应该以开放和包容的态度来看待这一传统,既尊重其历史价值,又能够与时俱进,将其融入现代生活。只有这样,我们才能真正理解和传承中华文化的精髓。