植物“意识”实验,结果颠覆人类认知,幸好被证明是伪科学

发布时间:2024-09-16

植物真的有“意识”吗? 这个问题一直困扰着科学家们。近年来,一系列关于植物“意识”的实验引发了广泛争议,有人认为这些实验颠覆了人类对植物的认知,也有人认为它们不过是伪科学。

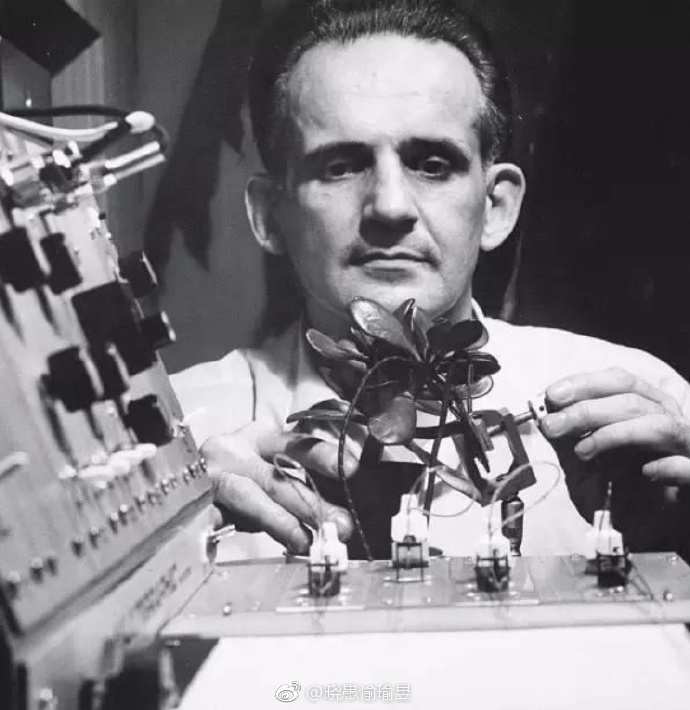

植物“意识”实验引发科学界争议

2014年,一项关于含羞草的实验引起了轰动。 研究人员发现,当含羞草反复受到刺激后,它的叶子不再卷曲,似乎“学习”到了没有真正的威胁。更令人惊讶的是,这种“记忆”甚至在几个月后仍然存在。随后,另一项研究声称发现豌豆具有联想学习的能力,这是连许多动物都无法掌握的复杂认知能力。

这些发现似乎表明,植物可能比我们想象的更“聪明”。 然而,这些实验结果也遭到了质疑。 有科学家认为,含羞草的敏感度降低可能是由于过度刺激等因素,而非真正的学习。 豌豆实验同样缺乏足够的控制,实验人员的主观倾向可能影响了结果的解读。

科学家对植物“意识”存在不同看法

面对这些争议,科学界出现了两种截然不同的声音。 以意大利佛罗伦萨国际植物神经生物学实验室主任Stefano Mancuso为代表的一派认为,植物确实具有某种形式的“意识”。 Mancuso指出,植物对化学和物理刺激、对竞争对手以及同类之间的关系都很敏感,这表明它们一定是有意识的。

然而,以生物学家Lincoln Taiz为首的一派则持相反观点。Taiz在2019年发表的论文《植物既不具备意识,也不需要意识》中指出,植物没有中枢神经系统,也没有进化出耗费能量的智能,包括意识、情感和意向性。他认为,之前的研究忽视了动物意识所需的大脑结构和功能的最低门槛。

植物“意识”概念的科学定义与局限

事实上,关于植物“意识”的争论很大程度上源于对“意识”这一概念的理解差异。认知、智能和意识等词汇原本是人类用来描述自身能力的,将其应用于植物时难免会产生误解。

有科学家提出,可以将植物的某些行为称为“适应性行为”,而非“意识”。 植物能够感知环境并以最有效的方式适应,这是它们进化了几千年的技能。植物的感官可能多达20种,甚至还有许多可能是我们尚未发现的。例如,植物能够通过识别物理接触和化学物质来感知威胁和危险。

植物“意识”研究的意义与未来方向

尽管存在争议,植物“意识”研究仍然具有重要意义。它不仅拓展了我们对植物的认知,也为农业生产提供了新的思路。例如,有研究尝试通过AI技术解码植物在干旱、虫咬等情况下的电信号,希望可以精准预测植物的生长情况,了解植物的需求,做到灾情早预测早干预。

未来,植物“意识”研究可能会朝着更精确、更可控的方向发展。科学家们需要设计更严谨的实验来验证植物的感知和学习能力,同时也要避免将人类的意识概念强加于植物。只有这样,我们才能真正理解植物的“内心世界”,并在此基础上更好地保护和利用这些绿色生命。