集聚区悠久历史文化:明十三陵

发布时间:2024-09-15

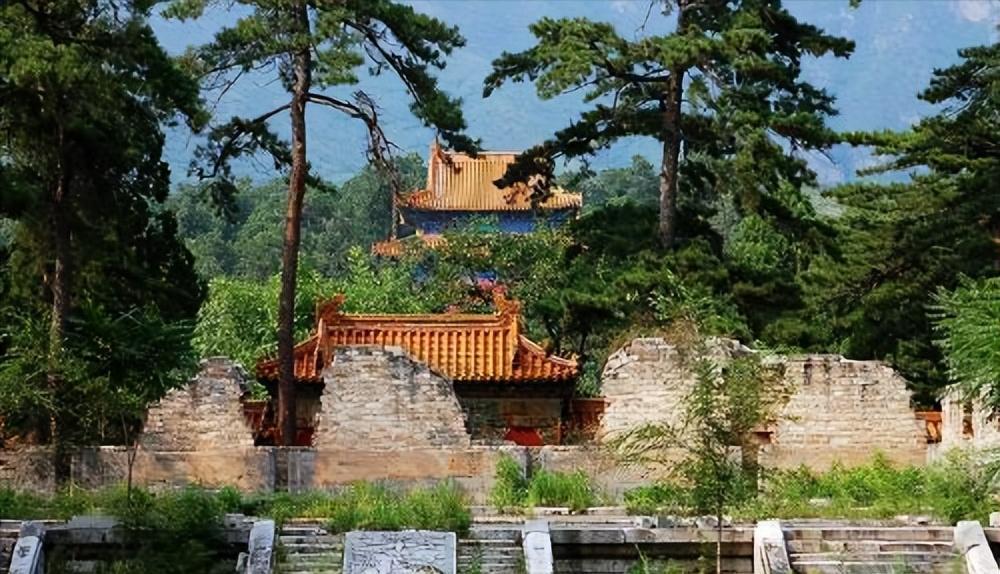

明十三陵位于北京市昌平区北部天寿山麓,是中国古代帝王陵寝建筑的杰出代表。它不仅是明朝迁都北京后十三位皇帝陵墓的总称,更是中国古代帝王陵寝文化发展到顶峰的见证。

明十三陵的选址和布局充分体现了中国古代风水学的精髓。陵区总面积达40余平方公里,东、西、北三面环山,中部川原开阔,水流曲折交错。十三座帝陵错落有致地分布在东、西、北三面山麓上,追求形同天造地设、天人合一的完美境界。这种布局不仅符合“龙穴砂水、四象俱全”的风水要求,更体现了中国古代帝王对死后世界的想象。

在建筑规模和保存状况方面,明十三陵同样令人叹为观止。从公元1409年开始营建明成祖朱棣的长陵,到1644年营建崇祯朱由检思陵,历经200多年,明十三陵成为中国历代帝王陵寝建筑中,保存完整、埋葬皇帝最多的古墓葬群。其中,长陵是建筑最早、面积最大、规模最宏伟、保存最完整的陵寝。其祾恩殿是我国古代木构建筑中的珍贵遗物,是国内仅存的全楠木大殿,展现了中国古代建筑的精湛技艺。

与之前的朝代相比,明十三陵在陵寝建筑的规模和气势上都有了显著提升。以秦始皇陵为例,虽然它是秦代以前陵墓制度的集大成者,但其规模和保存状况都无法与明十三陵相媲美。秦始皇陵的兵马俑坑虽然举世闻名,但其主体建筑和陵寝结构至今仍未完全揭示。相比之下,明十三陵不仅保存完好,而且十三座帝陵的布局和建筑风格都得到了很好的保护和展示。

明十三陵对中国古代帝王陵寝文化的影响是深远的。它不仅继承了前代陵寝建筑的精华,更在此基础上进行了创新和发展。明十三陵的建筑规模、布局和保存状况,为后世帝王陵寝的建造提供了重要的参考和借鉴。清代的清东陵和清西陵在选址和布局上都受到了明十三陵的影响,体现了中国古代帝王陵寝文化的一脉相承。

总的来说,明十三陵作为中国古代帝王陵寝文化的集大成者,不仅展现了中国古代建筑的精湛技艺,更体现了中国古代帝王对死后世界的想象和追求。它不仅是研究中国古代帝王陵寝制度的重要实物资料,更是中华文明的重要组成部分,值得我们深入研究和保护。