民国各时期的军衔与职务的对应

发布时间:2024-09-02

民国时期的军衔制度经历了多次重大变革,这些变革不仅反映了军事体制的演进,也折射出当时复杂的政治和社会环境。从清末新军到中华民国政府迁台,军衔制度的变化见证了中国近代史上的动荡与变迁。

清末新军时期,袁世凯参照八旗等级和普鲁士军制,建立了近代中国最早的军衔制度。这一制度将军官分为三等九级,军士分为上士、中士、下士三等,士兵分为上等兵、一等兵、二等兵。值得注意的是,这一时期还设立了军佐制度,以专业区分,如军需、军医等专业设有不同的等级。

辛亥革命后,南京临时政府对军衔制度进行了初步改革。1912年,临时政府废除了清朝的军衔称谓,将军官分为上等官佐、中等官佐、初等官佐三级,士官和士兵则简化为两级。不久后,军衔等级进一步细化,增至六等十六级,包括大将军、左将军、右将军等称号。

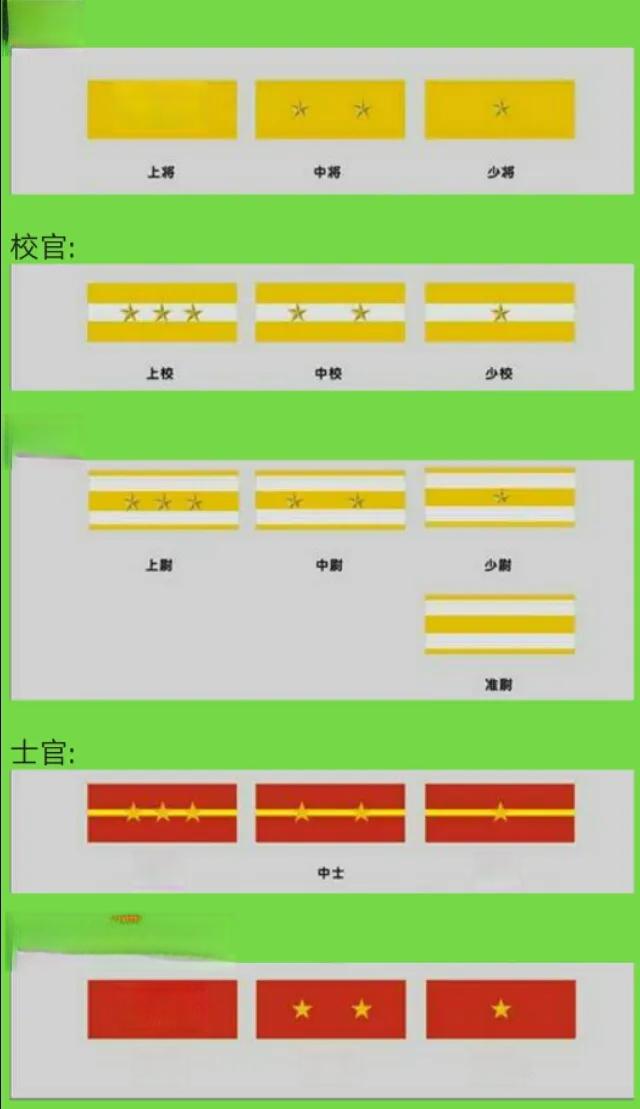

北洋政府时期,军衔制度再次调整。1912年8月,政府公布了《陆军官佐士兵等级表》,将军官分为将官、校官、尉官三等,各等又分上、中、少三级。这一制度基本沿用至国民政府时期。值得注意的是,北洋政府还设立了军佐制度,以专业名称区分,如“总监”相当于中将,“监”相当于少将。

国民政府成立后,军衔制度继续演变。1931年,政府公布了《陆空军军官佐士兵等级表》,明确了空军军衔等级。1935年,国民政府进一步完善了军衔体系,将上将分为特级、一级、二级。特级上将作为最高军衔,仅授予时任国民政府军事委员会委员长的蒋介石一人。

1949年中华民国政府迁台后,军衔制度再次调整。1956年制定的《陆海空军军官任官条例》统一了三军官制,废除了海军代将阶级,增设了士官长等级。1980年,《陆海空军军官士官任官条例》废除了准尉阶级。2000年,特级上将被废止。

纵观民国时期的军衔制度演变,我们可以看到几个特点:

首先,军衔制度的每一次重大变革都与当时的政治形势密切相关。从清末新军到国民政府,军衔制度的变化反映了中国从封建帝制向共和制过渡的艰难历程。

其次,军衔制度的设置越来越专业化、规范化。从最初的简单等级划分,到后来的将、校、尉三级体系,再到专业化的军佐制度,体现了军队建设的日益专业化。

最后,军衔制度的调整也反映了军事思想的变化。例如,1956年增设士官长等级,体现了对士官阶层的重视;2000年废止特级上将,则反映了对军衔制度简化的需求。

民国时期的军衔制度演变,不仅是一部军事制度史,更是一部浓缩的中国近代史。它见证了从封建帝制到共和制的转变,反映了军事思想的进步,也折射出复杂多变的政治环境。通过了解这段历史,我们可以更好地理解现代中国军事制度的形成背景,以及它如何影响了今天的国防建设。