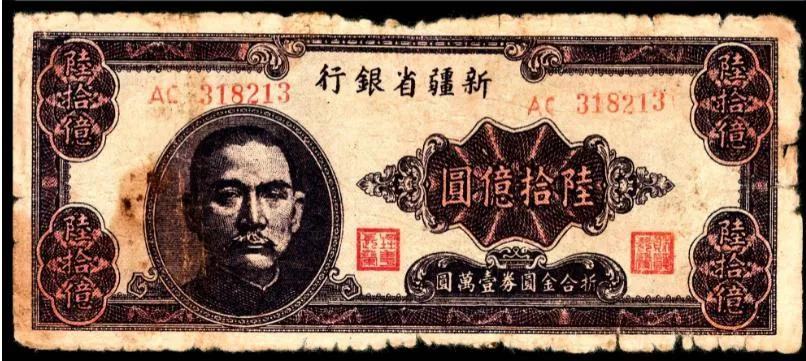

面值60亿的纸币,曾经正常流通使用,如今比较少见!

发布时间:2024-09-02

1949年5月10日,新疆省银行发行了一种面额高达60亿圆的纸币,这不仅是当时中国历史上发行过的最大面额纸币,也是迄今为止中国发行过的最大面额纸币。这张纸币的出现,折射出了民国末期严重的通货膨胀问题,以及货币体系的崩溃。

这张60亿圆纸币的票面尺寸与当时的一元钞票相近,呈褐色,正面印有孙中山头像,下方有“折合金圆券壹万圆”的字样。背面则是新疆省银行的建筑外观。值得注意的是,这张纸币上同时印有两种面值,一种是60亿圆,另一种是折合金圆券壹万圆,这在中国货币史上是极为罕见的。

然而,这张看似价值连城的纸币,在当时却几乎一文不值。根据当时的物价水平,这张60亿圆纸币只能买到88粒米,或者按照另一种计算方法,只能买到77粒米。这意味着,尽管面额巨大,但其实际购买力却微乎其微。这种巨大的反差,生动地反映了当时严重的通货膨胀问题。

事实上,60亿圆纸币的发行背景正是民国末期严重的经济危机。1948年,中华民国政府发行的法币因通货膨胀而崩溃,随后发行的金圆券也未能有效抑制物价上涨。在这样的背景下,新疆省银行发行了包括60亿圆在内的多种大面额纸币,试图维持地方货币体系的稳定。然而,这些努力最终都未能阻止货币体系的崩溃。

如今,60亿圆纸币已经成为了收藏品。尽管其实际购买力几乎为零,但作为历史的见证,它仍然具有一定的收藏价值。据报道,品相较好的60亿圆纸币在拍卖市场上可以卖出数千元的价格。这种从“废纸”到收藏品的转变,也反映了人们对历史的反思和对经济稳定的追求。

60亿圆纸币的故事告诉我们,货币的价值不仅取决于其面额,更取决于背后的经济基础和政策支持。在通货膨胀失控的情况下,即使面额再大,货币也会失去其应有的价值。这个案例提醒我们,在制定货币政策时,必须谨慎考虑经济的实际情况,避免重蹈覆辙。