苏联经济改革史,不肯放弃的霸权,导致经济的崩溃

发布时间:2024-09-15

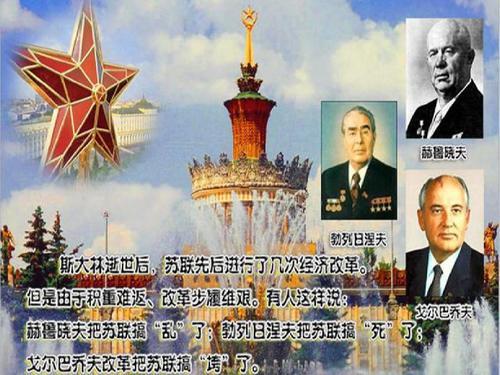

苏联解体30年后,其经济改革的失败教训仍值得我们深思。在长达70多年的社会主义实践中,苏联领导人始终未能解决一个核心矛盾:如何在维持庞大军事开支的同时,实现经济的可持续发展和人民生活水平的提高。

苏联经济改革的背景与目标

苏联经济改革的背景可以追溯到20世纪70年代。当时,苏联经济已呈现出明显的停滞迹象。根据美国中央情报局(CIA)的估算,苏联经济的平均增长速度从50年代的5.6%,下降到70年代前半期的3.0%,后半期进一步降至2.3%。与此同时,苏联的消费品供给严重不足,商品短缺、排队购物成为常态。

面对这一局面,苏联领导人试图通过改革来重振经济。1985年,米哈伊尔·戈尔巴乔夫上台后,推出了旨在经济自由化的“加速战略”。然而,改革并未取得预期效果,反而加剧了经济混乱和社会动荡。

军事开支对苏联经济改革的影响

苏联经济改革失败的一个关键原因,是其无法摆脱对军事开支的依赖。长期以来,苏联将大量资源投入军事领域,试图在与美国的军备竞赛中保持优势。这种做法虽然短期内提升了苏联的军事实力,却严重挤压了经济改革的空间。

根据CIA的估算,苏联的军费开支占其国民生产总值(GNP)的比例高达15%至20%。相比之下,美国的这一比例仅为5%至6%。巨额的军事开支不仅消耗了宝贵的经济资源,还导致了经济结构的严重失衡。

苏联经济改革失败的深层次原因

苏联经济改革的失败,根源在于其未能从根本上改变计划经济体制。尽管戈尔巴乔夫试图引入一些市场机制,但他仍然坚持生产资料公有制和中央计划经济的基本框架。这种“半吊子”的改革既未能激发经济活力,又破坏了原有的经济秩序。

此外,苏联经济改革还面临着严重的结构性问题。长期以来,苏联经济过度依赖重工业和军事工业,轻工业和服务业发展严重滞后。这种失衡的产业结构使得经济改革难以取得突破。

军事开支与苏联解体的经济因素

苏联解体的经济因素是多方面的,但军事开支无疑是一个重要因素。巨额的军费开支不仅消耗了宝贵的经济资源,还导致了经济结构的严重失衡。更重要的是,它阻碍了经济改革的深入,使得苏联经济无法适应全球化时代的竞争。

苏联的教训告诉我们,一个国家的经济发展不能仅仅依靠军事实力,而应该注重经济结构的平衡和人民生活水平的提高。只有这样,才能实现经济的可持续发展和社会的长期稳定。