1929年世界经济危机,希特勒如何带领德国走出危机的

发布时间:2024-09-19

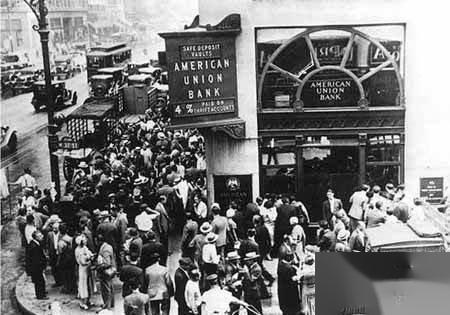

1929年世界经济危机对德国造成了毁灭性打击。失业率飙升至30%,工业生产下降40%,对外贸易锐减70%。在这样的背景下, 希特勒于1933年上台 ,开始实施一系列旨在恢复经济的政策。

希特勒的经济政策主要包括:国有工业私有化、提高关税、实施进口替代战略、推行大规模公共工程、扩大军备开支等。 其中,公共工程和军备开支成为拉动经济的主要手段。希特勒政府通过发行Mefo票据等手段筹集资金,用于修建高速公路、重整军备等项目。这些措施在短期内确实取得了显著效果。 从1933年到1939年,德国周收入实际增长了19% ,失业率大幅下降,到1938年几乎绝迹。

然而,希特勒的经济政策也带来了严重的负面影响。首先, 这种以军备开支为主导的经济增长模式导致经济结构严重失衡。 正如肖汉森在《纳粹德国的经济发展与希特勒的经济政策剖析》中指出的,这种发展“并不是国民经济各部门的同步协调发展,而仅仅是军事工业的无限膨胀”。其次,巨额的财政赤字和国债为德国经济埋下了隐患。最后,这种经济模式严重依赖对外扩张,为后来的战争埋下了种子。

值得注意的是, 希特勒的经济政策并非单纯的经济政策,而是与纳粹党的政治宣传和意识形态紧密相连。 正如一位经济学家所言,希特勒“在凯恩斯还没有解释完就已经找到了解决失业的良方”。这种将经济政策与政治宣传相结合的做法,使得纳粹政权能够在短期内迅速恢复经济,同时也强化了其统治基础。

总的来说,希特勒的经济政策在短期内确实起到了恢复经济、缓解危机的作用,但这种以军备开支为主导、依赖对外扩张的经济增长模式,不仅导致了经济结构的失衡,也为后来的战争埋下了祸根。因此,我们在评价希特勒的经济政策时,不能仅仅看其短期效果,更要看其长期影响,以及这种政策背后的政治目的和社会后果。