论道:何谓得道?又何谓了道?

发布时间:2024-09-15

我一向对神仙不信,更无知大罗天。

昔日听人谈起盘古,我不禁笑其妄言。

自古人必有死,何曾见过长生仙?

秦王求丹终殉命,归黄泉不复返。

传说仙人能飞升,呼风唤雨不困难,

我心中无言以对,暗自嘲笑万千。

天下人愚昧无知,未见一人能飞天,

人生有限几岁光,生老病死乃常态。

虚无没有真实之物,大道轮回无先后,

我人不信鬼神仙,任你宇宙大无边。

九返还丹似乎荒诞,终将成为空谈。

世人传仙飞升道,不死延年传万年。

人无翅膀必堕地,百岁无可久延。

四处皆见生与死,死生交替如轮转。

一日一名真人对我言,他所见与众不同。

恐怕人因缘浅得薄,自无长命归黄泉。

人身内部有三样物,精神与气要保全。

其精非交感之精,乃是玉皇口中涎;

其气不属呼吸气,乃是太素烟所化;

其神非思虑之神,乃可与元始相比。

我听其言心中惧,心中既疑心亦奋。

只知动止之间事,一物相互常团圆。

此物根蒂即为精气,精气恐是身中填。

此精与神气,根于父母生前所留。

三者未尝相离分,结为一块大无量。

人之生死皆如此,此物湛寂无伤焉。

吾将全神于自思,道人绝不虚言传。

是我将得可受业,渠必以此诠言示。

道祖在上无量业,焚香跪地口相传。

偶尔行持三两日,天地日月如绵软。

忽然感得窍开初,始知钟吕皆参玄。

我之少年早留心,必不至此犹尘缘。

且念八百与三千,云鹤相伴来翩翩。

脱去凡胎变神仙,共赴妙境大罗天。

1

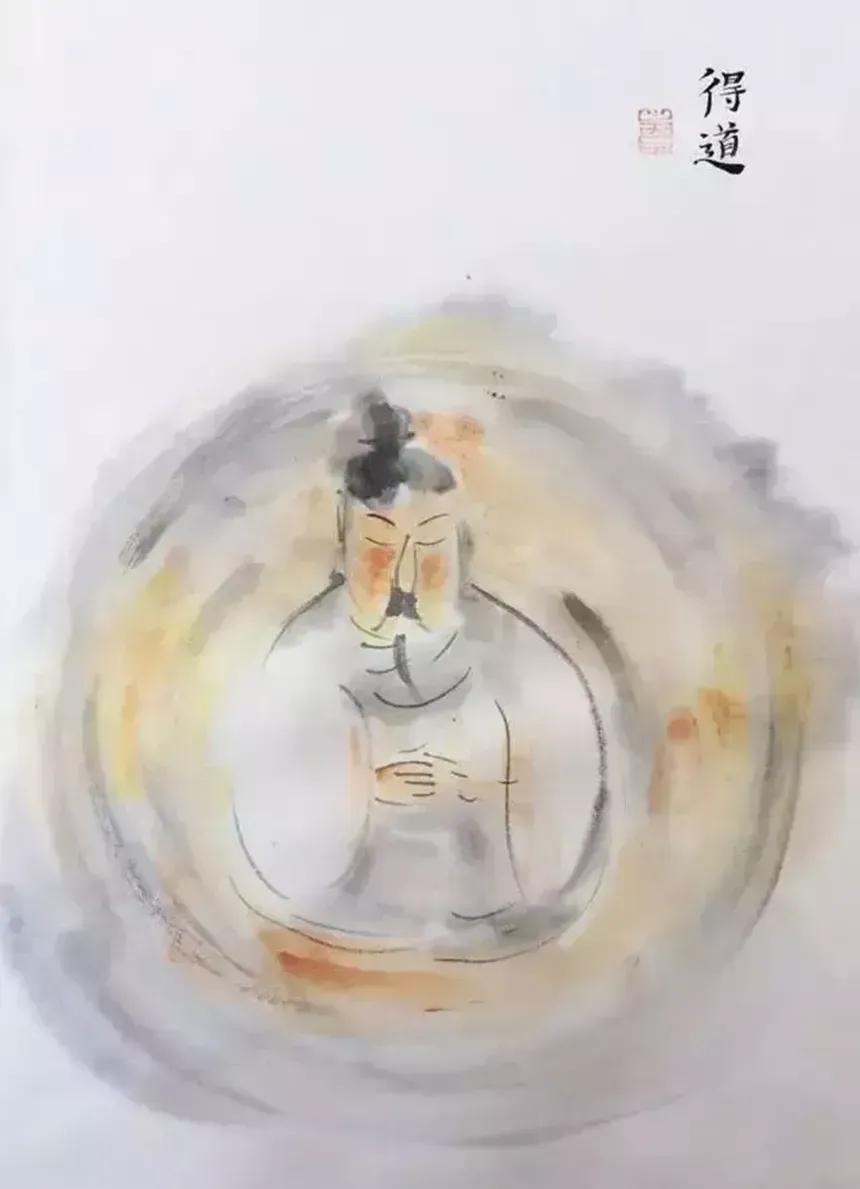

何谓得道?又何谓了道?

记得电视剧《仙剑奇侠传一》里,第33集,李逍遥的师傅酒仙与师兄及青儿因情所困,最后漂浮水面上论道,最终经历种种,酒仙的师兄得道而去。

不可否认,这部剧对“道”的解释及阐述已颇深刻。

或许有人茫然,或许当作故事看待,但我却十分佩服导演,能将“道”见解到如此深刻。

然而许多人心中有疑,不解之处在何,究竟什么才是真正的“道”?是否真的仅是一种虚幻的存在?得道之后会是何种景象?“道”寻根何处?

道可道,非常道;名可名,非常名……

为何选择水中论道?因为“上善如水”,它利万物而不争,处于众人眼中所恶之所,故接近道。

我想说的是,“道”其实是一种真实存在的东西,能够触摸、看见、感受到。

这一言语说出,或许你会感到困惑,事实正是如此。

2

要得道,必知窍,开窍,达到玄关之窍。

何为玄关?何处可觅寻?玄关为自古佛道不传之谜,迷中之迷。

能够进入玄关者,百中无一,千中无二,万中才得其一二。

干之又干,众妙之门。

修行者若不知玄关,其如瞎猫乱撞,即使知其窍,能入者亦难。

自古有云:“修行者如牛毛,成道者稀如凤毛。”

须知玄关之“玄”字包含一切。

玄关又称作“天心”,何为天心?天地中心思想。

能入定玄关者,可直接与天地合德。

自古道祖云:“凡人天心永闭,唯有圣人开启。”

道自太虚生一气而起,便从一气生成阴阳,阴阳再合成三体,三体重生万物兴盛,直至宇宙才能成象。

“先天祖气”是宇宙最原始的状态。

即使是广袤无垠的宇宙,它也是从“先天祖气”中产生的。

先天祖气,也名元始祖气,又称元始天尊,所以有言:“先有元始后有天。”只因如今宇宙形成已失去原始的混沌状态,故“先天祖气”虽然高于阴阳五行,混沌之灵,却不能与天地合德。

玄关是天地成象之后的天心,又名天谷,天地根源所。

古道经云:“谷神不死,乃是玄牝;玄牝之门则为天根。”

因法不传外,道不为言,功成而退。

故我将入定玄关时的场景记载于下。

入定之时,先天祖气自虚无而来,悬于眼前如明月在空。

片刻之间,只觉混沌一片,惟恍惟惚。

恍兮惚兮之间有象;恍兮惚兮之间有物。

窈兮冥兮之间有精;其精甚真,其中有信。

至此,不知何以,不知有象,只觉先天祖气忽然变亮,如同太阳炙热悬空,先天祖气宛如大鼓相吸,而我之意识亦如鼓棒相迎。

至此,鼓棒相合,如同棒击鼓,速度愈发迅疾。

在冥冥之中,突然脑中一开,身心俱震,我只觉头颅仿佛爆裂,贯通周身,关窍齐开,骨节如断,酥软如绵,通体光明,只闻千钟雷鸣,万道霞光,灵明内外,琳琅满空,雷轰电击,撼动乾坤。

全身轻快安逸,周身酥软麻木,仿佛瞬间变幻之感,身心一片光明澄澈,心神豁然开朗,横无涯际,似乎天地塌陷,却不知有山有水,不知有天地人我。

此乃混沌分化宇宙时的场景,寻常人自然无法知晓 ,以上感觉仅为万中之一,具体如何描述皆已无法言传。

待这场景消散,只觉眼前金光茫茫无涯无际,突然不知我是谁?不知我身在何处?此刻呼吸已然停止,周身的关窍仿佛又能呼吸,身心内外一片光明,身体已融入太虚,我只感到宇宙似乎成了我的身,天地尽在我掌之间,一念之间竟能撼动天地。

此乃道祖所运:“吾不知谁之子,象地之先。”

此时乃与道真合,方知神仙妙境,天人合一,呼吸自然暂停

,直与天地合德,合乎太虚,宇宙即我身,天地在我手,命由我主而不由天。

至此,可证大罗天仙之道,采药于此,结丹于此,火候于此,出神于此,复虚亦在此。

此乃得道,自知无为,玄关窍开,可保谷神不死,忽然能知天地,晓鬼神,不惧仙道。

何谓三界?何处方为神仙居所?上天下地豁然悟彻,方知“道祖”无量,钟吕八仙早已参玄。

是的,这就是得“道”。

看完此篇日记,有些人将豁然悟彻,且能追其根底;有些人将信将疑,上下无路,不知真假;也有人大笑一声,摇头而去,视其为笑言。

“生态”意指生命体与其环境的有机联系。

生态伦理则是人们对生命存在与生态环境关系的道德观念、基本规范及道德实践。

20世纪以来,随着人类对环境危机的日益认知,生态意识瞬间走出专业圈,进入公众视野,被赋予维护全球生态平衡的重要使命。

道教虽非生态学,但其独具的生态伦理精神,使其无法被其他学说和宗教取代,这也是其得以长存流传的原因。

在伦理认识上,道教重视生命的喜乐、宁静、朴素与心灵的充实,关注自我与自然的和谐,以人为本,内容简而深,博而约,具有无尽趣味;在伦理实践上,致力于体玄修道,韬光养晦,淡泊名利,求得生命在情感、行为、自然、人伦之中长存。

道教的生态伦理体现了事物本质、人生之自然、社会之自然的自觉能动性,与自然对象的同一性,以及伦理认识的整体性。

道教生态伦理精神渗透于其深刻的内容与吸引力中,以延续发展的生命力存在。

具体而言,道教生态伦理精神主要表现在六个方面:

一是万物一体的精神。

道教所崇拜的最高对象乃是“道”。

其宗旨是长生不死,得道成仙。

得道即通过修炼与大道融为一体。

道教注重现实生命的宗教,认为世间万物相互一体,自然万物的存在有其合理性,人类为天地万物之一,应当喜乐于生,珍惜生命。

人类应以平等意识尊重自然万物的存在及个性。

早期道教经典《太平经》提出:“天地中和同心,共生万物”,认为理想的太平世界是人与自然和谐共生、共荣的环境。

道教思想家葛洪明确提出万物一体的平等意识,认为人可修炼实现“长生久视”、“肉体成仙”的理想,这一理想便是与自然齐一或万物一体的境界。

道教强调“生道合一,重人贵生”的观念,老子表明道是宇宙根源。

庄子则指出:“天地与我并生,万物与我为一。”这表明道教强调从宇宙高度方式认识人类的意愿。

万物一体的生态伦理精神告诫人们,需与自然和谐相处,营造和谐共生的生态文明社会。

二是生而不有的精神。

这与万物一体的精神关联,道教认为人生的最高境界即产生万物而不占有之道德。

道教认为人的肉体修炼及精神完满的最高境界是“道”。

葛洪认为“道起于一”,强调无偶,各居一处,以象天、地、人,故曰三一。

老子更指出:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”而自然要义在于道之尊,德之贵,常自然。

道生之,德畜之,长之育之,拯之覆之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

由此,“道法自然”才符合道德思想。

由此,只有“道法自然”才符合道德的思想。

三是曲成万物的精神。

道教以前,《周易传》有言:“夫大人者与天地合其德”,这表明人与自然应当共同成就。

道教指出天道与地道并非对立,协调关乎人。

这使得人处于重要位置,要顺应自然规律,不强行妄为。

此乃提示人与自然的关系应当相互影响、互动,唯有如此,宇宙才能更加和谐美好。

四是合而不同的精神。

道教《太平经》提出:“中和者,主调万物者也”,认为自然界及社会层次的事物,皆包含阴、阳、和三种基本元素,因此形成整体。

古代道教在信仰系统、丹术符箓、仪式规范中发展了和合思想,合而不同的生态智慧助人们理解世间万物多样性的重要性。

五是循环再生的精神。

道教强调人的德性应与天地结合,制定制度以限制无尽欲望,维持人与自然之间的和谐。

早期道教认为古之得仙者可能化身异形,而后道教将其吸收整合,认为“老而不衰”就是神仙的理想。

六是融通万有的精神。

道教看大自然为充满生命的巨大系统,所有事物相互联系,宇宙是时间空间的交汇。

老子说:“大道泛合”,“万物持之持生不辞”,道应善待自然,其实“人与天一也”。

道教强调道为宇宙本源,生命的总动力。

观点认为,自然联系使事物生机勃勃,因此必须保护生态环境。

总之,展望上述方面,落实于现实中以保持生态平衡,始终有助于维持生物物种及绿化环境。

应当借助道教的生态伦理推动物质与文化建设,达到理想的美好生活。