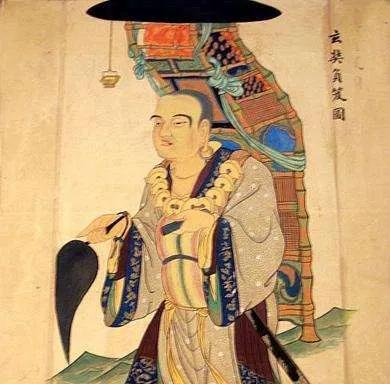

“四大译经师”之首,翻译1335万字!真正的玄奘法师地位有多高?

发布时间:2024-08-29

玄奘法师,唐代著名高僧,法相宗(唯识宗)创始人,被誉为“四大译经师”之首。他的一生,是对佛法执着追求的典范,更是中印文化交流的桥梁。

玄奘法师俗姓陈,名祎,出生于隋朝仁寿二年(602年),河南偃师人。自幼聪颖好学,十一岁便熟读《妙法莲华经》《维摩诘经》。十三岁时,他向大理卿郑善果表示出家意愿:“意欲远绍如来,近光遗法。”这份宏愿,为他日后西行求法埋下了种子。

贞观三年(629年),玄奘法师不顾朝廷禁令,毅然从长安出发,踏上西行求法之路。他历经八百里莫贺延碛,穿越戈壁沙漠,翻越帕米尔高原,最终抵达印度佛教中心那烂陀寺。在那烂陀寺,玄奘师从戒贤法师,深入研习《瑜伽师地论》等经典。此后,他又遍了印度各地,遍访高僧,历时十七年,行程五万里。

玄奘法师带回了657部佛经,共计520余万颂。回国后,他在唐太宗的支持下,在长安设立译经院,开始了长达十九年的佛经翻译工作。据统计,玄奘法师共翻译佛经75部,1335卷,约1300余万字,占唐代译经总数的一半以上。他的译经数量之多,质量之高,堪称中国佛教翻译史上的巅峰。

玄奘法师的翻译工作,不仅数量惊人,更以严谨准确著称。他坚持“既须求真,又须喻俗”的原则,力求忠实原文,又便于汉地读者理解。他的译经成就,为汉传佛教的发展奠定了坚实基础,也为后世研究佛教提供了宝贵资料。

在翻译佛经的同时,玄奘法师还创立了法相唯识宗。这一宗派以《瑜伽师地论》《成唯识论》等经典为依据,系统阐述了唯识学说,对中国佛教产生了深远影响。法相唯识宗的创立,标志着佛教中国化的又一重要成果。

玄奘法师的历史地位,不仅体现在佛学领域,更在于他对中印文化交流的巨大贡献。他的《大唐西域记》详细记录了沿途110个国家的地理、风俗、政治等情况,成为研究中亚、南亚历史地理的珍贵史料。英国历史学家史密斯曾评价:“无论怎么样夸大玄奘的重要性都不为过。中世纪印度的历史漆黑一片,他是唯一的亮光。”

玄奘法师的一生,是对佛法执着追求的典范,更是中印文化交流的桥梁。他以超凡的毅力和智慧,为汉传佛教的发展做出了卓越贡献,不愧为“四大译经师”之首。他的精神,至今仍激励着无数人追求真理,探索未知。