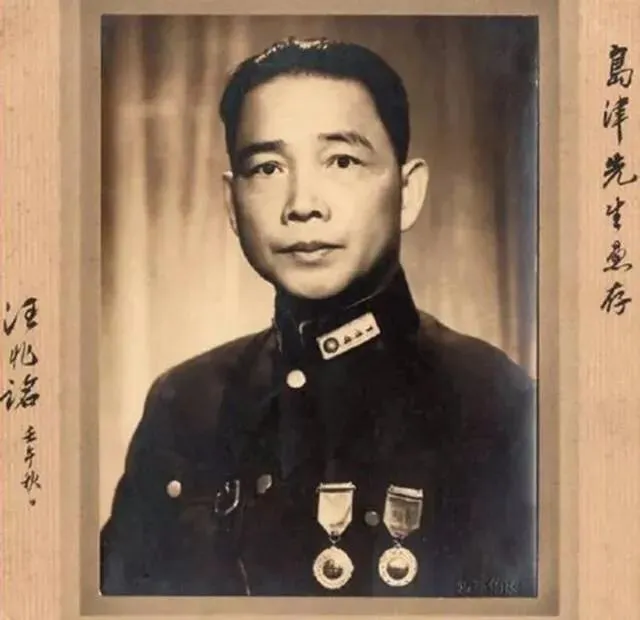

十大绝命诗之汪精卫

发布时间:2024-09-01

汪精卫的两首绝命诗,如同冰火两重天,折射出他跌宕起伏的一生。从革命英雄到汉奸,汪精卫的转变不仅是一个人的悲剧,更是中国近代史上的一个缩影。

汪精卫年轻时的绝命诗彰显革命豪情

1910年,年仅27岁的汪精卫因刺杀清朝摄政王载沣未遂而入狱。在狱中,他写下了第一首绝命诗:“慷慨歌燕市,从容作楚囚;引刀成一快,不负少年头。”这首诗充满了视死如归的革命豪情,展现了汪精卫作为反清革命英雄的风采。

当时的汪精卫是同盟会的重要成员,曾参与起草同盟会章程,并在《民报》上发表多篇宣传三民主义的文章。他的文笔犀利,甚至逼得保皇党的大笔杆子私下托人说情,要求休战。汪精卫不仅文章写得好,还是民国四大美男子之首,与梅兰芳、张学良和周恩来齐名。

汪精卫晚年绝命诗流露卖国求荣的悔恨

然而,34年后,汪精卫在名古屋病逝前写下了第二首绝命诗:“心宇将灭万事休,天涯无处不怨尤。纵有先辈尝炎凉,谅无后人续春秋。”这首诗与第一首形成了鲜明对比,流露出深深的悔恨和绝望。

1937年,汪精卫公开投降日本,成立伪国民政府,成为臭名昭著的大汉奸。他的这一行为,彻底颠覆了他早年的革命形象,让他被钉在了历史的耻辱柱上。

汪精卫从革命英雄到汉奸的转变历程

汪精卫的转变并非一朝一夕之事。1909年,面对革命党内部的分裂和保皇派的攻击,汪精卫感到灰心丧气。为了回击保皇派,挽回民众对革命党的信心,他决定独自前往北京刺杀清朝摄政王载沣。这一决定,虽然显示了他的勇气,但也暴露了他性格中冲动的一面。

1911年辛亥革命后,汪精卫出狱并与袁世凯结识。此后,他逐渐远离了革命的初衷,开始追求个人权力。1937年抗日战争爆发后,汪精卫的投降情绪日益浓厚,最终走上了卖国求荣的道路。

历史人物评价的复杂性引发深思

汪精卫的悲剧,引发了我们对历史人物评价的思考。一个人的一生中,可能会有截然不同的表现。我们该如何评价这样复杂的历史人物?

一方面,我们不能否认汪精卫早年为革命做出的贡献。他的第一首绝命诗,确实体现了革命者的勇气和牺牲精神。另一方面,我们也不能忽视他晚年背叛国家、沦为汉奸的事实。这两者之间的巨大反差,正是汪精卫悲剧的根源。

汪精卫悲剧对后人的启示

汪精卫的悲剧,给我们留下了深刻的启示。首先,一个人的价值观和信仰,可能会随着时间和环境的变化而改变。因此,我们需要不断审视自己,坚守初心。其次,历史人物的评价应该全面、客观,既不能全盘否定,也不能盲目崇拜。最后,个人的命运往往与国家的命运紧密相连。只有国家强大,个人才能真正实现自己的价值。

汪精卫的两首绝命诗,如同一面镜子,映照出中国近代史的波澜壮阔。它们提醒我们,在评价历史人物时,既要看到他们的功绩,也要正视他们的错误。只有这样,我们才能更全面地理解历史,更好地把握未来。