一人犯法,全族挨罚?秦朝严苛的“连坐”制度到底是什么样的?

发布时间:2024-09-18

秦朝的连坐制度堪称中国古代最为严苛的法律制度之一。这种制度不仅涉及个人,更是将整个家族乃至邻里都纳入了惩罚的范围,形成了一个严密的社会监控网络。

连坐制度的起源可以追溯到春秋时期。齐国最早推行什伍制,将十家编为一什,五家编为一伍,要求什长和伍长负责维护治安。到了战国时期,卫国的吴起在《吴子兵法》中进一步发展了这一思想,主张按照同乡同里编组,实行严格的军事化管理。商鞅深受吴起影响,在秦国变法中正式确立了什伍连坐制度。

公元前356年,商鞅在秦国推行变法,将全国每五户编成一伍,十户编成一什,形成一个联保组织。按照规定,如果“什”或“伍”中有一户犯罪,其他户必须及时告发。告发者可以获得与战场上斩获敌人首级同等的赏赐,而知情不报者则要受到与“投降敌人”相同的惩罚。

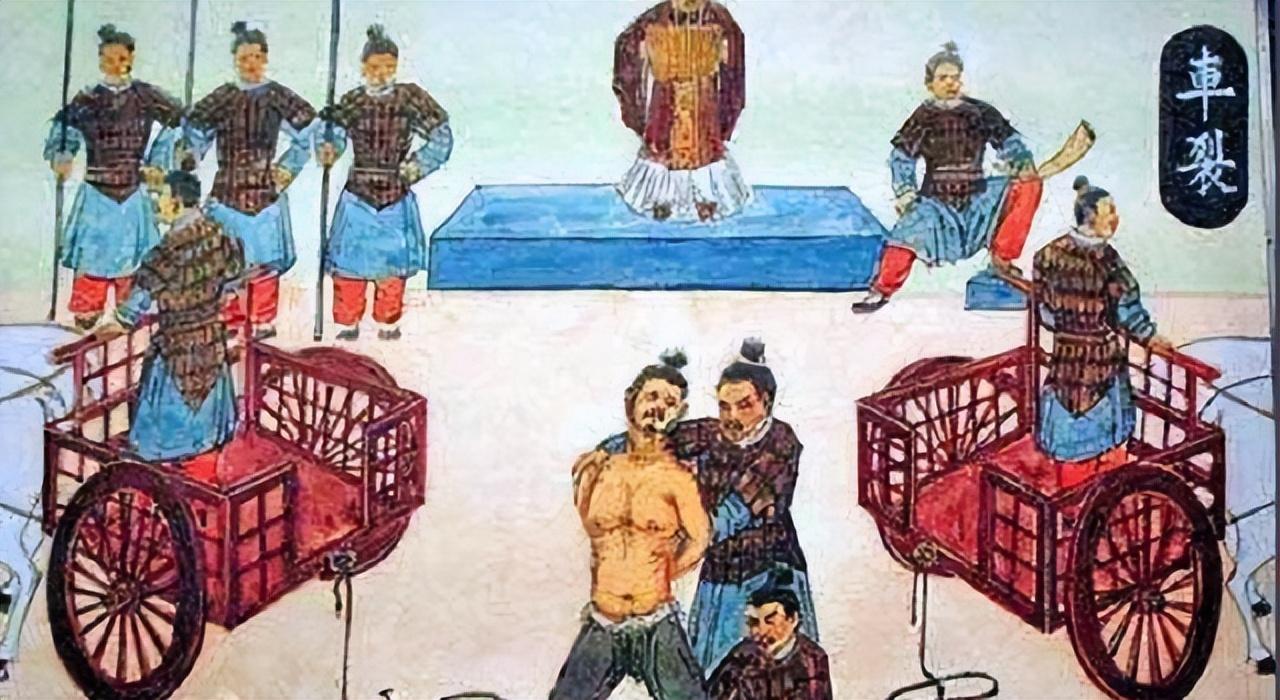

秦朝的连坐制度主要包括四大类:亲属连坐、军事连坐、职务连坐和地域连坐。在亲属连坐中,犯人的直系亲属如妻、子及未分家的兄弟都可能受到牵连。军事连坐则规定五人编为一伍,一人逃跑则同伍四人都要受到惩罚。职务连坐要求官员之间互相监督,上下级之间存在连带责任。地域连坐更是将整个邻里都纳入了惩罚范围,形成了严密的社会监控网络。

这种严苛的制度对秦朝社会产生了深远影响。一方面,它确实起到了震慑犯罪、维护社会秩序的作用。正如《商君书》所言:“其势难匿者,虽跖不为非焉。”另一方面,连坐制度也带来了严重的负面影响。它破坏了正常的社会关系,导致人们之间相互猜忌、提防,社会凝聚力大大降低。更重要的是,这种制度严重侵犯了个人权利,与现代法治精神背道而驰。

秦朝的连坐制度虽然在短期内帮助秦国实现了富国强兵的目标,但最终也成为了导致秦朝速亡的重要原因之一。它反映了古代统治者希望通过集体连带责任来实现低成本、高效率的统治,但这种做法却违背了人性,难以长久维持。

今天,当我们回顾这段历史时,应该认识到法治建设的重要性。一个真正有效的法律体系,应该建立在尊重人权、保护个人自由的基础之上,而不是依靠残酷的株连制度。只有这样,才能构建一个和谐稳定、充满活力的社会。