指南针是谁发明的,最早使用指南针航海的是哪个朝代

发布时间:2024-09-18

指南针,这个看似简单的工具,却在人类文明史上扮演了举足轻重的角色。作为中国古代四大发明之一,它的发明和应用不仅推动了中国的航海事业,更开启了人类探索海洋的新纪元。

古代中国指南针的起源与演变

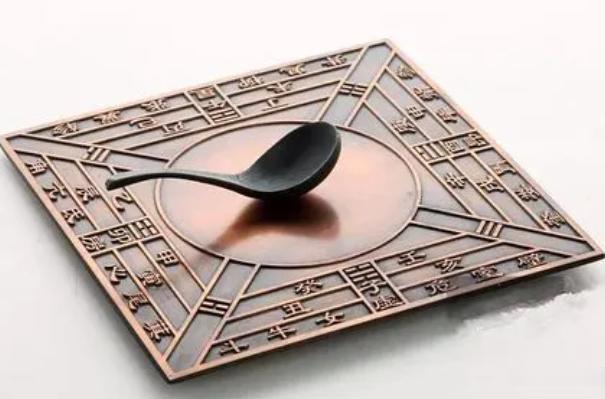

指南针的前身可以追溯到战国时期的“司南”。据《古矿录》记载,最早的司南出现在战国时期的磁山一带。当时的司南是一种勺形的天然磁石,当它被放置在光滑的铜盘上时,勺柄会指向南方。这种简单的装置虽然精度有限,但已经体现了古人对磁性现象的初步认识。

随着时间的推移,指南针的形态也在不断演变。到了唐代,人们开始尝试用铁片制作指南针。北宋时期,科学家沈括在《梦溪笔谈》中详细记载了当时四种指南针的使用方法:水浮法、指甲旋定法、碗唇旋定法和缕悬法。其中,水浮法是最为普遍的一种,即把磁化的铁针放在水面上,让它自由转动指向南方。

北宋时期指南针应用于航海

指南针真正发挥其巨大作用,是在航海领域。最早明确记载指南针用于航海的是北宋朱彧的《萍洲可谈》。书中提到:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。”这一记载表明,在北宋宣和年间(1119年左右),中国的航海者已经开始广泛使用指南针来辨别方向。

指南针的应用极大地提高了航海的安全性和效率。在此之前,航海者主要依靠观察天象来判断方向,这种方法在阴雨天气或夜间往往难以奏效。而指南针的出现,使得船只即使在恶劣天气中也能保持正确的航向,大大拓展了人类探索海洋的能力。

指南针推动中国海外贸易繁荣

指南针的应用不仅改变了中国的航海技术,也深刻影响了中国的海外贸易。宋代是中国海外贸易的一个高峰时期,指南针的使用使得中国商船能够远航至朝鲜、日本,甚至远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。这种贸易交流不仅带来了经济繁荣,也促进了文化的交流与融合。

指南针的发明和应用,是中国古代科技发展的一个缩影。它不仅体现了中国古代劳动人民的智慧,也展示了科技如何推动人类文明的进步。从最初的司南到成熟的指南针,再到它在航海中的广泛应用,指南针的故事告诉我们,科技创新往往源于对自然现象的观察和思考,而这些微小的发明,却可能改变整个世界的面貌。