重说高罗佩与“狄公案”

发布时间:2024-09-16

荷兰外交官高罗佩(Robert Hans van Gulik)的一生,是东西方文化交流的生动写照。他不仅将中国唐代名臣狄仁杰推向世界舞台,更通过自己的作品和研究,让西方读者领略到中国传统文化的魅力。

高罗佩与狄仁杰的缘分始于一本清代公案小说《武则天四大奇案》。1940年,高罗佩第一次读到这本书,就被狄仁杰的形象深深吸引。他惊讶地发现,这位唐代名臣的断案能力丝毫不逊色于西方的福尔摩斯。这种发现激发了高罗佩的创作灵感,他决定将狄仁杰的故事介绍给西方读者。

1949年,高罗佩将《武则天四大奇案》翻译成英文,并自费印制了1200册。这本书在西方引起轰动,也为高罗佩日后的创作奠定了基础。1950年,他开始用英文创作以狄仁杰为主角的侦探小说《铜钟奇案》。此后18年间,高罗佩陆续创作了16个长篇和8个短篇,最终构成了《大唐狄公案》这部巨著。

《大唐狄公案》的成功,源于高罗佩对东西方文化的深刻理解。他巧妙地将中国传统文化元素融入西方侦探小说的框架中,创造出一种独特的文学形式。书中不仅有扣人心弦的探案情节,还穿插介绍了中国的传统节日、民俗风情和文化道具。例如,《跛腿乞丐》的故事发生在元宵节,《红阁子奇案》发生在中元节,而《黑狐奇案》则发生在中秋节。

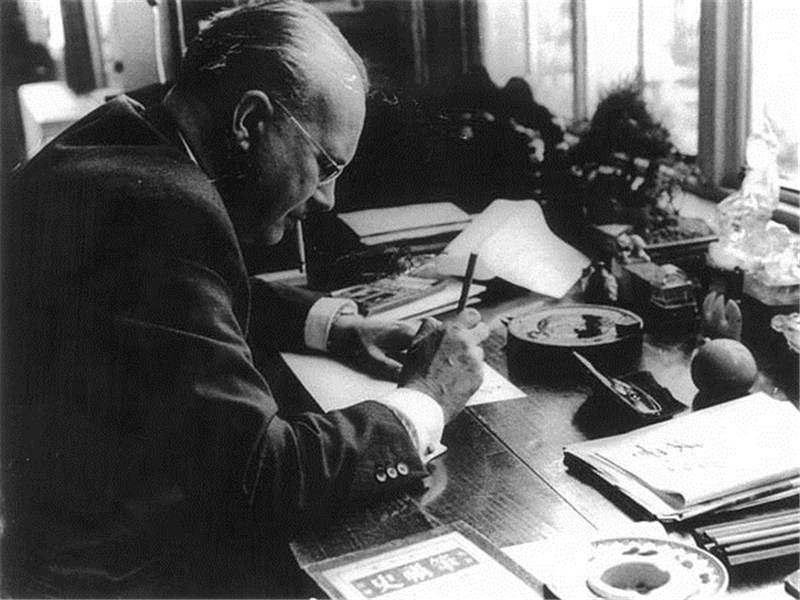

高罗佩对细节的考究令人叹为观止。他仔细研究了《唐律疏议》等法典,确保书中涉及的唐朝司法制度符合历史事实。同时,他还亲自绘制了书中所有的插图,从中国画到观音像,无不展现出他对中华文化的热爱。

《大唐狄公案》在西方获得了巨大成功,被翻译成十多种语言,包括瑞典语、芬兰语等小语种。狄仁杰的形象也因此成为西方人心目中的“中国福尔摩斯”。这种跨文化的影响力,使高罗佩成为连接东西方文化的重要桥梁。

然而,高罗佩的成就远不止于此。作为一名汉学家,他对中国的古琴、书法、绘画等都有深入研究。他曾出版《琴道》和《嵇康及其〈琴赋〉》等著作,对中国传统文化的传播做出了重要贡献。

高罗佩的个人魅力也值得一提。他精通多国语言,擅长吟诗作对,琴棋书画样样精通。这种全面的才华,使他能够更深入地理解中国文化,并将其精髓传递给西方读者。

1967年,高罗佩因病去世,享年57岁。他留下的不仅是《大唐狄公案》这部文学名著,更是一种跨文化交流的精神。通过他的作品,我们看到了一个西方人如何以开放包容的态度拥抱另一种文化,并将其精华传播到世界各地。这种精神,至今仍值得我们学习和传承。