什么是阴历?阴历一年有多少天?有没有闰月?

发布时间:2024-09-18

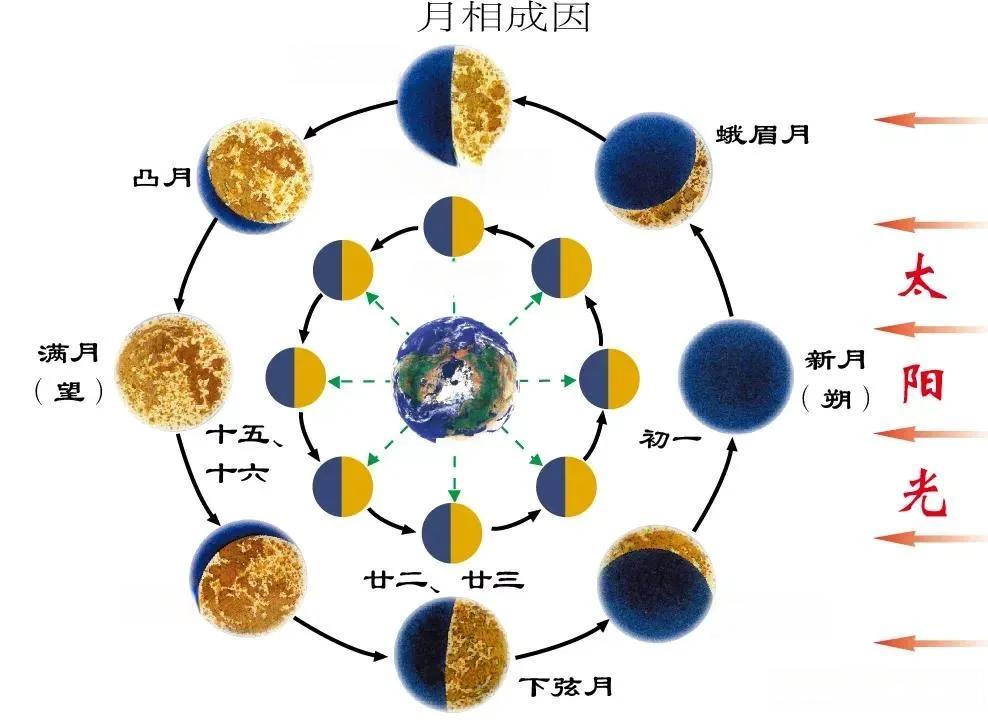

阴历,又称农历或旧历,是中国传统的一种历法。它以月亮的圆缺变化周期为基础,将一个朔望月(即月亮从新月到下一次新月的时间)定为一个月,平均长度约为29.53天。

阴历的一个显著特点是,它的年份长度并不固定。一个普通的阴历年通常包含12个月,总天数为354天或355天。然而,为了与地球绕太阳公转的周期(即回归年,约365.24天)保持一致,阴历引入了闰月的概念。每隔两到三年,阴历就会增加一个月,称为闰月。这样,闰年的长度就变成了383天或384天。

闰月的设置非常巧妙。根据现行的规则,如果从一个冬至到下一个冬至之间出现了13个朔望月,那么就会在其中插入一个闰月。闰月通常被命名为上一个月的“闰某月”,比如“闰六月”。这种置闰方法被称为“十九年七闰法”,即在19个回归年中加入7个闰月,使得阴历年与回归年的长度基本一致。

阴历在现代社会中仍然发挥着重要作用。虽然公历(即阳历)已经成为国际通用的标准,但阴历仍然被广泛应用于传统节日、农业生产和民间习俗中。例如,中国的春节、中秋节等传统节日都是根据阴历来确定的。此外,阴历的二十四节气系统,如立春、夏至等,至今仍在指导农业生产方面发挥着重要作用。

值得注意的是,阴历与阳历(如公历)存在一些显著差异。阳历是以地球绕太阳公转的周期为基础,将一年分为12个月,每个月的天数相对固定。而阴历则以月亮的圆缺变化为基础,月的长度会根据月亮的实际运行而略有不同。这种差异导致阴历的日期与季节并不完全对应,这也是为什么我们需要通过置闰来调整的原因。

尽管阴历在现代社会中面临着一些挑战,比如与国际标准的不一致,但它仍然是中华文化的重要组成部分。它不仅是一种计时系统,更承载着丰富的文化内涵和历史传统。随着人们对传统文化的重视,阴历在未来可能会以新的形式继续发挥作用,成为连接过去与现在的文化纽带。