揭开地震预警的神秘面纱

发布时间:2024-09-03

地震预警系统:从1868年的构想到2023年的全球网络

1868年,美国地震学家J·D·库珀首次提出了地震预警的概念。他设想在旧金山附近设立地震观测站,利用电磁波和地震波的时间差,在地震发生后及时向市区发出警报。然而,受限于当时的技术水平,这个构想未能实现。150多年后的今天,地震预警系统已经成为全球多个国家和地区的重要防灾工具。

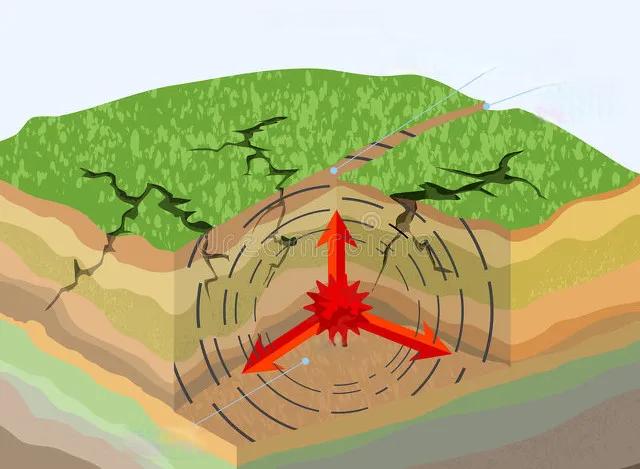

地震预警系统的核心原理是利用地震波传播速度的差异。地震发生时,首先到达的是传播速度快但破坏力较小的P波,随后才是传播速度较慢但破坏力更大的S波。通过监测P波,系统可以在S波到达前几秒到几十秒发出预警,为人们争取宝贵的逃生时间。

日本是第一个将地震预警系统付诸实践的国家。1964年,日本国有铁道在东海道新干线沿线布设了一系列地震监测台站,开创了地震预警的先河。此后,日本不断完善其地震预警系统,目前已成为全球最先进的地震预警网络之一。

墨西哥紧随日本之后,于1993年建成了首个面向公众的地震预警系统。1995年,该系统在格雷罗地震中成功预警,为墨西哥城的居民赢得了宝贵的逃生时间。这一事件标志着地震预警技术从理论走向实践的重大突破。

随着技术的进步,地震预警系统的应用范围不断扩大。目前,日本、墨西哥、罗马尼亚、中国、土耳其、意大利和法国等国家和地区都已经建立了地震预警系统。这些系统不仅为公众提供预警信息,还广泛应用于高铁、核电站等关键基础设施。

然而,地震预警系统并非万能。它面临着诸多挑战和局限性。首先,预警时间有限。即使是世界上最先进的系统,也只能为远离震中的地区提供几十秒的预警时间。其次,误报和漏报的风险依然存在。此外,地震预警系统的建设和维护成本高昂,这对许多国家来说是一个巨大的经济负担。

展望未来,地震预警技术仍有很大的发展空间。人工智能和大数据技术的应用可能会显著提高预警的准确性和时效性。同时,随着传感器技术的进步,地震监测网络的密度有望进一步提高,从而扩大预警的覆盖范围。

从1868年的构想到2023年的全球网络,地震预警系统的发展历程见证了人类与自然灾害抗争的不懈努力。虽然它无法阻止地震的发生,但通过提供宝贵的预警时间,它正在成为保护生命和财产安全的重要工具。随着技术的不断进步,我们有理由相信,未来的地震预警系统将更加精准、可靠,为人类应对地震灾害提供更强大的支持。