不同语境下使用什么样的敬语?生活中的敬语常见用法总结

发布时间:2024-09-16

在全球化的今天,跨文化交流日益频繁, 正确使用敬语成为避免文化冲突、促进有效沟通的关键。 然而,不同文化背景下的敬语使用习惯差异巨大,稍有不慎就可能引发误解甚至冒犯。

中西方敬语文化的差异首先体现在称谓上。 在汉语中,亲属称谓极其复杂,如“表哥”、“堂姐”等,而英语中则简单得多,一个“cousin”就涵盖了所有表亲关系。这种差异源于中国几千年的宗法制度,强调血缘关系和等级差异。相比之下,西方文化更追求人人平等,直呼其名被视为亲切自然。

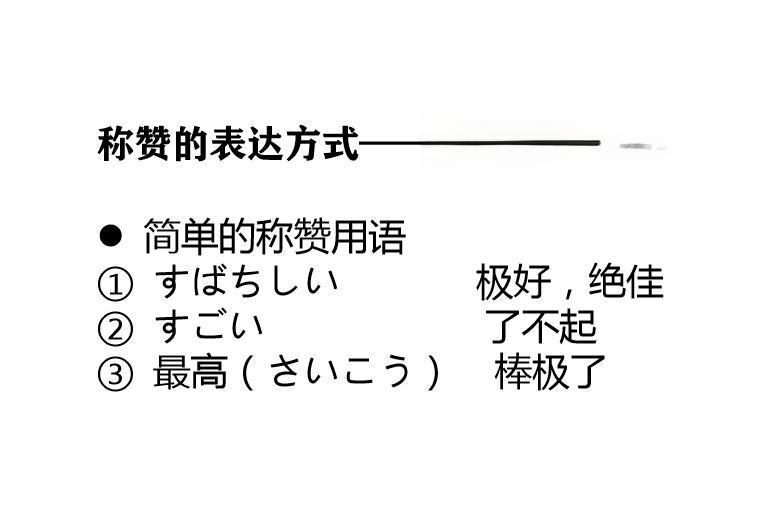

在日常交流中,中西方的敬语使用习惯也大不相同。 中国人习惯用“您”、“请”等敬语,而英语中则更多使用“you”这一通用称呼。中国人接受赞扬时往往会谦虚地说“哪里哪里”,而西方人则会直截了当地说“Thank you”。这种差异反映了中国文化中谦逊为美的价值观,而西方文化则更强调个人价值和自信。

随着全球化进程的深入,敬语使用也在不断演变。 在国际交往中,越来越多的人开始采用一种“折中”的方式。例如,在商务场合,许多中国人会直接称呼外国同事的名字,以示亲近和尊重。同时,一些西方人也开始学习使用简单的中文敬语,如“谢谢”、“不客气”等。

正确使用敬语的关键在于理解和尊重文化差异。 在跨文化交流中,我们应该:

-

了解对方的文化背景和习惯。例如,知道在某些亚洲国家,直呼长辈名字可能被视为不礼貌。

-

保持适度的礼貌。在不确定的情况下,使用稍微正式一些的称呼通常更为安全。

-

注意语境。在正式场合,使用敬语是必要的;而在非正式场合,过于拘谨反而可能造成距离感。

-

学会灵活变通。在国际团队中,找到一种大家都能接受的沟通方式很重要。

总之,敬语的使用是一门艺术,需要我们在尊重文化差异的基础上,不断学习和适应。只有这样,我们才能在日益多元化的世界中,建立真正的理解和信任。