中国传统合院式建筑——四合院

发布时间:2024-08-29

四合院,这种中国传统合院式建筑,不仅是一种居住形式,更是一本立体的历史书,记录着中华文明的智慧与哲学。从3000多年前的西周时期开始,四合院就在中国大地上生根发芽,历经朝代更迭,不断完善,最终形成了今天我们所见的典型形态。

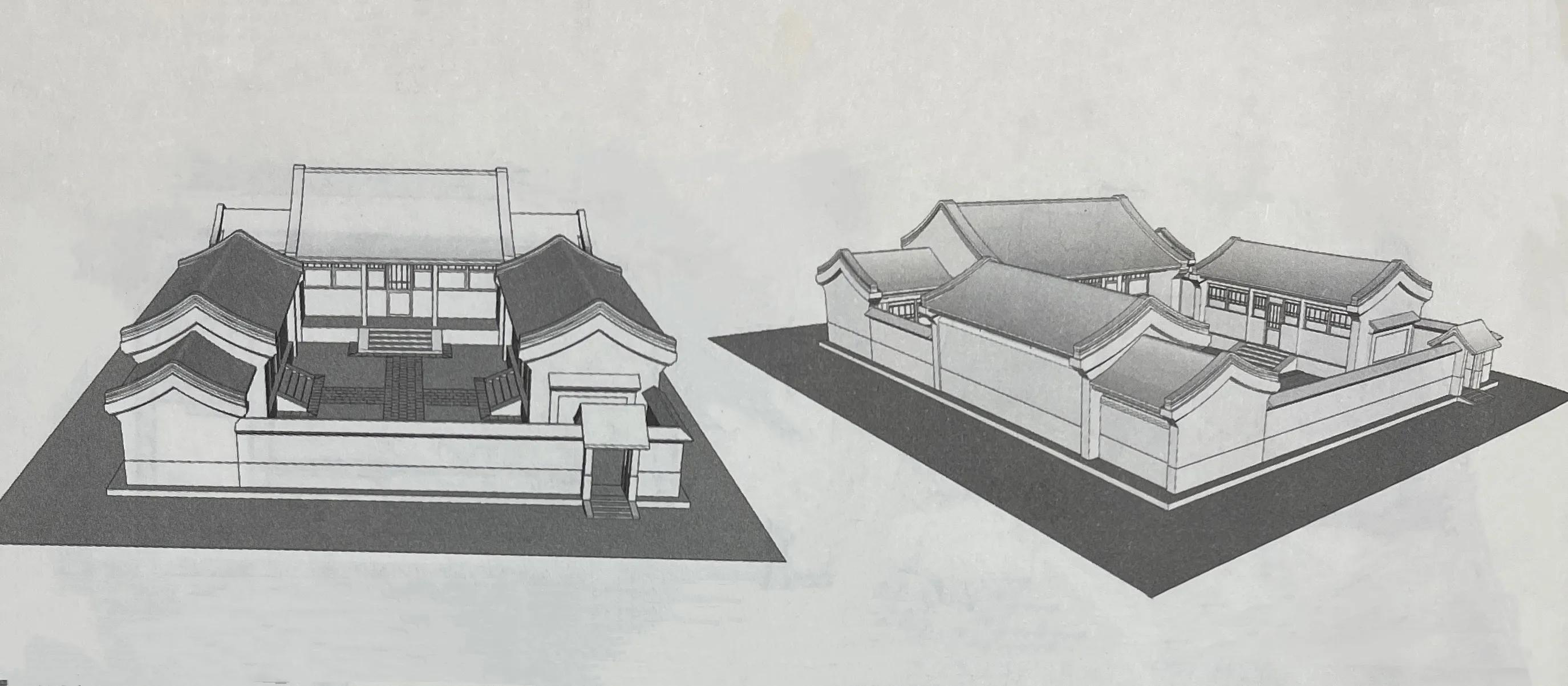

四合院的建筑布局体现了中国古代“天人合一”的哲学思想。它通常由正房、东西厢房和倒座房组成,四面房屋围合出一个庭院,形成一个封闭而独立的空间。这种布局不仅能够有效利用土地,还能为居住者提供良好的通风和采光条件。正如故宫博物院院长单霁翔所言:“四合院与别墅式住宅相比较,既节约用地,又便于取得良好的通风和日照,生态环保、低碳节能。”

四合院的建筑细节处处彰显着中国传统文化的智慧。例如,大门通常位于东南角,符合“坎宅巽门”的风水原则,既有利于引入东南风,又能阻挡冬季的西北风。正房坐北朝南,冬暖夏凉,体现了古人对自然环境的深刻理解。而庭院中种植的树木花草,如枣树、柿树、丁香、海棠等,不仅美化环境,还寄托着人们对美好生活的向往。

四合院的演变历程也是一部中国社会变迁史。从西周时期的雏形,到汉代受到风水学说的影响,再到唐代形成前窄后方的格局,四合院的每一次变化都与当时的社会文化紧密相连。元明清时期,四合院逐渐成熟,特别是在元代,忽必烈下令“以地八亩为一分”,分给前往大都的富商和官员建造住宅,这标志着北京传统四合院大规模形成的开始。

然而,随着城市化进程的加快,四合院面临着前所未有的挑战。正如单霁翔所指出的:“1949年北京旧城共有胡同3050条,传统四合院1300万平方米。20世纪90年代以来,在历史城区内大规模房地产开发和‘危旧房改造’逐步升级的同时,胡同四合院被大量拆除,数量急剧减少,胡同和四合院保留下来的不足半数。”

面对这种情况,保护四合院及其承载的文化遗产变得尤为重要。单霁翔提出:“保护北京胡同四合院具有世界意义。这里一座座四合院相依,形成一条条胡同;一条条胡同相连,又构成一片片历史街区,从而形成既秩序井然又气象万千的特色风貌。”

四合院不仅是一种建筑形式,更是一种生活方式的载体。它见证了中国社会的变迁,承载了无数人的记忆和情感。正如单霁翔所说:“四合院的情结,是系在对父母、亲人、朋友的思念,是对那个成长空间的眷念。”保护四合院,就是在保护我们的文化根脉,守护我们的精神家园。

在城市现代化进程中,如何平衡发展与保护,如何让四合院这种传统建筑在新时代焕发新的生机,是我们需要深思的问题。或许,正如单霁翔所建议的那样,我们应该“积极探索既有利于历史街区整体保护,又有利于改善居民生活的整治方法”,让四合院在传承中创新,在创新中传承,继续讲述着中华文明的精彩故事。